작가의 이름을 내건 미술관들은 보통 지자체나 문화 재단이 작가를 기념하기 위해 건립한다. 한국 미술사에 뚜렷한 발자취를 남긴 작가들을 기념하는 미술관들은 그들이 일생 동안 추구했던 예술적 성취를 간직하며 작가의 이름을 완성한다.

서울 북악산 자락에 자리한 환기미술관의 본관 출입구 모습이다. 주변 환경과 어우러지게 하기 위해 부드러운 곡선으로 디자인한 이 건물은 하부는 석재로, 반원형의 지붕은 납을 입힌 동판으로 마감했다. 1992년, 김환기의 예술 세계를 기리고 동시대 작가들의 창작 활동을 지원하기 위해 건립되었으며 1994년 김수근건축상을 수상했다.

ⓒ 환기재단·환기미술관

미술관에 사람의 이름을 붙이는 경우는 크게 두 가지다. 하나는 구겐하임미술관(The Solomon R. Guggenheim Museum)이나 휘트니미술관(Whitney Museum of American Art)처럼 수집가였던 후원자의 이름을 딴 곳들이다. 이런 미술관들은 후원자의 수집 철학과 수집품들의 미술사적 경향을 볼 수 있다는 점에서 흥미롭다. 또 하나는 반고흐미술관(Van Gogh Museum), 피카소미술관(Musée Picasso), 마티스미술관(Musée Matisse)처럼 작가의 이름을 붙인 곳들인데 특정 예술가를 다각적 측면에서 이해할 수 있어 매력적이다.

우리나라에도 지난 10년 동안 작가 이름을 내건 미술관들이 부쩍 많아졌다. 작가가 태어나 살았던 고향이나 인연을 맺었던 지역에 주로 세워진다. 종로구립 박노수미술관(Jongno Pak No-soo Art Museum)이나 성북구립 최만린미술관(Choi Man Lin Museum)은 작가가 평생 살아온 집을 공공 미술관으로 개장해 명소가 된 경우다. 한국화를 전공한 박노수(朴魯壽 1927~2013)는 청아하고 선적(禪的)인 분위기의 화풍을 보여 준 화가이며, 최만린(崔滿麟 1935~2020년)은 한국 추상 조각을 개척한 1세대 조각가이다.

이 외에도 미술계에서 상대적으로 소외된 조각가들을 후원하는 서울 평창동의 김종영미술관(Kim Chong Yung Museum)이나 서울 효창동의 김세중미술관(Kimsechoong Museum)은 고풍스러운 분위기가 일품이다. 김종영(金鍾瑛 1915~1982)은 한국 추상 조각의 선구자로 자연과 인간에 대한 통찰을 바탕으로 생명력이 느껴지는 순수한 조형 예술을 추구했다. 김세중(金世中 1928~1986)은 주로 종교적 주제에 몰입했다. 이런 미술관들은 대개 작가의 삶과 예술 세계를 기리는 다양한 기획 전시와 교육 프로그램을 마련하고 있어, 관람객들이 해당 작가를 보다 심층적으로 이해할 수 있는 기회를 제공한다.

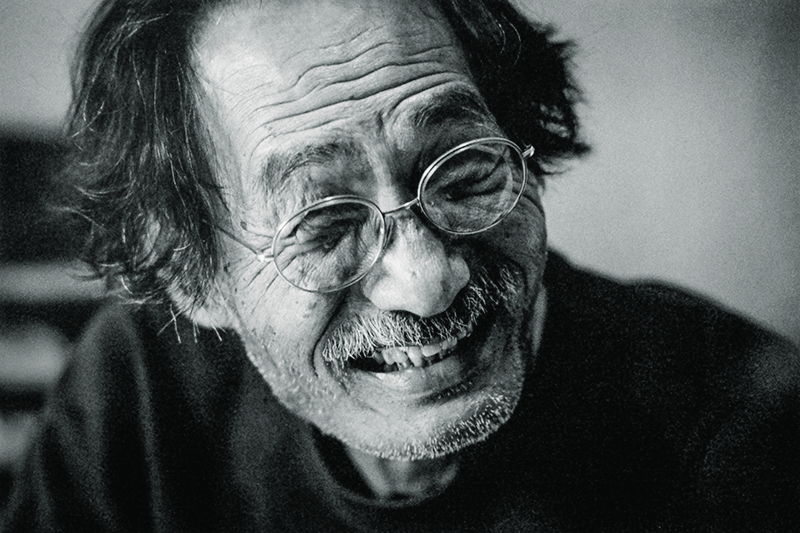

김환기는 한국적 정취가 담긴 서정성에 서구 모더니즘을 접목하여 독보적 예술 세계를 구축했다.

ⓒ 환기재단·환기미술관

환기미술관, 두 사람의 한마음

김환기(Kim Whanki 金煥基 1913~1974)는 단연 한국 최고의 화가다. 2019년 11월, 그의 대표작 중 하나인 < 우주(Universe 05-IV-71 #200) > (1971)가 크리스티 홍콩 경매에서 한국 작가들 중 최고가인 8,800만 홍콩달러(약 132억 원)에 낙찰된 기록을 세웠기 때문만은 아니다. 일찍이 일본 유학을 통해 서양화 기법을 익힌 그는 달·산·바다·백자·학·매화 등을 소재로 한국적 정서를 세련되게 표현하는 데 성공했다.

작가로서 전도가 양양했지만, 김환기는 유명세와 안정된 생활을 뒤로하고 1963년 뉴욕으로 건너갔다. 그곳에서 미국 추상표현주의를 접한 그는 은근한 서정성을 품은 가장 한국적인 추상미술의 완성을 이뤄 냈다. 과거의 자신을 버리고 자기를 이긴 화가임을 증명한 것이다. 이것이 그가 추앙받는 이유다. 수천 개의 점을 반복적으로 찍어 완성한 전면점화(全面點畵)는 번지고 겹친 수많은 점들 중에서 어느 것 하나 같은 게 없다. 그리운 사람들의 눈동자처럼 그윽하다.

서울 부암동에 자리한 환기미술관은 언덕배기 동네의 골목길을 구불구불 돌아 닿는 곳이다. 뒤로는 북악산이 펼쳐져 있어 미술관 자체가 한 폭의 그림 같다. 1974년 김환기 타계 이후, 부인 김향안(金鄕岸 1916~2004)의 노력과 작품 기증으로 1992년 개관했다. 수십 억 원대 고가의 전면점화를 가장 많이 소장한 곳이 환기미술관이다.

1970년대 시도했던 다양한 전면점화 양식의 작품들을 볼 수 있는 전시장 내부 모습이다.

ⓒ 환기재단·환기미술관

김향안의 본명은 변동림(卞東琳)으로, 그녀는 한국 모더니즘 문학을 개척한 시인이자 소설가 이상(李箱 1910~1937)과 결혼한 신여성이었다. 그러나 이상이 젊은 나이에 폐병으로 요절하는 바람에 결혼 후 불과 몇 개월 만에 사별하고 말았다. 7년 뒤 아는 이의 소개로 만난 김환기는 키만 싱겁게 큰 데다가 아이가 셋 딸린 홀아비였다. “성(性)을 갈아도 안 된다”며 결혼을 반대하는 가족들을 뒤로하고 변동림은 김환기의 아호(我號)인 ‘향안’을 자신의 이름으로 삼았다. 그녀는 예술적 전환이 필요했던 남편에게 파리행을 제안했고, 1년 먼저 프랑스로 가 작업실을 마련하고서야 남편을 불러들였다. 뉴욕에서 남편을 여읜 후에는 환기재단을 만들었고, 도심에서 가까우면서도 자연을 곁에 둔 부암동에 미술관을 열었다. 평생 남편의 이름을 위해 살겠다는 약속대로 그 이름을 지키며 여생을 보냈다.

환기미술관 본관은 나란히 붙은 반원형의 배럴볼트(barrel vault) 지붕이 특징이다. 두 사람이 꼭 붙어 선 모습 같다. 1974년 작 < 듀엣(Duet 22-Ⅳ-74#331) > 을 비롯한 김환기의 말년작에는 함께 선 두 사람을 점과 선으로 추상화한 형상이 등장한다. 미술관 안뜰의 키 큰 소나무 두 그루마저도 이 부부를 닮았다.

양주시립 장욱진미술관, 가족을 그리는 마음

자연과 가족을 순진무구하게 그렸던 화가 장욱진(Chang Ucchin 張旭鎭 1917~1990)은 1963년 경기도 양주군에 있는 덕소라는 동네에 아틀리에를 마련했다. 이곳은 가족이 있는 서울과 그리 멀지 않으면서도 자연 풍광을 만끽할 수 있는 장소였다. 그는 덕소에 머물렀던 12년 동안 첫 번째 개인전을 열고 그룹전에 참여하는 등 활발히 활동했다. 그에게는 실험과 도전이 이어졌던 시기였다.

그 인연으로 양주시는 2014년 양주시립 장욱진미술관을 개관했다. 유족이 기증한 작품 260점이 미술관의 기틀을 마련했다. 덕소 작업실을 철거할 때 떼어 낸 벽화 <식탁>(1963)과 <동물가족>(1964)은 전시실에서 언제든 만날 수 있는 영구 소장품이 됐다. 하얗고 단아한 미술관은 “나는 심플하다”를 외치며 단순함을 강조했던 장욱진의 작품들과 꼭 닮았다. 이곳을 설계한 최-페레이라 건축(Chae Pereira Architects)의 최성희(Songhee Chae)와 로랑 페레이라(Laurent Pereira) 건축가는 화가의 1984년 작 < 호작도(虎鵲圖) > 를 모티프로 삼았다.

장욱진은 작은 크기의 그림을 즐겨 그렸다. 유족이 기증한 미술관 대표 소장품 < 가족도(A Family Portrait) > (1972)는 어른 손바닥만 한 그림이다. 콧수염 난 화가 아빠와 흰옷 입은 엄마, 양손을 가지런히 모은 두 아이로 꽉 차 버린 작은 집이 화면을 가득 채운다. 함께 노을을 바라보는지 집 주변이 온통 붉다. 집 양옆에 서 있는 나무 두 그루는 가족을 지켜 주는 수호목처럼 느껴진다.

미술관 앞으로 맑은 계곡이 흐른다. 더운 계절에는 물놀이를 겸해 가족 단위로 방문하는 관람객들이 많고, 봄과 가을에는 꽃놀이와 단풍 구경을 할 겸 찾아온다. 번잡한 도시를 싫어했던 장욱진은 계절마다 다른 풍경 속에 안겨 있는 이 미술관을 분명 마음에 들어 했을 것이다. 초현실적인 대담한 구도, 자연과 동물과 인간이 평화롭게 공존하는 그의 작품 세계를 잘 느낄 수 있는 미술관이다.

양주시립 장욱진미술관은 한국 근현대 미술을 대표하는 화가 중 하나인 장욱진을 기리기 위해 2014년 개관했다. 같은 해 10월, 영국 BBC는 이곳을 ‘위대한 8대 신설 미술관(The eight greatest new museums)’ 중 하나로 선정했다.

ⓒ 양주시립 장욱진미술관

< 아이 > . 1980. 캔버스에 유채. 33.4 × 19.2 ㎝.

장욱진이 1980년대 초중반 머물렀던 수안보 시절의 그림이다. 이 시기 그의 작품은 산수화적 경향을 보인다.

ⓒ 장욱진미술문화재단

< 가족도(A family Portrait) > . 1972. 캔버스에 유채. 7.5 × 14.8 ㎝.

덕소 시절 후반에 그린 이 그림은 그의 작품에 전형적으로 나타나는 대칭 구도를 취하고 있다.

ⓒ 장욱진미술문화재단

장욱진은 집, 나무, 아이, 새 등 일상에서 흔히 볼 수 있는 소재들을 주로 그렸으며 사물 안에 내재해 있는 근원적인 본질을 단순하고 대담하게 표현했다.

ⓒ 강운구

양구군립 박수근미술관, 한결같은 고향

서민들의 모습을 화폭에 담았던 박수근은 단순화한 선과 구도, 화강암과 같은 투박한 질감을 통해 토속적 미감을 살려냈다.

ⓒ 문선호

한국인들이 사랑하는 화가 박수근(Park Soo-keun 朴壽根1914~1965)은 강원도 양구에서 태어났다. 그는 열두 살에 장 프랑수아 밀레의 < 만종(L'Angélus) > 을 화보로 접하고는 밀레 같은 화가가 되겠다고 다짐했다. 극심한 가난 때문에 유학은커녕 독학으로 그림을 공부해야 했다. 그에게는 자연이 스승이고, 감각이 조언자였다.

박수근은 한국전쟁 이후 미군 PX에서 초상화 그려 주는 일을 했다. 자본주의의 이면, 가족 제도의 전근대성 등 한국 사회의 다양한 모습을 밀도 있게 그려 냈던 국내 대표적 소설가 박완서(Park Wansuh 朴婉緖 1931~2011)가 그 시절 매점에서 일하며 박수근에게 영감을 받아 데뷔작 『나목(裸木)』을 집필했다는 건 널리 알려진 사실이다.

그는 잎이 다 떨어진 나목을 즐겨 그렸다. 앙상한 나무는 새순과 꽃망울을 숨긴 채 봄을 기다리는 존재다. 소박하고 쓸쓸한 그의 그림은 희망과 기다림을 속삭인다. 물감을 여러 번 덧칠하고 말리기를 반복해 만들어 낸 특유의 질감은 꼭 돌에 새긴 마애불(摩崖佛) 같다. 간략한 선과 희미한 이목구비로 표현한 사람은 누구의 어떤 표정인지 구체적으로 알 수 없는 대신 시대를 대변하는 보편적 인물이 된다. 그림 속 엄마는 나의 어머니이자 모두의 어머니로 해석된다. 단순화시킨 인물들의 모습은 중세의 성화(聖畵)처럼 숭고하다.

양구군립 박수근미술관은 화가의 생가 터인 강원도 양구읍 정림리에서 2002년 개관했다. 설계를 맡은 이종호(李鍾昊) 건축가는 박수근의 그림처럼 대지에 미술관을 새겨 나간다는 마음으로 미술관을 지었다. 고즈넉한 미술관은 자연의 품에 안겨 한없이 아늑하다. 유족과 후원자들이 작품을 기증했고, 매년 조금씩 작품을 구입한 덕분에 현재 미술관의 소장품은 235점 이상이다. 컬렉터로 유명한 이건희(Lee Kun-hee 李健煕 1942~2020) 전 삼성그룹 회장도 박수근의 작품을 애호했다. 그는 외국인이 소장하고 있던 < 한일(閑日) > (1959)을 2003년 뉴욕 크리스티 경매에서 되찾아 왔는데, 삼성가는 2021년 이 작품을 비롯한 유화 4점과 드로잉 14점을 이곳에 기증했다. 향토적 색채가 물씬 흐르는 그의 그림이 고향으로 돌아온 것이다.

양구군립 박수근미술관 내에 자리하고 있는 박수근파빌리온의 전경이다. 2014년 박수근 탄생 100주년을 기념해 건립되었으며, 후원자들의 기증작을 전시한다.

ⓒ 양구군립 박수근미술관

2002년 화가의 생가 터에 세워진 양구군립 박수근미술관은 울퉁불퉁한 화강암을 차곡차곡 쌓아 올려 작품에서 느낄 수 있는 거친 질감을 재현했다. 미술 시장에서 그의 그림이 고가로 거래되는 탓에 건립 초기에는 소장품이 거의 없었으나, 꾸준한 기부와 수집을 통해 현재 235점을 보유 중이다.

ⓒ 한국관광공사

< 한일(Leisure Time 閑日) > . 1959. 캔버스에 유채. 33 × 53 ㎝.

화가가 1959년 제8회 대한민국미술전람회에 출품했던 작품이다. 삼성그룹 고 이건희 회장이 2003년 뉴욕 크리스티 경매에서 구매했으며, 2021년 삼성가에서 박수근미술관에 기증했다.

ⓒ 박수근연구소

< 나무와 두 여인 > . 1956. 하드보드에 유채. 27 × 19.5 ㎝.

화가의 대표작 중 하나로, 앙상한 나무는 한국전쟁 이후 고통 속에서도 희망을 품고 사는 전후 한국인들의 모습을 상징한다. 소설가 박완서(Park Wansuh 朴婉緖)의 등단작 『나목(裸木)』(1970)의 모티프가 된 것으로 알려졌다.

ⓒ 박수근연구소

제주도립 김창열미술관, 근원을 향한 시작

‘물방울의 화가’로 유명한 김창열(Kim Tschang-yeul 金昌烈 1929~2021)의 최초 물방울 작품을 볼 수 있는 곳은 제주 한림읍에 있는 제주도립 김창열미술관이다. 그는 지금은 북한 땅인 평안남도 맹산에서 1929년에 태어났다. 어려서는 할아버지로부터 천자문을 배울 정도로 영특했고 그림도 잘 그렸다고 한다. 반공주의자로 낙인찍힌 17세의 김창열은 홀로 걸어서 38선을 넘었다고 한다. 서울의 피난민 수용소에서 6개월을 지내고야 기적적으로 아버지와 상봉했다. 죽을 고비를 넘긴 아들에게 아버지는 그간 반대하던 그림을 허락했고, 아들은 서울대학교 미술대학에 입학했다. 그는 한국전쟁이 터진 후 군대 대신 경찰을 택했고, 경찰전문학교를 마친 뒤 1년 반 정도 제주에서 근무했다. 그의 미술관이 제주에 들어서게 된 인연이다.

김창열의 1960년대 작품들은 어둡고 찐득하다. 전후 실존주의를 형태 없는 격정만으로 담은 엥포르멜로 분류된다. 가슴 속 응어리 같던 물감 덩어리가 점차 끈적이는 액체처럼 변화해 구멍에서 스며 나오는 형식으로 변화했다. 전쟁의 상처로 인해 소리 없이 흐느끼는 피눈물 같았다. 해외 전시에 연이어 초청받던 그는 뉴욕을 거쳐 1969년 파리로 거처를 옮겨 정착했다. 가난한 시절이었다. 마구간을 작업실로 쓰며, 재료가 부족해 캔버스 뒷면을 물에 적셔 물감을 떼 낸 후 재활용했다. 어느 날 아침, 캔버스 표면에 매달려 찬란하게 반짝이는 물방울에 눈이 번쩍 뜨였다.

제주도립 김창열미술관은 한국 현대 미술을 대표하는 작가 김창열의 업적과 정신을 기리기 위한 목적으로 2016년 개관했다. 미술관 건물은 빛과 그림자가 공존하는 화가의 물방울 작품을 모티브로 했다. 다양한 주제의 기획 전시와 함께 제주 도민들을 대상으로 한 교육 프로그램도 운영한다.

ⓒ 제주도립 김창열미술관

마포(麻布) 위에 그려진 물방울들은 그림을 흔들면 후두둑 쏟아져 내릴 듯 진짜 같다. 실제로는 흰색과 노란색, 그리지 않은 부분과 짙은 그림자의 조화가 만든 착시 현상이다. 탱탱한 장력과 흐르는 중력의 긴장감 사이에 존재하는 영롱한 물방울은 풍만한 빈 공간 같은 역설적 존재다. 쉽지만 결코 단순하지 않은 그림은 그가 대중성과 예술성을 모두 거머쥔 이유다.

미술관 건물은 큰 네모 안에 작은 네모가 들어 있는 한자 ‘회(回)’를 형상화했다. 작가는 60세가 되던 해부터 천자문 위에 물방울을 그리는 < 회귀(Recurrence) > 연작을 시작했다. 붓을 쥔 첫 순간, 자신의 근원으로 되돌아간다는 의미였다. 2016년 9월 미술관 개관 때 김창열은 “나는 맹산에서 태어나 용케 호랑이한테 잡아먹히지 않고 여기 제주까지 당도했다. 상어한테 잡아먹히지만 않으면 제주에서 여생을 마무리하는 게 소망”이라고 말했다. 그가 세상을 떠난 후 유언대로 미술관 옆 나무에 수목장했고, 돌아가지 못하는 북녘의 고향 대신 새롭게 찾은 제2의 고향에서 영면에 들었다. 화가는 미술관과 함께 영원히 산다.

김창열은 1960년대 앵포르멜 운동에 참여해 초기에는 전쟁의 상흔을 표현한 추상 작업을 선보였다. 1972년 파리 전시회에서 물방울 작품을 처음 공개한 이후 신문지, 마포, 모래, 나무판 등 다양한 재료를 활용하며 물방울의 조형성을 탐구했다.

ⓒ 제주도립 김창열미술관

< 회귀(Recurrence) > . 2012. 마포에 아크릴릭. 195 × 300 ㎝.작가는 1980년대 중반부터 천자문을 배경으로 한 ‘회귀’ 연작을 선보였는데, 이는 동양적인 철학과 정신성을 나타낸다.

ⓒ 김시몽

조상인(Cho Sang-in 趙祥仁) 서울경제신문 기자