19世紀末、改革君主の正祖(チョンジョ)とともに朝鮮の復興を夢見て、人文、科学などさまざまな分野で批判的知性と実践を主張していたチョン・ヤギョン(丁若鏞)。今年は、18年間の配流から帰った後書いた、彼の代表的な著書『牧民心書』(モンミンシンソ)が世に出て200年という節目の年である。彼が世を去ってから180年もの歳月が経ったが、彼の心は今なお故郷の町中を流れる小川、苕川(チョチョン)に留まっているようだ。

北漢江(プクハンガン)と南漢江(ナムハンガン)が合流する京畿道両水里(キョンギド・ヤンスリ)のトゥムルモリは、一時人とモノを運ぶ渡し場として繁盛していたところだが、1970年代初め、八堂(パルタン)ダムが完工して水路としての機能を失った。しかし、気温差の大きい朝になると周囲に立ちの込める水煙は、昔も今も変わらない。

水煙は眺める対象をぼやけさせる。だからと言って視野を完全に遮るのではないので、視線は見えているものと隠れているものとの間に止まる。透明で正しく表れた部分と半分くらい隠れた部分が醸し出す神秘さと幻想が見事なバランスをなした時に、人々の美的好奇心をくすぐる。水鍾寺(スジョンサ)から見下ろしたトゥムルモリは、昔から名高い観光スポットである。詩人墨客たちが漢江(ハンガン)の広闊さと清さを詩でつづり、カンバスに描きとめるため足しげく訪れたところだ。今はアマチュア写真家のスポットとなっている。

水鍾寺と水煙

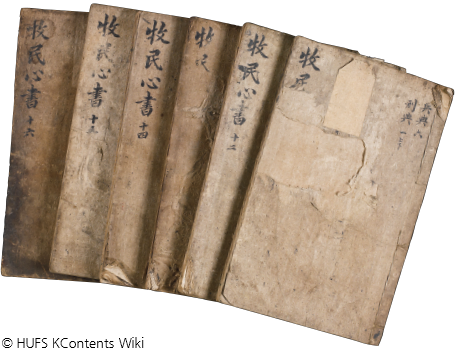

チョン・ヤギョンの著書500冊の中で代表作とされる『牧民心書』(モンミンシンソ)は、計48冊で構成されているが、今年で発刊200周年を迎えた。朝鮮時代の官吏たちの暴政を批判し、牧民官(地方長官)が守らなければならない指針を、百姓の立場で著述したことが高く評価されている。

二つの河川が合流するところという意味(二水頭)のトゥムルモリは、地名としてよく使われているが、ここでは南漢江(ナムハンガン)と北漢江(プクハンガン)が合流し、漢江に流れ込む京畿道両水里(キョンギド・ヤンスリ)の南側を指す。ソウルから出発し、河南(ハナム)を経て八堂(パルタン)大橋を渡ると、遅くとも1時間足らずで、広々とした江と山を目の前でゆったり楽しめるから、ソウルに住む人々には最適な週末のお出かけスポットである。ここからさらに300mほど急な山道を我慢強く登ると、トゥムルモリを足下に見下ろせる雲吉山(ウンギルサン)の水鍾寺まで行き着くことができる。

トゥムルモリには江原道旌善(カンウォンド・チョンソン)と忠清北道丹陽(チュンチョンブクド・タニャン)一帯をソウルのトゥクソムや麻浦(マポ)渡しをつなぐ渡し場があるため、一時物流ハブとして栄えた。だが、その下流に多目的ダムの八堂(パルタン)ダムが1973年に完工し、もはや水路としては機能しなくなった。ダムの影響から河幅が広くなり、流速も遅くなってしまったので、河川というよりはむしろ湖に近い。このため、この一帯は淀んだ水でよく生育するガマ、アシ、ハスの花、ヒシのような水生植物が群落を形成している。このような生態環境の変化を利用し、付近の川沿いの湿地に道を開き、多様な施設と造形物を設置して湿地公園を作ったが、代表的なところが洗美園(セミウォン)と茶山(タサン)生態公園である。平日でもこの一帯に車が混むゆえんだ。

京畿道南楊州市鳥安面陵内里(キョンギド・ナムヤンジュシ・チョアンミョン・ヌンネリ)に位置したチョン・ヤギョンの故郷マジェ町は、彼が康津(カンジン)での18年間の流刑から戻ってきて、世を去るまでの18年間を過ごしたところである。故郷で釣りをしながらゆったりと田園生活を楽しむのが彼の夢だったが、その願望は実現しなかった。

見どころは水煙だ。気温差の大きい早朝になると、決まって静かな水面に水煙が立ち込める。運よく上流の清平(チョンピョン)湖に発生した水煙が、周りの山の中腹を囲い込んで山風に乗って、トゥムルモリの川沿いに舞い降りるのを目の当たりにすると、我を忘れてしまう。この未明の水煙に遭遇した人なら、誰でも旧い淡彩の風景と化してしまった昔の記憶の中から一歩も前に進むことができない。漢江の絶景とされるトゥムルモリの日の出を水鍾寺から眺めて下る途中、駐車場の隣にあるこじんまりとしたカフェに立ち寄って、女性店主と気軽に声を掛け合ったりすれば、おそらく彼女をここに引き止めた、スマートフォンに収まっている神秘的で幻想的なトゥムルモリの全景写真の数々を見せてもらえるだろう。

1783年春、22歳のチョン・ヤギョン(丁若鏞、1762~1836)は、初級官吏になるための生員試(科挙の一種)に合格したが、これを祝うため10人余りの友人とともに水鍾寺を訪れた。祝宴がみすぼらしく見えないように同学と一緒に帰郷しろという父親の助言に従ったわけだ。15歳で結婚し、ソウルに分家してから7年間も科挙(官吏登用試験)の受験勉強一筋だったので、父親としては不安で心の落ち着かない日々を過ごしていただろう。また、自分の家門が属した朋党の南人(ナミン)たちの絆を深めたいという気持ちもあったろう。

水鍾寺は、千年を超える古刹で、周辺の景色を一望でき、生まれ育ったマジェ町からも遠くなく、彼が幼い頃、足しげく訪れて読書をしたり、詩を書いたりしたところである。その日も、日が暮れて月が姿を現すと、お酒を飲みながら詩を作って、「子供の頃の思い出たっぷりの場所を再訪した楽しさ」を共に享受した。茶山は、その日のことを詳しく『遊水鍾寺記』に残した。

『牧民心書』の発刊から200周年

同時代に例えるなら、韓国人にとってチョン・ヤギョンは、ドイツのフィヒテやフランスのヴォルテールと肩を並べるぐらい敬異されている人物である。彼は時代を超越した批判的知性と経世致用(学問は現実の社会問題を改革するために用いられなければならないという学術思潮)の思想を盛り込んだ、膨大な著作物を残した。チョン・ヤギョンがヘルマンヘッセ、 クロード・ドビュッシー、 ジャンジャック・ルソーと並んで、2012年ユネスコの「世界記念人物」に選ばれたことからも、その名声が必ずしも国内に限られたものではないことが分かる。今年は、彼の代表的な著書の一つである『牧民心書』(モンミンシンソ)の発刊200周年と、18年間の配流から故郷のマジェ町への帰郷200周年が重なった節目の年である。これを記念するため、南楊州市(ナムヤンジュシ)とユネスコ韓国委員会は、今年4月ソウルで国際シンポジウムを開催した。

楊平郡(ヤンピョン-グン)にある自然浄化公園・洗美苑(セミウォン)には、約270種余りの植物が生育している。そのうち、水生植物が約70種余りに達する。 いぐさ (藺草)、コガマなど各種の水生植物が、ここの夏を色鮮やかな緑色に染めている。

彼の著書が500冊余りに上るということを考慮すると、私たちはほぼ毎年彼の著作を手にして、今日の進むべき道について答えを求めなければならないかもしれない。19世紀後半、押し寄せてくる外国勢力を防ぎ、国を守るため自主防衛と改革に取り組んだが、そのたびに挫折した高宗(ゴジョン・李氏朝鮮26代国王)が、彼の文集を読んでは、彼と同じ時代を生きることができなかったことを嘆き悲しんだという。今回の旅はその思いを胸に、茶山チョン・ヤギョンが生まれ育ち、さらに晩年を過ごした漢江(ハンガン)一帯を見て回りながら、彼の生涯と思想の断片を探ってみたいと思った。だが、それは世間から理解され期待されている、厳粛で教訓的なアカデミックなものとは程遠いだろう。

4歳で千字文を読み、7歳で詩を作り、10歳以前に書いた詩だけで構成した『三眉集』詩集を出したという天才的な才能よりは、前述したように辛うじて生員になった後、正祖(チョンジョ)に気に入られたにもかかわらず、大科に何度も落ちて28歳にしてようやく合格したという、何ともく親近感わく履歴をクローズアップしてみたい。彼も自分が生真面目な人物として記憶されることは望まなかっただろう。

同時代に喩えて言えば、韓国人にとってチョン・ヤギョンは、ドイツのフィヒテやフランスのヴォルテールと肩を並べられるような人物である。彼の著書が500冊余りに上るということを考慮すると、私たちはほぼ毎年彼の著作から進むべき道を求めなければならないかも知れない。

三日間の逸脱

雲吉山水鐘寺(ウンギルサン・スジョンサ)の庭から見下ろすトゥムルモリの優れた景観は、昔から詩人・墨客たちがよく訪れる名所だ。チョン・ヤギョンの生家から遠くないこともあって、幼い頃の彼もここを足しげく訪れ、本を読んだり詩を書いたりした。

正祖の抜擢で王立図書館に相当する奎章閣(キュジャンガク)に入ったチョン・ヤギョンは、主要官職を経て正祖の改革政策を立案し、実行した。しかし、彼の逸脱した行動は記録されただけでも2回であることから、彼の能力や才能は変わった面も多かったようだ。晋州(チンジュ)牧師に赴任した父親に会いに行くといって勤務先を離れた。奎章閣の抄啓文臣という教育生2年目の時だった。これを知った正祖は、彼を捕まえてくるように命じ、50打の鞭打ちの刑罰を下した。もちろん、正祖はその後すぐ、彼を赦免した。

2つ目の逸脱は、王命の出納を担う左副承旨(チャブスンジ)時代の出来事で、自ら以下のような記録を残した。

「1797年の夏、私がソウルの南山(ナムサン)の麓に住んでいた頃である。ザクロの花が咲き始め、小雨が上がる光景を目にすると、苕川で魚を捕るのにちょうどいい時期だということを突然思いついた。規定によると、官吏は休暇を取得しなければ、都城の門を出ることができない。しかし、正式の休暇は取得することができないので、そのまま出発して苕川に赴いた。

翌日、川に網を張って魚を捕ったが、大小合わせて50尾にもなった。小さな船が重さに耐えきれず、水面に浮いた部分がわずか数センチに過ぎなかった。船を移し、濫子洲(ナムジャジュ)に停泊してから、楽しく満腹になるまでひとしきり食べた」。

葦で囲まれた苕川は、故郷の町の横を流れる小川で、彼にとっては故郷の象徴である。濫子洲とは、二水頭(トゥムルモリ)の下にある小さい砂島を指す。ところが、彼の逸脱はこれに止まらず、魚を食べたので、山菜も味見してみようと、連れを誘い、川向かいにある広州(クァンジュ)の天眞菴(チョンジンアム)に足を運ぶ。天眞菴は,丁若鏞の兄弟がカトリック教養を勉強していた因縁のあるところで、近くに船をつけたとしても、歩いて10㎞は登らなけらばならない奥山にある。

「私たち4兄弟と親族3~4人とともに天眞菴に行った。山の中に入ると、草木はすでに鬱蒼と生い茂っており、花が咲き乱れて花の香りが心地よく鼻をついた。様々な鳥たちが鳴き立てたが、その声が澄んで美しかった。鳥の鳴き声が聞こえると、立ち止まってお互いに顔を見合わせながら楽しんでいた。寺に着いたら、酒一杯に詩一編を読んで楽しい時間を過ごし、三日間めいっぱい遊んでから戻ってきた。この時作った詩が20編余りであり、我々が食べた山菜は ナズナ、ワラビ、タラの芽など、全部で56にもなった」(『茶山詩文集第14券』)

無断で勤務先を離れた事件が実際に正祖に報告されたかどうかは知る由もない。

チョン・ヤギョンが生まれて幼年時代を送り、長年の流刑から帰ってきて晩年を過ごした故郷の家「余猶堂」(ヨユダン)の中庭。1957年昔の姿に復元されており、彼の故郷に造成された茶山(タサン)遺跡地は、この生家と茶山文化館、茶山記念館からなっている。彼が自ら作った堂号「余猶堂」は、「物事を甘く見ず、謹んで行動すべし」という老子の教えを盛り込んでいる。

冬に小川を渡るように

朝鮮時代には、名前以外にも友人や仲間たち同士で気軽に呼び合う「号」という呼称があった。たいてい人物の特徴や人柄がよく表れられる呼び名をつける。家にも「堂号」と呼ばれる名前を付ける場合が度々あるが、この堂号を自分の号として使ったりもする。茶山が官職を退き、故郷に戻った直後に自分の書斎に自ら名付けた堂号が「余裕堂」である。

「私は自分の弱点をよく知っている。勇気はあるが、物事を処理する智謀がなく、善意に基づいて行動することが好きだが、やるべきことと、やってはいけないことを見極めることができない。だから、善意のつもりでやったことが、結果的に人に迷惑をかけたりするのには、自分ながら呆れる。『老子』を読んでいて、「好都合で好きなことは冬に小川を渡るように、当然やらなければならないことは周りの目を気にしながらしろ」といった文言が目に入った。小膝を打った。この文言こそ、私の性格的な弱点を改めるのにピッタリの治療剤ではないか。

改革君主の寵愛を受ける若手官吏に政敵は避けられない条件のようなものだった。とくに、西洋学とカトリック教に対して友好的な彼に対する攻撃は、正祖の後ろ盾を得ていても耐えきれないものがあった。結局、1800年1月、官職を退いて故郷に引っ込んだ彼は、自分の希望通り、苕川で寝室のついている楼船を買って、妻子とともに釣りをしながら過ごそうと、扁額まで作っておいた。しかし、その扁額は日の目を見ることもないまま、その年の夏、突然正祖の訃音とともに始まったカトリック教徒に対する迫害で、彼と二番目の兄ヤクチョン(若銓)は、命拾いはしたものの流刑に処され、強い宗教的信念を持っていた三番目の兄ヤクジョン(若鐘)は殉教した。

チョン・ヤギョンには、茶山以外にも「三眉」(サンミ)という号がある。幼い頃かかった天然痘の痘痕のため、眉が三つように見えることからつけられたのだ。彼は、9人の子供をもうけたが、6人がはしかと天然痘で失なった。末っ子の死亡通知は、流刑地の康津(カンジン)で聞いた。「私は生きてるより死んだほうがマシなのに生きていて、お前は死ぬことよりも生きることのほうがいいのに死んでしまった」という彼の嘆きには、子供を不憫に思う父親の深い悲しみがにじんでいる。

彼は死んだ子供一人一人に切ない哀悼の思いをつづっており、4日で亡くした最初の娘を除いては、いずれも故郷の町の裏山にある先塋に埋葬した。このような個人的な悲しみをバネに、彼は伝染病に対する治療に取り組み、はしかの治療法を紹介した医学書と種痘法を紹介した医学書2冊を執筆したりもした。

漢江での平和な田園生活を夢見たチョン・ヤギョン

康津での18年間の流刑から帰ってきたチョン・ヤギョンは、自分へのご褒美と言わんばかりに、故郷でさらに18年間を過ごした。彼は晩年の自分を「冽水」(ヨルス)と呼んだ。冽水は、漢江の別の名前である。彼は漢江で生まれ、平和な田園生活を夢見たが、現実はなかなか思うようにいかなかった。故郷に戻ってきた翌年の1819年、船に乗って忠州(チュンジュ)にある父親の墓参りに行った際に、二番目の亡兄・若銓とともに、毎年秋になると数十日間泊まって、農作業を見守った門巌(ムナム;楊平郡・西宗面・水陵里付近)にある田畑を見て回った。彼は「ここで農業をしながら生きることを40年前から夢見てきた」と回顧した。兄若銓は、流刑先の黒山島(フクサンド)から戻ることなく、3年前の1816年に死去した。

チョン・ヤギョンは流刑地で書いた自分の著作を校正・編集して晩年を過ごした。だからと言って、彼の奇抜さと変わった一面が全く消え去ったわけではない。彼は暑さをしのぐ方法に関する16編の詩を残した。いくつかの題名を書き並べれば以下のようだ。「涼しいむしろに座って囲碁をする」、「東側の水草でセミの鳴き声を聞く」「月夜に水に足を浸ける」、「家の前の木の枝を刈り込み、風通しをよくする」、「溝をさらって流路を確保する」、「軒までブドウのツルを伸ばす」、「子供たちと一緒に本を日光に当てて干す」、「くぼんだ鍋でメウンタン(魚の辛味スープ)を沸かす」。彼は、生まれつき暑がりなのか。それとも肥満だったのか。

チョン・ヤギョンの故郷の町に位置した茶山遺跡地には、彼の墓と復元した生家、そして茶山文化館と茶山記念館がある。茶山文化館には、長年の流刑期間中に執筆した数多くの著書が展示されており、茶山機関には水原(スウォン)城の築造に使われた朝鮮最初の挙重機(クレーン)をはじめ、様々な展示物が紹介されている。