非军事区(DMZ)宽约4公里, 长238公里, 沿着韩国和朝鲜之间的军事分界线将朝鲜半岛拦腰截断。非军事区的名字虽然意味军事缓冲地带, 但这里却是地球上最紧张的重武装冷战遗迹。虽然停战已有60多年, 但这个矛盾的地方至今仍然是分裂和对立的象征。这里应该成为促使统一实现的梦想摇篮。

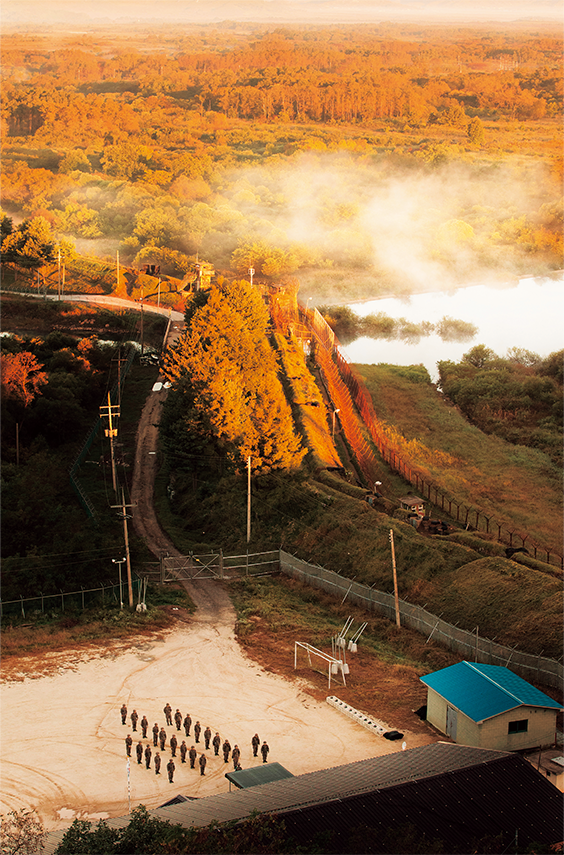

京畿道中西部战线的清晨,临津江上云海升起,军队吉普车在铁丝网周围巡逻。

那一天,联合国军代表哈里逊中将和朝鲜的南日大将分别在《朝鲜停战协定》上签字,他们没有说话,也没有握手。然后便各自起身从不同的门离开。1953年7月27日上午10时12分,非军事区就这样如同由憎恶和不信任诞下的私生子一样在板门店诞生了。

没有战争也没有和平的地方

今年是非军事区划定的第六十三个年头,按照一个人的年龄来算,非军事区已经是一个来日不如去日多的中老年人。因此,许多人对非军事区都抱着一种宽容的想法。例如,人们会想象在这片长久以来没有人类染指的大自然中,野生动物尽情奔跑的场面,他们更愿意相信南北分裂的不幸带来的反射利益是获得了一片如同宝贝一般洁净的自然。

然而,非军事区绝不是“垂暮的老人”,也不是“生态宝库”。在这里,山火烧焦了凹凸不平的田野,南北两边军队设置的铁栅栏将青山分割,向着山脊方向到处挖有交通壕,修建有水泥台阶,军事通道狭小陡峭,朝军在山坡上修整出一片片玉米地,藏身于掩体后的朝鲜军人正在悄悄地凝视着这一边,而同时,韩军也在自己一侧的前方哨所中观察着朝军的动静。虽然不能将这里称为战场,但真正了解非军事区的人没有人相信这里有和平。

在中部战线最前方的警戒哨所,两名陆军士兵正注视着非军事区,执行警戒任务。

何谓非军事区(DMZ)?

驻扎在中部战线非军事区附近的最前方部队的官兵们正在进行早点名。

《朝鲜停战协定》文件上明确规定,军事分界线西起插有0001号标牌的西海岸临津江入海口,东至插有最后一个也就是1292号标桩的东海岸明湖里,从军事分界线分别向南北两侧延伸两公里的区域为非军事区(DMZ)。严格意义上的非军事区就是东西横贯朝鲜半岛腰部的狭长地带。

通常在说起朝鲜半岛分裂的时候,人们经常采用“沿着停战线155英里铁丝网”的说法。这个说法准确吗?为了确认这个说法的准确性,一位地理学者从临津江入海口到东海岸草邱沿着南侧边界测量了距离,结果是148英里(238公里)。确切地说,停战线其实没有任何标志,只是在地图上划出的一条军事分界线而已。

沿着非军事区铁丝网南侧设置着多处瞭望台,游客们在瞭望台上透过巨大的玻璃窗眺望安静、平和的非军事区。参观结束后,留在他们记忆中的是这片土地上的一切都是静止的。然而,至今这里仍在不停发生着微妙的战争。例如,每年的2月中旬至5月期间,南北两边的军队为了消除影响视界和射击视野的草木,都要展开一场焚烧草木的作战。作为古代战法的火攻至今仍在非军事区中作为重要战法使用。

以军事分界线为中线分别向南北延伸两公里划定南侧边界和北侧边界的《朝鲜停战协定》早已空有其名。因为双方都在一点一点向前推进铁丝网,掀起“抢夺土地战争”。继山火战、地雷战、地道战之后,近来中断一时的声音战——扩音器广播战再次燃起。

还有一点要注意的事实是,非军事区边境地区的人口统计要比实际常住人口少得多。军人总是“隐藏的人口”。2015年,紧邻非军事区的江原道华川郡统计人口为27000多人,但“隐藏的人口”也许比这个数字还要大。

非军事区的生态秘密

简言之,非军事区的自然界并不自然。这里的树林由于火攻战法变成了不毛之地;由于众多“常住人口”,这里的树木被砍伐,环境被污染。很久以前,学者们就指出,非军事区的人均林木储藏量还不及韩国人均的一半,恢复被毁损的自然生态界迫在眉睫。生活艰难、疲惫的森林动物经历着南北各种“战争”的痛苦,包括作为心理战之一的扩音器声音战和每晚照亮铁丝网周围的灯光战等。偶尔,还有不幸的动物踩到地雷被炸死。

然而,非军事区的战地记者却总是向世界介绍说这里是野生动物的天堂。轻快飞奔的獐群,站在高高的岩石上、愣愣地不知眺望何方的孤傲山羊,游荡在部队帐篷周围的野猪一家……然而,并没有向照相机摆出姿势的野生动物。只不过是在大片树林消失的悲惨土地上,它们隐秘的栖息之处已经暴露在外面。

虽然在照片中看不到,实际上西部战线最前方警戒哨所与北方军队的哨所距离很近。

20世纪80年代,在江原道铁原郡民间人士出入控制线的村庄,金英范和金顺姬夫妇在村前的蒲公英田野上挂起了“停战服务区”的牌子,自此之后,他们迎接通过军队检查站前来品尝辣味鲶鱼汤的客人们,翘首企盼统一。

等待通往金刚山的火车再次开通江原道铁原郡金化邑蒲公英田野是韩国最北端的土地,从朝鲜的黑山上向下可以清清楚楚看到这片土地,让人心里不安生。非军事区穿过这片田野,一座锈迹斑斑的铁桥架设在这里。1926年,从铁原到内金刚的金刚山城铁开通,南北分裂后,这里便永久停运了。桥墩上刻着“铁路中断!金刚山90公里”的字样,表达了不能再向前继续前进的遗憾。

70年代初,在民间人士出入控制线村,一个叫金英范的农民小伙子向村里一个叫金顺姬的姑娘求婚,他借用了当时非常流行的一首大众歌谣《和你一起》的歌词“ 你不想在那青青的蒲公英田野上,盖一座如画般的房子,和我共度一生吗?”当时,在汉滩江边,映山红花正开得娇艳芬芳。最终姑娘点头答应了他。

婚后,他们生儿育女,一起幸福地生活。十几年后,丈夫真的找到郡厅,恳求部队,最终实现了他对妻子求婚时许下的诺言,在青青的田野上盖了一座如画般的房子。他还在房子外面挂起了“停战服务区”的牌子,他想总有一天,中断的铁路会重新连接上,满载着游客的城铁一定会经过这里。金刚山的游客虽然不会来这里,但这家女主人煮的辣味鲶鱼汤味道不一般的传言却在民间人士出入控制线外不胫而走。他们朴素的爱情故事也广为流传,如今这里成了隐藏在民间人士出入控制线内的名胜。

1926年建在铁原汉滩江上的金刚山铁路大桥——亭渊铁桥上刻着“铁路中断!金刚山90公里”的字样,这句话里蕴含着遗憾与企盼。

沿着非军事区铁丝网南侧到处设置着瞭望台,游客们在瞭望台上透过巨大的玻璃窗眺望安静、平和的非军事区。参观结束后,留在他们记忆中的是这片土地上的一切都是静止的。然而,至今这里仍在不停发生着微妙的战争。

非军事区的五个面孔

在板门店共同警备区,军事分界线两侧的南北双方军队的士兵相互对视。照片正前方是北方区域的板门阁。

如果说一直以来,非军事区都被模糊地认为是和平与生命的土地,或者说是分裂的巨大伤痕,那么现在我们需要抛弃被固定在这种框架中的观念,仔细看一看它的真实面目。

第一,非军事区是鲜活的战争博物馆。1950年6月爆发的朝鲜战争是一场整个地球村的战争。60多个国家直接或间接加入了这场战争,共产党国家也有十几个参战,可以说是一场国际战争。这种由多个民族、多个国家在一个地方展开的战争在人类历史上史无前例。非军事区是东西角逐的证据,是冷战的实录。

第二,非军事区是人类学和韩国史的宝库。1978年,驻韩美军士兵格雷格·鲍恩在京畿道涟川郡汉滩江边发现了阿舍利手斧,这证明在三十万年前,就有比智人更古老的人类生活在非军事区一带。在汉滩江边和临津江边还分布有许多山城等古代战争遗迹,说明这里在2000年前曾是高句丽、百济和新罗角逐的地方。在后三国时期的901年,泰封国在位于今天非军事区正中央的铁原建国。918年,高丽王朝在这里建国。1392年,朝鲜王朝在高丽王朝首都开城建国。因此,韩国历史上有三个王朝在非军事区诞生。

第三,非军事区是近代文化遗产宝库。位于铁原平原上的废墟城市老铁原城在1940年代曾经有37000人口居住。铁原邑曾经是日本统治时期规划的城市,朝鲜战争时期遭炮击后成为废墟。但是,郡厅、警察局、小学、教会、农产品检查所、冰库、金融合作社、火车站以及朝鲜的劳动党大楼等坍塌的建筑证明了这座城市曾经存在。1945年解放后一直到停战协定签订,铁原一直是朝鲜的土地。1948年朝鲜设计的承日桥和1996年韩国架设的汉滩大桥在汉滩江滩口并排而立。

第四,非军事区是一个大熔炉。停战后,在非军事区外的民间人士出入控制区曾经有100多个无人村。为鼓励民众开发这些村子并在这里居住,政府积极推行移居政策。在民间人士出入控制线范围拓展到最宽的1983年,在位于民间人士出入控制区域的81个村子里共有8799户39725名居民生活(此后,民间人士出入控制线向北推移,许多村子不再受限)。人们在这里创造出独特的“民间人士出入控制线文化”。他们拥有各自不同的语言习惯、思考方式、风俗、家族史以及丰富多样的经历,这些不同性质的文化和军事文化混合在一起,形成了“第三地带”独特的文化圈。

最后,非军事区是冷战自然生态公园。由于冷战体制的严重干涉,这里的自然生态并没有按照教科书那样进行迁移。炮弹落下形成的大坑变成了池塘,人们抛弃的稻田变成了沼泽地。沼泽地里的水草成了獐的栖息地,昆虫和蚯蚓招来了鸟和野兽。

由于南北两边军人展开的火攻战,整个田野上的树木都好像放弃了侧枝生长。也许这里的树木也发挥了它们的智慧,只专注长个头,下面就留给烈火通过。大火过后,当春天来临的时候,原野上再次呈现绿色,因为大火烧掉的只是如同消耗品的一年生叶子。然而,这样的原野无法充分保证大块头野猪的食物。野生动物还经常会被地雷或饵雷等武器炸死,幸存下来的只能靠军人的剩饭苟延残喘。在寒冬腊月,大雪纷飞的日子里,军人们用作为副食发放的蔬菜救济香炉烽山脉深山沟里快要饿死的山羊。

此外,病毒和潜在病原体也是非军事区正在经历的独特自然现象。朝鲜战争时期,曾有3000多名联合国军官兵感染的肾综合征出血热仍在这里发生。非军事区还是狂犬病和疟疾猖獗的地方。

非军事区的五个面孔都是地球村绝无仅有的历史文化遗产。这是20世纪留给韩国人的宝贵的文化内容,好像是想给经历了分裂痛苦时代的人们以未来的补偿。如今,我们应该将这一文化内容作为促成统一实现的梦想摇篮。(吕钼译)

咸光福韩国非军事区研究所所长、非军事区报告文学作家

安洪范, 李尙燁摄影