전라북도 고창 일대는 아름다운 자연 경관과 가슴저린 슬픈 역사를 간직한 고장이다. 빨간 동백꽃이 핀 이른 봄 날, 한국 농민운동의 큰 발자취가 남아 있는 땅으로 시인 이산하가 달려갔다.

수천 년 내려 온 인류의 문명과 문화가 코로나 19 한 방으로 휘청거린다. 보이지도 않고 소리도 없는 적이 첨단미사일 못지 않게 무섭다는 것을 실감하고 있다.

오늘 이 순간에도 우리는 속수무책으로 이 전대미문의 상황을 견디어 나가고 있다. 가족이나 친구들이 죽어도 다가가 눈을 감겨줄 수 없다. 얼굴을 보며 꽃을 바칠 수도 없다. 코로나 19는 자유도 슬픔도 용납하지 않는다. 어쩌면 그동안 자유를 방종으로 기만하며 살아온 우리의 삶에 대한 강력한 경고일 것이다. 슬픔도 마찬가지다. 그동안 타인의 슬픔이나, 또는 나의 슬픔을 이용해 잇속을 챙긴 일이 없었나 돌이켜 볼 일이다. ‘메멘토 모리’– 이 무력한 순간에 가슴에 새기고 싶은 문구다.

전라북도 고창 선운사 도솔암 올라 가는 길 옆의 마애여래좌상은 한 국에서 가장 큰 마애불상 중 하나로 고려시대에 조각한 것으로 추정된다. 신체 높이 15.7m, 무릎 넓이 8.5m로 암벽 표면 6m 높이에 가부좌를 하고 앉아 있는 모습이다. 1890년대 동학농민혁명 당시 농민군이 이 불상 앞에서 거사가 성공하기를 빌었다는 얘기가 전해진다.

혁명의 씨앗

고창으로 떠나기 며칠 전부터 잠을 설쳤다. 13부작 미국 드라마 <스파르타쿠스(斯巴达克斯)>>에 푹 빠진 탓이다. 코로나로 인한 사회적 거리두기 덕분이었다. 그렇지 않았으면 혼자 넷플릭스의 세계에 탐닉할 일도 없었을 것이다.

서울 용산역에서 출발한 KTX 고속열차가 1시간 40분 만에 광주 송정역에 도착했다. 코로나 사태로 승객이 줄자 목적지 근처인 정읍역을 건너뛰었다. 마중 나온 후배 차에 실려 거꾸로 고창을 거쳐 고부를 향해 달렸다. 고창읍내로 들어가는 로터리 홍보전광판이 ‘한반도 첫 수도 고창 방문을 환영합니다. 사계절 아름다운 선운산, 동학농민혁명(1894 東學農民革命) 성지’라며 손짓하고 있었다. 그렇다. 여기는 조선 후기 19세기 말 동학농민혁명의 깃발이 처음 펄럭였던 곳이다. 그리고 그 전사들의 피와 뼈가 묻힌 무덤이다. 전광판 옆에 ‘복분자, 장어 특산품 원산지’, ‘전봉준(1855~1895 鄭鳳俊) 장군 동상건립 모금운동에 적극참여 부탁드립니다’라는 현수막들도 보였다. 정부기관에서 공식적으로 세운 전봉준 동상이야 여러 개 있다. 그러나 이번에는 지역 민간인들의 자발적 참여로 만든다는 의미인 듯했다.

승용차가 넓은 들판을 지나 한 작은 기와집 앞에 멈췄다. 전북 정읍시 고부면 신중리 죽산마을 송두호(1829~1895 宋斗浩)의 집이다. 대문은 없고 오른쪽 콘크리트 기둥에 ‘동학농민혁명 모의장소’라는 커다란 글자가 보였다. 이 집이 바로 조선을 뒤흔든 농민혁명의 씨앗이 처음 뿌려진 곳이다. 위로 솟는 것들 중에서 가장 위대한 게 씨앗이다. 그 씨앗을 뿌리며 새로운 세상을 꿈꾸는 이들이 있었다. 그리고 서로 눈빛을 보며 결사항전을 약속했다. 그 결의의 결정체가 전봉준, 손화중(1861~1895 孫華仲), 김개남(1853~1895 金開男) 등 22명의 이름이 적힌 한 장짜리 ‘사발통문(沙鉢通文)’이다. 사발통문이란 주동자가 드러나지 않도록 사발을 엎어놓고 그린 원을 중심으로 둥글게 서명해 지지자들에게 알리는 것을 말한다. 사람들이 둥글게 앉으면 지위고하를 판단하기 어렵다. 중세 유럽의 원탁회의와 유사하다.

이 사발통문은 동학농민혁명이 우발적인 사건이 아니라 오랜 폭정에 항거하기 위한 풀뿌리 민중의 계획적인 사건이었음을 증명한다. 이 문서에 적힌 4개의 행동지침도 감영을 함락하고 서울로 향하자는 일종의 전쟁 선포였다. 그런데 이 혁명군의 극비문서가 사라지지 않고 지금까지 남아있다는 건 기적에 가깝다. 53년 전 이 마을에 사는 송준섭(宋俊燮)씨의 집 마루 밑에 묻혀 있던 것이 우연히 발견되었다. 당시 혁명이 실패하자 정부 진압군이 여기는 ‘역적의 마을’이라 하여 마을 주민을 무차별 학살하고 집은 불태워버렸다. 사발통문은 누군가 몰래 매장해서 살아남은 것이다.

이 집의 바로 앞집이 나를 안내하는 후배의 할아버지가 살던 집이었다. 후배가 계속 두 집을 번갈아 보았다. 눈빛이 젖어갔다. 가슴에 파문이 이는 듯했다. 내가 굳이 여기를 먼저 찾은 이유는 126년 전에 참수당한 한 혁명가의 숨결부터 찾아 묵념하고 싶었기 때문이다. 그곳에서 얼마 안 떨어진 곳에 ‘동학혁명모의탑’이 보였다. 사발통문 서명자들의 후손들이 건립한 것이다. 거기서 또 얼마 안 떨어진 곳에 ‘동학농민군위령탑’이 있다. 이름 없이 죽은 수십만 무명용사들을 기리는 탑이다. 고부의 1차봉기(반정부투쟁)는 성공했으나 공주 우금치(牛禁峙)의 2차봉기(항일독립투쟁)는 참패를 당했다. 조선군과 일본군의 총에 농민군은 전멸했다. 죽창과 총은 애당초 싸움이 될 수 없었다.

위령탑 앞에 하얀 쌀밥 한 그릇이 놓여 있다. 밥을 위해 굶주린 농민들이 곡괭이와 낫을 높이 들었다. 마스크를 나누어 쓰듯 함께 나누어 먹어야하는 게 밥이다. 광활한 들판을 보니 서울로 진군하는 동학농민군과 로마로 진군하는 스파르타쿠스 전사들이 겹쳐졌다. 두 혁명은 참수되었다. “빈손을 쥐면 주먹이 돼”라고 외치며 싸웠던 ‘스파르타쿠스’의 노예들. 그들이 그토록 갈망하던 노예해방을 이루고 자유를 얻었는데도 자조적으로 내뱉는 절규가 내 가슴을 찢어놓았다. “돈이 없으면 자유도 없어.” 그렇다. 밥 없는 자유는 죽음이다. 밥을 굶을 자유밖에 없는 약자들은 여전히 노예다. 수천 년이 흐른 지금도 그때와 크게 다르지 않다. 다만 현대판 노예는 발의 족쇄가 마음의 족쇄로 바뀌었을 뿐이다.

매년 3월 하순이면 국내 최대 동백꽃 군락지인 선운사 주변의 동백이 꽃망울을 터트리기 시작한다. 빨간 꽃잎과 짙푸른 잎사귀가 천년 고찰을 배경으로 아름다운 한 폭의 그림이 된다. © 고창군청

선운사 대웅전과 마주 보고 있는 위치에 개방된 양식의 만세루(萬歲樓)는 설법을 위한 강당의 용도로 건축됐다. 이 절의 기록에 따르면 1620년 대양루(大陽樓)로 지어졌다가 화재로 소실된 것을 1752년 다시 지으며 만세루로 불리게 되었다. 천정 대들보와 서까래 및 기둥을 다듬지 않은 원목을 그대로 사용해 지은 것이 특색이다.

바다가 주는 선물

이런 생각이 꼬리를 물자 가슴이 막혔다. 터널 속에 갇힌 듯 답답했다. 고창의 고인돌 유적지로 가다가 무거운 돌이 내 가슴을 누를 것 같아 선운사(禪雲寺) 쪽으로 방향을 바꾸었다. 고요한 절에 가서 나를 가라앉히고 마음속의 먼지도 씻어내고 싶었다. 그러나 막상 도착하니 절은 동백꽃을 보러온 사람들로 넘쳤다. 동백꽃은 도솔암(兜率庵) 바위 절벽의 마애불과 함께 선운사의 대표적인 두 상징이다.

선운사는 577년 백제의 검단(黔丹)스님과 신라의 의운(義雲)스님이 서로 뜻을 모아 창건했다. 당시 두 나라는 전쟁 중이어서 피난민들이 많았다. 비록 적국의 국민이었으나 두 스님은 난민들을 구제하기 위해 힘을 모아 절을 지어 공동체생활을 했다. 굶주린 백성들의 생계를 해결하고 고아들을 거둬 공부시켰다. 그래서 이 절은 원래 난민구제소였다. 약 1300년 뒤 농민군이 도솔암 마애불 앞에서 거사성공을 기도한 것도 그런 맥락이었다. 이런 생각을 하며 대웅전 뒤편의 울창한 붉은 동백숲 사이로 오가는 스님들을 물끄러미 바라보았다.

절에서 나와 바닷가로 달렸다. 부안의 변산반도 격포항(格浦港)이 마주 보이는 동호해수욕장과 구시포 해수욕장의 명사십리(明沙十里)였다. 1km 이상 직선으로 펼쳐진 고운 백사장을 따라 수백 년 된 소나무숲이 울창하다. 새싹 같은 봄바람이 불어올 때마다 솔향에 귀를 씻었다. 솔숲의 바람소리는 찻물 끓는 소리와 닮았다.

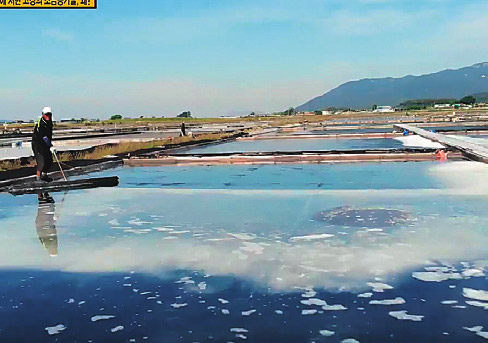

백사장 너머 갯벌이 아득히 펼쳐져 있다. 우리나라 서해는 세계 어느 바다보다도 조수간만의 차가 크기로 유명하다. 매일처럼 바다가 육지가 되고 육지가 바다가 되는 일이 반복된다. 내가 서 있는 지금은 바다가 육지다. 드넓게 펼쳐진 갯벌을 보니 바다 한 잎을 떼어내 염전을 만든 사람이 떠올랐다. 임진왜란(1592~1598) 때 이순신(1545~1598 李舜臣) 장군은 전쟁군수품이 바닥나자 해변 한 자락을 떼어내 큰 가마솥을 만들고 바닷물을 부어 증발시켰다. 그렇게 대량 생산된 소금을 팔아 수천 톤의 군량미를 마련했다. 그는 탁월한 전투지휘관이자 영민한 경영자였다.

이곳 바닷물은 염도가 높아서 피부병과 신경통 환자들의 해수욕이나 모래찜질 장소로 유명하다. 주변에 대규모 염전이 많은 것도 그 때문이다. 소나무숲에서 하염없이 바다를 바라보는데 갑자기 맨발로 긴 백사장을 걷고 싶은 충동이 일어났다. 신발과 양말을 벗고 걸었다. 맨살이 차가운 모래에 닿을 때마다 새로운 감각기관이 생겨나는 듯 경이로운 느낌이었다. 그렇게 백사장을 산책하는 사이 석양이 지기 시작했다. 저녁노을은 동백꽃이 떨어지기 직전처럼 관능적이었고 장엄했다.

저녁식사는 고창 땅을 밟은 이상 풍천장어 구이와 복분자 술을 먹어야 한다. 이 지역의 명물인‘풍천장어’는 바다와 민물이 만나는 곳에서 잡아 특히 건강식으로 이름이 높다. 번화가가 아닌‘아는 사람만 간다’는 들판의 외딴 곳에 있는 한 식당으로 갔다. 정원과 실내 모두 넓은 ‘형제수산 풍천장어’집이었다. 주인이 직접 구워주는 참숯불 생장어구이는 양념장이 남달랐다. 소스에 들어간 재료가 한약 약초, 곡물 효소, 약초술 등 무려 200여 가지가 넘는다고 한다. 계절따라 달리 나오는 반찬의 식재료도 모두 유기농 재배이다. 직접 담근 복분자 술도 혀를 갖고 놀았다. 장어와 술이 어우러져 성장판이 다시 열릴 것 같은 맛이었다.

고창군 공음면(孔音面) 학원농장 일대 청보리밭은 매년 봄이면 50만여 명이 찾는 관광 명소다. 이 곳의 청보리밭 축제는 지역 최대의 행사인데, 지난해부터 코로나 19 상황으로 잠정 보류되었다.

청보리밭 일대의 위치를 표시해주는 작은 장승. 안내판을 겸한 이런 장승들이 30여만평 규모의 넓은 청보리밭 주변 곳곳에 서 있다.

꽃이 져야 열매가 맺어지듯 아름다움을 버려야 새 생명이 탄생한다. 새삼 봄비에 젖어가는 저 들판의 새싹들이 경이롭다. 이번 여행은 새로운 풍경을 찾은 게 아니라 새로운 눈을 갖는 여행이었다.

고창군에는 약 1,600기의 선사시대 지석묘가 분포되어 한국에서 가장 큰 고인돌 군집을 이룬다. 고창 고인돌 유적은 화순, 강화 유적과 함께 2000년 유네스코 세계문화유산으로 등재되었다.

매년 봄부터 가을까지 주말이면 고창읍성 앞 놀이마당에서 고창농악 공연이 펼쳐졌다. 읍성 앞에는 조선 후기 판소리의 대가 신재효(1812~1884 申在孝)의 생가가 있어 이곳에서도 전통음악을 공연했는데, 코로나 19로 인해 지난해부터모든 공연과 행사가 취소된 상태다.

고인돌 군집

다음날 아침 일찍 읍내의 고인돌 전시장을 둘러보고 대산면으로 갔다. 천연의 역사가 살아있는 원형 그대로의 고인돌을 대면하고 싶었다. 마을 입구에서 대산 중턱으로 올라가는 오솔길마다 고인돌 천지였다. 커다란 산 하나가 야외 선사 박물관이었다. 고인돌마다 번호가 매겨져 있었고 위로 올라갈수록 숫자가 낮아졌다. 산꼭대기의 1호까지 보고 싶었지만 너무 지쳐서 포기했다.

전 세계 고인돌의 60퍼센트가 몰려 있는 한반도에서도 고창 유적은 1천 여 기에 달하는 가장 큰 군집을 이루고 있다. 그리고 형식도 독특하고 다양해서 고인돌 축조과정의 변천사를 밝히는 중요한 자료로 2000년에 유네스코 세계문화유산으로 등재되었다. 고창은 군 전체가 문화유산이라고 해도 과언이 아니다. 2013년에는 아름다운 자연환경과 생물자원의 다양성을 인정받아 군 전체가 유네스코 ‘생물권보존지역’으로 지정되었다.

오후에 지친 다리를 끌고 학원농장의 청보리밭으로 갔다. 아직은 철이 이르지만 매년 4월이 되면 인근의 유채꽃까지 활짝 피어 한 해 수십만이 찾아 오는 관광 명소이다. 파릇파릇 어린 싹이 돋아나는 밭뚝 사이로 걸어 나오며 이제 고창 여행을 마무리할 생각을 하는데 갑자기 비가 내리기 시작했다. 꽃이 져야 열매가 맺어지듯 아름다움을 버려야 새 생명이 탄생한다. 새삼 봄비에 젖어가는 저 들판의 새싹들이 경이롭다. 이번 여행은 새로운 풍경을 찾은 게 아니라 새로운 눈을 갖는 여행이었다.

고전리 염전마을

운곡람사르습지

고창고인돌박물관

고창판소리박물관

이산하(Lee San-ha 李山河)시인