한국 현대미술을 대표하는 작가 서도호는 자신이 거주했던 집의 표면을 재구성한 직물 조각으로 잘 알려졌다. 그는 집, 물리적 공간, 감정의 전이, 기억, 개인성 및 집합성의 문제를 조각, 드로잉, 영상 작업 등 다양한 매체를 넘나들며 풀어낸다.

Do Ho Suh, “Rubbing/Loving Project: Seoul Home,” 2013-2022. Installation view, The Genesis Exhibition: Do Ho Suh: Walk the House. Courtesy of the Artist, Lehmann Maupin New York, Seoul and London and Victoria Miro. Repurposing supported by Genesis

© Do Ho Suh. Photo

© Tate (Jai Monaghan)

‘집’이란 무엇인가? 설치미술가 서도호의 작품은 이처럼 간단하고도 근본적인 질문에서 출발한다. 동양화를 전공한 뒤 1990년대 초반 미국 유학길에 오른 이래로, 작가는 독일, 영국 등 여러 나라로 거점을 옮기며 작품 활동을 지속해 왔다. 그에게 이주는 그저 장소의 이동이 아니라 감각과 존재 방식의 전환이었다. 이에 집이라는 공간은 정체성을 담는 그릇인 동시에, 문화적 충돌과 경계의 문제를 탐색하는 조형 실험의 장이 되었다. 그간 작가가 세계 곳곳에서 머물렀던 집이 어떻게 해체되고 재구성되었는지 그 여정을 따라가 보자.

기억의 재창조

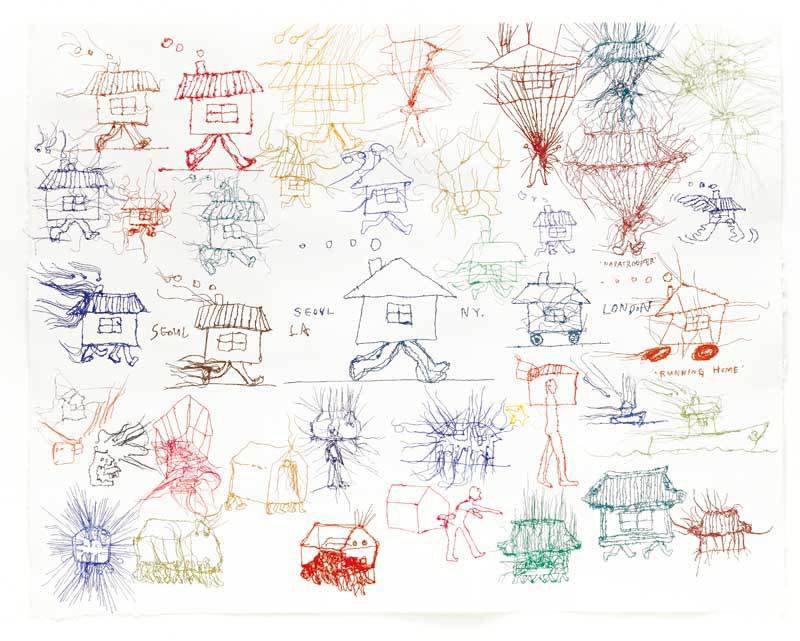

서도호는 언제나 ‘집’의 개념을 조각처럼 다루어 왔다. 그러나 그의 집은 하나의 단단한 형태로 고정된다기보다 유동적인 존재로서 등장한다. 작업 초기 탄생한 작품 <서울 집/로스앤젤레스 집>(1999)은 작가가 유년 시절을 보낸 서울의 전통 한옥을 옥색 한복 천으로 정교하게 재현한 결과였다. 흥미로운 점은 이 작업이 휴대 가능한 형태로 제작되었을 뿐만 아니라, 제목 역시 전시 장소에 따라 변화한다는 사실이다. 전시가 열릴 때마다 작품에는 새로운 도시의 이름이 덧씌워졌는데, 이로 인해 현재는 제목에 뉴욕, 볼티모어, 런던, 시애틀 등의 지명이 추가되어 있다. 동일한 구조물이 각기 다른 지역의 빛, 공기, 시간과 접촉하며 여러 층위를 얻게 된 것이다. 결국 작품이 이야기하고자 하는 바는 집에 대한 기억 역시 끊임없이 번역되고 재창조될 수 있다는 점이었다. 이는 장소성과 정체성의 관계를 복합적으로 조망하는 서도호 특유의 방법론이자, 그가 구축해 온 노마드적 삶의 기반이기도 하다.

Do Ho Suh, “My Homes.” 2010. Courtesy of the artist, Lehmann Maupin, New York, Seoul and London, Victoria Miro and STPI - Creative Workshop & Gallery © Do Ho Suh

Photo by Hyunsoo Kim

이러한 방향성은 미술관 내부에서 외부로도 확장되었다. 2018년 공공미술 프로젝트의 일환으로 런던 리버풀 스트리트역 인근에 설치되었던 <브릿징 홈, 런던>은 고가도로 위에 마치 추락한 듯 보이는 한옥과 대나무 정원으로 시민들의 이목을 끌었다. 낯선 문화와 환경이 조우하는 곳에서 발생하는 긴장을 시각화함으로써, 작가는 해외 생활 중 경험한 전통과 현대, 동양과 서양 등의 대립을 직관적으로 드러냈다. 한편, 이질적 공간에 불시착한 집의 모습은 이후 작업에서도 반복적으로 등장하며 이 시대의 모든 이주자들이 자신을 투영할 수 있는 상징으로 자리 잡았다. 즉, 서도호의 손끝은 개인의 기억을 짓는 데 머무르지 않고, ‘집’이라는 은유를 통해 문화적 틈새를 가로지르기에 이른다.

Do Ho Suh, “Nest/s.” 2024. Installation view, The Genesis Exhibition: Do Ho Suh: Walk the House Courtesy of the Artist, Lehmann Maupin New York, Seoul and London and Victoria Miro. Creation supported by Genesis © Do Ho Suh. Photo © Tate (Sonal Bakrania)

행위와 감정

런던 테이트 모던에서 10월 26일까지 진행하는 개인전 <서도호: 집을 걷다>는 앞서 살펴본 그의 시선이 더욱 명확히 펼쳐지는 장이다. 이번 전시의 제목 ‘집을 걷다’는 한국 전통 가옥을 짓는 대목장이 해체 가능한 구조물을 다른 장소로 옮길 때 사용하는 표현에서 비롯된 것으로, 이전의 작업과 마찬가지로 유년기의 경험에 기반을 둔다. ‘수묵 추상의 거장’이라 일컬어지는 서세옥 화백은 서울 성북동에 창덕궁 건물 중 하나를 모델로 한 한옥을 지어 거주했다. 아버지가 대목장과 함께 목재를 짜맞춰 세운 이 집은 자연스럽게 아들 서도호의 추억이 깊이 뿌리내린 장소가 되었다.

이러한 ‘걷는 집’의 개념은 시각적 재현을 넘어 촉각적 기록의 방식으로도 나아간다. 대형 설치 작품 <러빙/러빙 서울 집>(2013~2022)에서 서도호는 자신이 살던 성북동 집의 표면을 더듬으며 오랜 시간 축적된 기억의 결을 종이에 옮겼다. 이 작업은 한옥의 외벽을 닥종이로 감싼 뒤, 흑연을 문질러 질감과 구조를 천천히 드러내 완성한 것이었다. 이와 같이 작가와 장소 간 정서적 관계가 되살아나는 과정은 작품 제목에도 묻어나 있다. 제목에서 반복되는 ‘러빙’은 한국어 자음 ‘ㄹ’의 발음에서 착안해 문지르기(rubbing)와 사랑하기(loving)라는 두 단어를 포갠 것으로, 행위와 감정을 나란히 호출한다.

또한 『가디언』과의 인터뷰에서 작가가 언급한 바와 같이, 하나의 공간은 종종 다른 공간의 기억을 함께 품는다. 이는 물리적 장소가 과거의 삶과 감각을 저장하고, 그것이 또 다른 장소로 옮겨질 수 있다는 믿음과도 맞닿는다. 테이트 모던의 전시장 한가운데 놓인 <네스트>(2024)는 그러한 인식을 구현한 작품이다. 작가가 머물렀던 여러 도시의 방 구조가 얇은 직물로 봉합된 이 설치물은 관객의 이동을 전제로 완성된다. 안팎의 경계를 흐리는 이 통로를 직접 걸어서 지나가며, 관객은 아득한 한때의 시간을 통과한다.

비슷한 관점에서 <완벽한 집: 런던, 호샴, 뉴욕, 베를린, 프로비던스, 서울>(2024)은 작가 가족의 현재 런던 자택을 큰 틀로 두되, 이전 집의 공간 구성을 내부에 병치한다. 조명 스위치나 수도꼭지처럼 사소한 사물의 위치는 실제 쓰였던 높이와 장소를 충실히 따르며, 색상은 각 도시의 기억을 구획 짓는 시각적 기호가 된다. <네스트>와 마찬가지로 관람객들은 작품 안을 거닐며 작은 요소들을 하나씩 되짚어보게 되는데, 마치 일기장을 천천히 넘기듯이 한 가족의 삶을 구성해 온 궤적을 조용히 따라간다.

런던 작업실에서 포즈를 취하고 있는 서도호. 그는 뉴욕과 런던, 한국을 오가며 활동하는 설치미술가이며 동시대 미술계에 큰 영향력을 발휘하는 작가 중 하나다. 고정된 공간 개념을 초월하여, 시공의 경계를 가로지르면서 끊임없이 새로운 의미를 덧붙이는 노마드적 공간 개념을 탐구한다.

© Gautier Deblonde, DACS 2025

다시, 집

이제 처음의 질문을 다시 꺼내어 본다. 서도호에게 집이란 어떤 의미인가? 국경을 넘어 이어진 여정 속에서, 작가는 익숙해진 집을 분해하고 그 집을 낯선 땅에 다시금 내려놓으며 새로운 가능성을 발견하고자 했다. 실과 천, 종이로 지어진 그의 집은 언제나 사적인 경험에서 출발하지만, 그 내부에는 시대와 세계, 나아가 이동의 순간이 응축되어 있다. 반복되는 이주 속에서도 자신만의 집을 되살리는 행위는 작가에게 있어 장소를 기억하는 하나의 의례이자, 과거와 현재를 잇는 조율의 과정이라 할 수 있다. 이처럼 한곳에 머무르지 않고 끝없이 접히고 옮겨지는 각각의 작품은 오늘날 우리가 살아가는 집의 의미를 되돌아보게 한다. 어쩌면 집이란 정해진 목적지가 아니라 계속해서 탐구해야 할 기나긴 과정일지도 모른다. 그렇다면 지금 우리가 서 있는 이곳은 어떤 이야기를 품은 채 어디로 향하게 될까?

Do Ho Suh, “Perfect Home: London, Horsham, New York, Berlin, Providence, Seoul” (detail). 2024. Polyester, stainless steel. 455 x 575 x 1237 cm. Courtesy of the Artist, Lehmann Maupin New York, Seoul and London and Victoria Miro.

Photo by Jeon Taeg Su © Do Ho Suh

Do Ho Suh, “Home within Home.” 2019. Polyester fabric, stainless steel. 744 x 827 x 805 cm. Installation view, Incheon International Airport, Seoul, Korea. 2020.

© Do Ho Suh. Courtesy of the artist and Lehmann Maupin, New York, Seoul, and London.

Photo by Jeon Taeg Su