Le film Le roi et le clown (2005) du réalisateur coréen Lee Joon-ik a remporté un succès commercial dès sa sortie ensalle et sa dernière oeuvre intitulée The Throne est en passe de faire de même suite à sa distribution en 2015. Mais detoute évidence, les motivations de ce cinéaste ne s’arrêtent pas aux chiffres du box-office, tant s’en faut. Chez lui, lacréation d’une oeuvre cinématographique est toujours précédée d’une longue phase de réflexion en profondeur sur lesthèmes qu’il souhaite aborder pour apporter sa contribution aux débats d’ordre culturel qui se déroulent en Corée.

Affiches retraçant la carrière du cinéaste Lee Joon-ik, qui a réalisé onze films depuisses débuts en 1993. Son bureau se trouve au centre de Séoul, dans ce berceau ducinéma coréen qu’est le quartier de Chungmu-ro. De gauche à droite, affiches de TheThrone (2015), Dong-ju: The Portrait of a Poet (2016), Le roi et le clown (2005), RadioStar (2006) et Hope (2013).

Au début de l’année, un film coréen était couronné de succèsdans des circonstances particulières. Il s’agissait du longmétrage Dong-ju: The portrait of a Poet qu’a réalisé LeeJoon-ik sur un budget d’à peine 500 millions de wons, soit 440 000dollars. Cette oeuvre consacrée à la vie du grand poète coréen YunDong-ju (1917–1945) allait susciter un accueil tout aussi enthousiastedans la critique que chez ses spectateurs. Tourné en noir etblanc, il évoque le passage à l’âge adulte du poète à une époqueparticulièrement sombre de l’histoire de Corée et retrace sa viejusqu’à son arrestation pour « crime idéologique » et à sa morttragique au Japon peu de temps avant la reddition de ce pays. Lecinéaste rend aussi hommage à ses poèmes à la beauté mélancoliqueen émaillant son film de passages qui en sont tirés.

Grâce au bouche à oreille qui l’a fait connaître dans le public,Dong-ju a pu rester à l’affiche remarquablement longtemps pourune production indépendante à petit budget, ce qui lui a permisd’enregistrer plus de 1,1 million d’entrées. Depuis ce printemps, sadistribution aux États-Unis, notamment dans le cadre du Festivaldu film asiatique de New York, lui assure une couverture médiatiqueinternationale. Au Japon, pays qui compte de nombreux admirateursde ce poète, sa sortie dans les salles obscures est prévuepour l’automne prochain.

Nous avons retrouvé le réalisateur Lee Joon-ik dans son bureaude Chungmu-ro, ce quartier de Séoul qui est depuis longtemps lecentre de l’industrie cinématographique coréenne.

Fiction historique et style hollywoodien

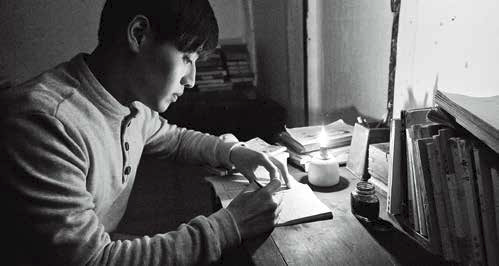

Scène de Dong-ju.Pour Lee Joon-ik, letournage en noir etblanc vise à donnerplus de simplicité etd’authenticité à cetteévocation de Yun Dongjuen s’inspirant desphotographies chèresà ce poète disparu troptôt.

Darcy PaquetAu vu de votre filmographie, vous semblez vousintéresser énormément à l’histoire. Quels sont les facteurs quiexpliquent plus particulièrement cet attrait pour le passé ?

Lee Joon-ik Quand j’étais enfant et adolescent, j’ai vu de nombreuxfilms produits à Hollywood et dans ma jeunesse, beaucoupde classiques du cinéma japonais. Dans les films européenscomme dans ceux de Hollywood, on apprend toujours quelquechose sur l’histoire de l’Europe. Quand je travaillais dans l’importationde films, je me suis rendu compte qu’en revanche, le publicétranger connaissait souvent très mal la Corée. Les gens saventtout de même quelque chose du Japon, de la Chine et de certainsévénements historiques concernant ces pays. Dans le cas de laCorée, c’est le peu d’occasions de découvrir ses produits culturelsqui explique le manque d’intérêt pour ce pays.

J’ai donc décidé deréaliser des films historiques pour pallier cette lacune et analyserles particularités qui différencient la Corée de la Chine ou du Japon.C’est tout à fait dans cet esprit que j’ai réalisé Once Upon a Timein a Battlefield (Hwangsanbeol) en 2003.

Les croisades de la chrétientésont bien connues, contrairement aux guerres dont parle cefilm et qui se sont déroulées au VIIe siècle entre les royaumes deSilla, Baekje et Goguryeo, et pourtant elles ont été d’une ampleurcomparable. Les conflits se sont étalés sur trente ans et ont mobiliséplus de 130 000 guerriers qui ont été transportés de Chine enbateau. Si je faisais ce film aujourd’hui, je pourrais certainement luidonner beaucoup plus d’envergure, mais à l’époque, nous avons faitle choix d’une comédie pour plaire davantage au public, ce qui nousa réussi.

Ce film était très marqué régionalement, à la fois sur le fond etpar son style d’humour, mais surtout par les s du dialecte,alors pour le prochain, j’ai décidé d’aborder des thèmes plusuniversels, comme je le fais dans Le roi et le clown. Si ce film s’inspired’une pièce de théâtre, il est aussi l’aboutissement de toute unerecherche que j’ai faite sur les différentes sortes de clowns. Il y a lePierrot de la commedia dell’arte, les bouffons du théâtre shakespearienou le personnage de Tarkovsky dans Andrei Rublev. Je mesuis beaucoup interrogé sur ce qui distinguait les clowns européensde ceux du royaume Joseon. En fin de compte, j’en ai conclu que lesseconds ne faisaient pas qu’exprimer les sentiments de leurs créateurs,car ils se faisaient la voix de tout un peuple. Ils disaient hautet fort ce qu’ils pensaient au risque de déplaire aux puissants de cemonde, roi y compris. J’avais sans cesse cette idée à l’esprit pendantle tournage et il semble que cette approche ait touché le publiccoréen, mais aussi étranger.

DPJe vous rejoins tout à fait sur l’idée que la culture coréennepossède des qualités propres qui diffèrent manifestement decelles du Japon ou de la Chine, mais, selon vous, à quoi tient cettespécificité ?

LJ Tout au long de son histoire, la Corée a subi les différentesinfluences qu’exerçaient ses voisins. Jusqu’au début du XIXe siècle,celle de la Chine a été considérable, après quoi le Japon a imposéla sienne, à partir des années 1900. Quand sont venues l’Indépendanceet la Guerre de Corée, les États-Unis ont eu à leur tour ungrand ascendant. La manière dont nous vivons aujourd’hui résultedonc en partie d’influences culturelles provenant de ces troisgrands empires. En outre, la création artistique est souvent l’de violentes émotions et, à ce titre, le peuple coréen en estl’illustration par la souffrance et la colère que lui ont infligées lesnombreuses épreuves qu’il a vécues dans sa douloureuse histoire.

Tandis que le cinéma américain, japonais ou chinois a adapté denombreux romans et d’autres types d’oeuvres littéraires, celui deCorée ne trouve qu’assez peu d’oeuvres de fiction à porter à l’écrandans la culture du pays. Il lui faut donc créer de toutes pièces desintrigues originales et ce faisant, il est amené à y exprimer les émotionsque les Coréens ont dû taire au cours de leur passé douloureux,tout en recourant à des procédés hollywoodiens sur le plantechnique, l’ensemble produisant un effetde nouveauté.

Un film en noir et blanc à petit budget

DPD’où vous est venue l’idée de Dongju: The Portrait of a Poet ?

LJ À la fin des années 1990, j’avais réaliséun film qui s’appelait The Anarchistset dont l’action se déroulait dans le Shanghaide l’époque coloniale, sur un scénariode Park Chan-wook. Lorsque je meais en vue de la mise en scène,j’ai beaucoup réfléchi à la manière dont jepouvais reconstituer des scènes de cetteépoque dans mon film. Finalement, celui-ci s’est avéré être unéchec et j’ai aussitôt entrepris d’autres projets.

En 2011, il se trouve que j’ai été invité à un festival de cinémaconsacré plus précisément aux films historiques, à Kyoto.J’y ai présenté mes films Pyeongyangseong (Héros des champsde bataille) et Gureumeul boseonan dal cheoreom (Lames sanglantes).J’ai aussi profité de cette occasion pour visiter l’UniversitéDoshisha, qui fut la dernière où étudia Yun Dong-ju.

Quelques années plus tard, à mon retour d’un atelier qu’avaitorganisé le syndicat des réalisateurs à Jecheon, j’ai eu la chance devoyager dans le train à côté de Shin Yeon-shick. Comme aujourd’huiencore, il faisait exclusivement des films d’auteur à petit budget,alors que les miens étaient destinés aux circuits de distributioncommerciale. Je lui ai confié mon intention de réaliser un filmsur Yun Dong-ju, tout en sachant qu’il répondrait difficilement auximpératifs d’un long métrage commercial. Étant donné le coûtprohibitif d’une reconstitution de la vie de l’époque, les bailleurs defonds ne s’engageraient pas s’ils pensaient que le film ne serait pasrentable. J’ai alors demandé à Shin Yeon-shick s’il était intéressépar la rédaction d’un scénario de film à petit budget. Comme cetteidée l’enthousiasmait, je lui ai fixé une enveloppe de 250 millions dewons [220 000 dollars] et il a alors proposé de concentrer l’intriguesur les relations qu’entretenait Yun Dong-ju avec son cousin SongMong-gyu. C’est ainsi que tout a commencé.

DPComment présenteriez-vous le poète Yun Dong-ju à unpublic étranger ?

LJ En fait, bien que ses oeuvres aient été traduites et éditées enplusieurs langues, il n’est pas très connu à l’étranger, alors j’imagineque rares doivent être ceux qui l’ont lu. C’est le cas d’une trèsgrande majorité de poètes coréens, exception faite peut-être de KoUn. L’oeuvre de Yun Dong-ju est importante en elle-même, mais savie et les circonstances de sa mort ne le sont pas moins.En dehors du continent asiatique, la colonisation de la Corée parle Japon est un aspect méconnu de l’histoire. À mes yeux, la mortdu poète Yun Dong-ju des suites des expériences médicales qu’il asubies dans la prison de Fukuoka représente pourtant un événementdont la portée historique concerne non seulement la Corée,mais aussi le monde entier. L’instigateur de ces expériences a étéShiro Ishii, le général et chirurgien qui avait créé, au sein de l’Arméede Kwantung, l’Unité 731 qui allait se livrer à une expérimentationhumaine sur 200 000 Chinois de Mandchourie. Il a aussi été àl’origine de celle qui a été réalisée à la prison de Fukuoka sur 1 800personnes, dont Yun Dong-ju et Song Mong-gyu. Alors qu’il auraitdû bien évidemment être traduit devant la justice pour crimes deguerre, au même titre que les nazis qui se livrèrent à de tellesexpériences, Shiro Ishii a mené une vie agréable jusqu’à sa mort àplus de quatre-vingt-dix ans. Mon film ne se limite pas à une biographie; il veut susciter une prise de conscience sur ce qui s’estpassé à une certaine époque.

DPLes personnages principaux, Yun Dong-ju et Song Monggyu,ont tous deux existé. Qu’avaient-ils de commun et en quoi différaient-ils ?

LJ Ils sont nés et morts au même endroit. Ils étaient cousins etamis intimes, mais aussi rivaux. Yun Dong-ju n’a pas composé sespoèmes dans l’isolement de sa chambre. Son écriture laisse transparaîtrel’influence psychologique et émotionnelle qu’exerçait sonentourage, mais elle porte avant tout la marque de son époque.Dès le moment où il est parti pour le Japon en compagnie de SongMong-gyu, c’est ce dernier qui a eu le plus d’ascendant sur lui dansla mesure où il en était plus proche que quiconque.Un poète s’exprime sur les souffrances liées à l’époque où il vit,mais il en est aussi que lui occasionnent ses relations d’amitié, unéventuel complexe d’infériorité ou ses conflits avec autrui, qui luirenvoient toujours l’image de l’autre.

« En dehors du continent asiatique, la colonisation de la Corée par le Japon est un aspect méconnude l’histoire. À mes yeux, la mort du poète Yun Dong-ju des suites des expériences médicales qu’ila subies dans la prison de Fukuoka représente pourtant un événement dont la portée historiqueconcerne non seulement la Corée, mais aussi le monde entier ».

Un regard sur la modernité

DPAujourd’hui, un certain nombre de films coréens traitentde l’époque coloniale. Par le passé, on aurait dit que les cinéastescherchaient à éviter ce thème et très peu de films qui l’évoquaientconnaissaient un succès commercial. Selon vous, qu’est-ce qui achangé dans ce domaine ?

LJ Il est vrai que cette époque était rarement évoquée au cinéma, et ce, parce que le pays se trouvait alors dans une situationdésespérée. Or, si le spectateur dépense de l’argent pour acheterune place de cinéma, c’est pour que le film le rende heureux, ceque ne peuvent faire ceux qui parlent de cette époque.

Quand la Corée traversait des temps difficiles et que les gensvivaient durement, les histoires qui parlaient de défaite ne plaisaientguère. Depuis, la situation du pays s’est considérablement amélioréeet les films peuvent désormais évoquer les échecs passés avecplus d’assurance. Assassination (assassinat), de Choi Dong-hoon,en est un bon exemple. Il situe son action à une époque sombrede l’histoire de Corée, tout en mettant l’accent sur la réussite individuelle,comme celle du personnage interprété par Jun Ji-hyunlorsqu’elle mène à bien sa mission. Je pense que cet aspect est àl’origine du succès de ce film à la suite duquel d’autres réalisateurspeuvent désormais s’engager dans ces trois décennies d’histoiresusceptibles de leur fournir bon nombre d’idées de sujets

DPÀ quoi travaillez-vous en ce moment ? Vous consacrez-vousà un nouveau projet ?

LJ Je suis sur deux ou trois scénarios différents, mais il est difficilede traiter des sujets que j’ai choisis, alors je m’attelle en cemoment à cette tâche. Aujourd’hui, le thème qui m’intéresse le plusest celui de la modernité coréenne. Aux États-Unis et au Japon,le passage à la vie moderne s’est fait assez simplement, mais leschoses sont plus complexes en Corée. S’agissant des liens quiunissent ces pays, on entend souvent dire que quand le Japon acolonisé la Corée, il lui a apporté la modernité, mais je ne pensepas que ce soit exact.

À mon avis, l’irruption de la modernité a résulté de la diffusionde la religion catholique dans le pays à la fin de l’époque de Joseon.Elle s’est traduite par l’apparition d’un mouvement dont le nom de« Seohak » signifie littéralement « études occidentales » et qui afait connaître au pays la pensée et la science de cette origine. Par lasuite, celui du « Donghak », c’est-à-dire des « études orientales »,en a pris le contre-pied et, profitant du conflit qui divisait le pays àce sujet, le Japon l’a colonisé d’autant plus facilement.

Je pense qu’un film retraçant l’histoire du Seohak et du Donghak,qui sont à l’origine de la perte de souveraineté de la Corée,permettrait de bien cerner ce qui fait le caractère distinctif de lamodernité coréenne, mais je pèche peut-être par ambition. Abordertoutes ces questions dans un même film n’est pas une minceaffaire !

Lee Joon-ik (troisièmeà partir de la gauche)s’entretenant avec lesacteurs pendant laréalisation de Dong-ju:The Portrait of a Poet.

Darcy Paquet Critique de cinéma