イ・ジュンイク(李濬益)映画監督は数々の記録を塗り替えたヒット作、《王の男(2005年)》にはじまり、近作の《思悼(サド)》までゆっくりとその成功の味を楽しんできたに違いない。しかし彼の映画に対する情熱は、そのような商業的な収益を遥かに越えていることは間違いない。監督は自らが語ろうとする物語に対して長い間苦悩し、それが韓国社会の文化論議にも大きく寄与してきた。

イ・ジュンイク監督は最近、低予算の独立映画《ドンジュ》で110万以上の観客を動員し、履歴に新たな1ページを加えた。彼は1993年のデビューから《ドンジュ》まで11本の映画を演出してきた。忠武路にある彼の事務所の壁に飾られた映画のポスター群が彼のプロフィールを示している。左から《思悼(サド、2015)》《ドンジュ(2016)》《王の男(2005)》《ラジオスター(2006)》《ソウォン/願い(2013)》

2016年初旬、イ・ジュンイク監督の映画《ドンジュ》が特別な成功をおさめた。韓国人が最も好きな詩人の一人、ユン・ドンジュ(尹東柱、1917~1945)を主人公にしたこの映画はわずか5億ウォンの予算の独立映画形式で作られたものの、評論家と大衆の双方から熱狂的に歓迎された。白黒で撮られたこの映画は韓国史の最も暗黒な時代に成人となったユン・ドンジュの姿を描いている。映画は日本の植民地時代末期に思想犯として日本で逮捕されたユン・ドンジュの悲劇的な死を冷徹に直視し、彼が残していった悲しくも美しい詩を映画の随所随所に散りばめて彼を偲んでいる。

映画を観た観客の口コミで人気が高まり、《ドンジュ》は低予算の独立映画としては異例の長期にわたり上映され、110万人以上の観客を集めた。映画は国際的にも今年の春にアメリカで封切られ、ニューヨークのアジア映画祭で上映された。また詩人のファンの多い日本でも今年の秋には劇的な封切りが予定されている。

これまで長い間、韓国映画産業の中心地だった忠武路にあるイ監督の事務所で彼と会った。

H歴史的なフィクションとハリウッドの技術

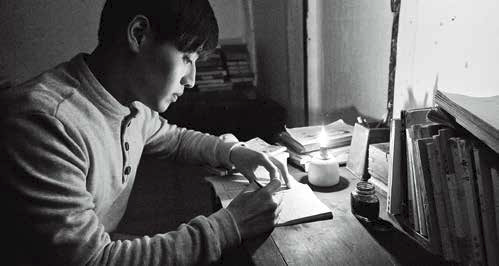

映画《ドンジュ》の一場面。イ・ジュンイク監督は「白黒写真を通してのみ見てきた詩人ユン・ドンジュのありのままの姿を、丁寧に描くために白黒の画面を選択した」と語った。

ダルシー:あなたの映画を見ると歴史に関心が深いように感じます。過去を背景とする映画に特別な関心をもっている理由がありますか?

イ: 私はハリウッド映画と日本の時代劇をたくさん見て育ちました。人々はヨーロッパ映画やハリウッド映画を通じてヨーロッパの歴史について学びます。ところが映画の輸入関連の仕事をしてみて、外国人は韓国についてほとんど何も知らないことを知りました。日本や中国に関すること、また両国の特定の歴史的な事実についてはよく知っています。しかし韓国については関心を触発するような文化商品を見たことがありませんでした。私が映画を作るようになった理由の一つがこのような部分を埋めるためでした。それで韓国が中国や日本と何が違うのかという質問を掘り下げていきたいと思いました。

それで2003年に《ファンサンボル(黄山伐)》を作りました。人々はヨーロッパの十字軍戦争についてはよく知っていますが、新羅、百済、高句麗の三国間でおこった7世紀のこの戦争も同じようなスケールでした。30年の戦争の間、13万の大軍が中国から戦争に参加するために船に乗り韓半島にやって来ました。今、またこの映画を作るなら、たぶん遥かにもっと大きなスケールで撮ることでしょう。もっともあの当時には若干、コミックに観客を楽しませることを目標として作り、それで良い興行成績を収めることもできました。

しかしながら映画のユーモアや内容は非常に地域的でした。方言を含めいろいろな側面でです。それでそれ以後はもっと普遍的なものを求めようと…それが《王の男》となりました。基本的な枠となる脚本はありましたが、私は韓国の道化師「グァンデ(広大)」という概念を調査するのに多くの時間を費やしました。イタリアの伝統的な仮面即興劇である《コンメディア・デッラルテ》にもピエロがいますし、シェイクスピアの作品やアンドレイ・タルコフスキーの映画《アンドレイ・ルブリョフ》にも道化師がでてきます。私はヨーロッパの道化師と朝鮮王朝時代のグァンデ間の違いについて考えるのに多くの時間を費やしました。結局、朝鮮時代のグァンデは単純に作家の考えを表現する手段や道具ではなく、大衆を代表する一つの方式なのだという結論に達しました。自分たちの観点を強く主張し、王様のような権力者とも緊張した関係を築いていたのです。このように概念的に理解をしてから映画を撮りました。その結果、韓国で成功しただけではなく海外の観客にもアピールしたようです。

ダルシー:韓国文化が日本や中国とは違う特徴を備えているというあなたの考えに私も同意します。そのような固有性はどこから来たものだと思いますか?

イ: 歴史的に韓国は隣国からさまざまな影響を受けてきました。19世紀の初めまでは中国が大きな影響を与え、1900年前後になると日本の影響が大きかったといえます。日本の植民地支配から解放され、韓国(朝鮮)戦争を経ると今度はアメリカが支配的な影響を与えるようになりました。この三つの帝国の文化的な影響が混ざりあっていると見ることができます。芸術的な創造者たちは通常、強い感情からほとんどのエネルギーを引き出す傾向があります。過ぎ去った歴史的な過去のせいで韓国人は内面に苦難と苦痛、怒りが常に泉のように溜まっています。

映画制作と関連してアメリカや日本、そして中国はよく文学や小説に素材を求めますが、韓国文化にはそのように借用できるような歴史的なフィクションが多くはありません。それで韓国の監督たちは直接オリジナルな物語を作り上げなければならないのです。それで辛く厳しかった過去に内在する感情をハリウッド映画の制作技術と組み合わせて作ったりしますが、そうすることで、また新しいものが生み出されるのです。

低予算の白黒映画

ダルシー:《 ドンジュ》を作ることになった契機は?

イ: 1990年代末に《アナキスト》という映画を制作しました。日本の植民地時代の上海を舞台にした映画です。台本はパク・チャヌク監督が書き、一緒に調査をしながら映画を準備する間、私はこの時代をどうやって巨大なスクリーンに再現できるか悩みました。結論としては映画は成功せずに、私は他のプロジェクトに移りました。

そして2011年に京都ヒストリカ国際映画祭に招かれました。私は《平壌城》と《雲を抜けた月のように》の二作を出品しました。そこにいる間、ユン・ドンジュが最後に過ごした同志社大学を訪れる計画をたてました。彼のために建てられた詩碑を見るために行き、チョン・ジヨン(鄭芝溶)の詩「鴨川」に出てくる橋も渡りました。

2年後に忠清北道堤川で開かれた監督組合のワークショップに参加し、その帰路、汽車の中で偶然、シン・ヨンシク監督の隣に座りました。彼は低予算の独立映画の専門家で、私は商業映画だけを作っていました。私は彼にユン・ドンジュについての映画を作りたいのだが、でも商業映画として作ることは無理だろうと話しました。時代的な背景を再現するためには多くの資金がかかり投資者は収益がなければ財政支援をしてくれないからです。私は彼に低予算で撮ることのできる脚本を書いてくれないだろうかとたずねました。彼は私のアイデアに熱狂し、私はおよそ2億5千万ウォン程度の予算を目標にしてくれと言いました。そしてユン・ドンジュと彼の従兄弟のソン・モンギュ(宋夢奎)を中心にしたドラマを提案しました。そうやって始まったのです。

ダルシー: 詩人についてよく知らない外国人にユン・ドンジュをどのように紹介しますか?

イ: 彼の作品はいくつもの言語で翻訳され出版されていますが、国際的には有名ではなく彼の詩に接した人も多くはないでしょう、一般的に海外によく知られた韓国の詩人は多くはありません。コ・ウン(高銀)氏ぐらいでしょうか。ユン・ドンジュの詩はそれ自体が非常に貴重ですが、彼の人生と死も記憶すべきものです。韓国が日本の植民地だったという事実はアジアの外の世界ではあまりよく知られていません。しかし福岡の刑務所で生体実験の対象となってその生涯を終えたユン・ドンジュの死は韓国史だけでなく世界史の一部として理解されるべきだと思います。生体実験を主導した石井四郎という軍医の中将がいて、彼は関東軍731部隊を作り満州で20万人に生体実験を行いました。福岡刑務所でユン・ドンジュとソン・モンギュを含めて1800人の受刑者に行った生体実験にも責任があります。ナチの生体実験の責任者に行ったように石井四郎も戦争犯罪者として当然裁判を受けるべきであり、それは明白なことですが、彼は処罰を受けずに安楽に暮らし亡くなっています。この映画は単純に一人の詩人に対する映画ではなく、特定の時代の歴史的な良心に関する話です。

ダルシー:この映画の二人の主人公の実際のモデルとなっているユン・ドンジュとソン・モンギュはどんな共通点がありますか?そしてどのような点が違いますか?

イ: 二人は同じところで生まれ、同じころその生涯を閉じます。二人は従兄弟であり、仲の良い友人であり、ライバルでもありました。ユン・ドンジュの詩は単純に部屋の中に座って作られたのではありません。また彼の表現からは、心理的や感情的に彼に決定的な影響を与えた人たちとその影響がどんなものだったかを感じることができます。何よりも彼が生きた歴史的な時代がその作品に最も大きな影響を与えました。しかし故郷を離れてからの人生の中で彼の作品に最も大きな影響を与えたのは親しい友人でもあったソン・モンギュです。

詩人は特定の時代の苦痛を表現しています。その苦痛は彼らの友情にも反映しています。劣等感や対立的な感情を通じて、またそれぞれ相手の鏡となる時にもそうでした。

「韓国が日本の植民地だったという事実はアジアの外の世界ではあまりよく知られていません。しかし福岡の刑務所で生体実験の対象となってその生涯を終えたユン・ドンジュの死は韓国史だけでなく世界史の一部として理解されるべきだと思います」

近代を振り返り

ダルシー:最近は日本の植民地時代を背景にした映画がたくさん作られています。これまでは監督たちが意識的にその時代を避け、商業的に成功を収めた映画も非常に少なかったと思います。当時と今では何が変ったのでしょう?

イ: その通りです。昔は監督たちはほとんどが日本の植民地時代は無視しました。理由は絶望の時代だったからです。観客が金を出して映画館に行くのは一種の勝利感を体験したいと思うからです。しかし植民地時代を背景にした映画ではそういう期待を充足させることは難しかったのです。

過酷な時代を経た人々が片意地な人生を生きた時代に破綻についての物語は歓迎されませんでした。しかし韓国はその間、経済的にも大きく発展し、いまや我々の過去の歴史の中の破綻の時代に対しても自信をもって話せるようになりました。良い例がチェ・ドンフン監督の《暗殺》です。この映画は歴史の暗い時期を背景にしていますが、チョン・ジヒョン(全智賢)演じるヒロインが己のミッションに成功したことに見られるように個人的な勝利を強調しているのです。そのような点が映画を成功させ、そのような面から韓国映画の制作者たちに日本の植民地時代の物語を映画にする可能性を新たに開いてくれたと思います。

ダルシー:現在、どんな作業をしていますか?次回作は?

イ: 脚本を2、3本、作業中ですが、扱いにくいテーマを選んだため作業はなかなか進んでいません。私が一番作りたいのは韓国の近代という主題を探索する映画です。アメリカや日本の場合、近代の始まりは非常に簡単に成し遂げられています。しかし韓国は非常に複雑です。世界史的な観点から普通、日本は韓国を植民地化しながら近代をもたらしたと説明しています。しかし私はそういう観点には問題があると思います。

個人的には近代の始まりは朝鮮時代末期、カトリックとの出会いだと考えます。それにより西欧の思想と科学を韓国社会に紹介する西学運動が触発されました。結局、それはこれに立ち向かった東学により均衡をとるようになります。いろいろな面でこの二つの運動間の衝突が日本の植民地支配を招いたのだと思います。

韓国の自主権喪失をもたらした西学と東学の成長を探索する映画を通じて韓国近代化の本質について興味深い視覚を示すことができると考えます。しかしこれらを一本の映画で表現するにはあまりにも大きな作業なので、私が欲張りすぎているのではないかとも思います。

イ・ジュンイク監督(左から3番目)が《ドンジュ》撮影中の俳優たちと談笑している。