Kim Il Sungs Kinder (Kim Il Sung’s children), ein Dokumentarfilm, dessen Fertigstellung 16 Jahre beanspruchte, bringt eine vergessene Seite des Koreakrieges ans Licht: die Geschichte Tausender nordkoreanischer Kriegswaisen, die zu Bildungs- und Erziehungszwecken nach Osteuropa geschickt wurden.

1952, auf dem Höhepunkt des kriegerischen Auseinandersetzungn zwischen den beiden Koreas, erreichte ein Sonderzug voller Kinder die rumänische Kleinstadt Siret, wo sie herzlich empfangen wurden. Aufgeregt steckten sie die Köpfe aus den Fenstern und winkten. Bei diesen um die zehn Jahre alten Kindern, die mit der Transsibirischen Eisenbahn vom östlichen Ende des eurasischen Festlandes gekommen waren, handelte es sich um Kriegswaisen aus Nordkorea. Rund 5.000 Kinder sollen in fünf osteuropäische Länder (Rumänien, Polen, die Tschechoslowakei, Ungarn und Bulgarien) verschickt worden sein, um dort als Pflegekinder „kommissionierte Bildung“ zu erhalten.

Im Zuge des Koreakrieges verloren mehr als 100.000 Kinder auf der Koreanischen Halbinsel ihre Eltern. Während weithin bekannt ist, dass südkoreanische Kriegswaisen in die USA oder nach Europa vermittelt wurden, wissen nur wenige, dass nordkoreanische Waisenkinder nach Osteuropa geschickt wurden.

Der 2020 herausgebrachte Film Kim Il sungs Kinder beleuchtet die Schicksale dieser nordkoreanischen Kriegswaisen, die zu „Bildungszwecken“ nach Osteuropa geschickt wurden. Die Dokumentation ist das Ergebnis von Fleiß und Ausdauer des Filmregisseurs Kim Deog-Young (geb. 1965), der seit 2004 nicht nur über 50 Mal zwischen Osteuropa und Korea hin- und herreiste, sondern auch die Kosten aus der eigenen Tasche bezahlte.

Nachdem der Regisseur durch seinen Berufskollegen Park Chan-wook von den unfassbaren Geschichten der Waisenkinder gehört hatte, beschloss er, nach Rumänien zu gehen.

„Ich erfuhr von der Geschichte einer rumänischen Großmutter, die über 40 Jahre auf die Rückkehr ihres norkoreanischen Ehemanns wartete. In dem Moment wurde ich erstmals auf die Frage der nordkoreanischen Kriegswaisen aufmerksam.“

Ein Ehepaar

Ein nordkoreanisches Kind beim Beantworten einer Frage in einer Grundschule in Budapest, Ungarn, in den 1950er Jahren. Foto mit freundlicher Genehmigung von Kim Deog-Young.

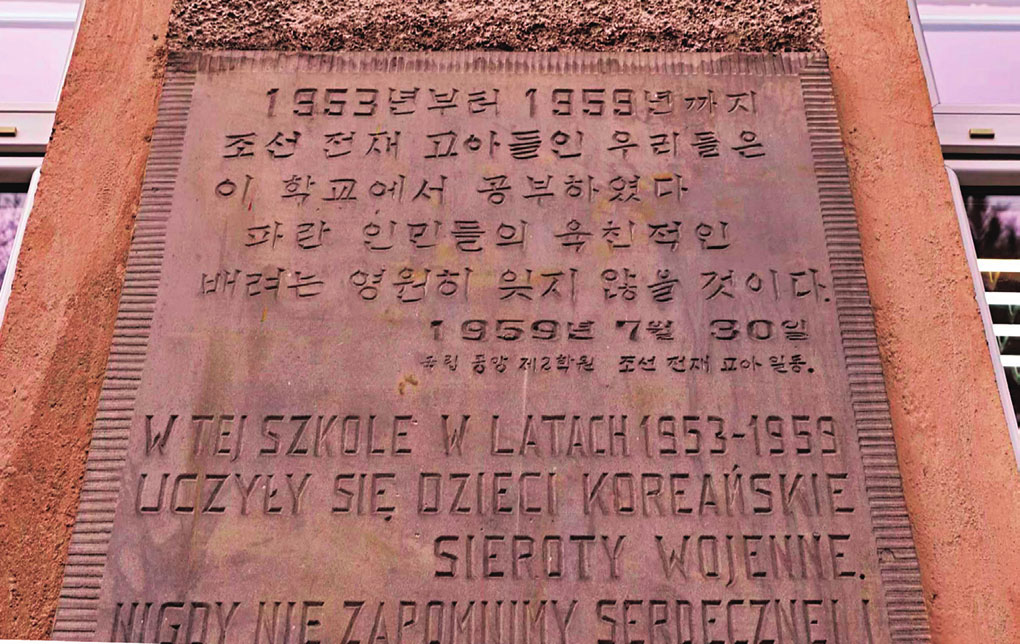

Aus der Inschrift auf der Gedenktafel vor der Zentralen Nationalschule Ⅱ im polnischen Plakowice geht hervor, das dort von 1953 bis 1959 nordkoreanische Kriegswaisen lernten.

Die 18-jährige Georgeta Mircioiu, die gerade ihre Lehramtsausbildung abgeschlossen hatte, trat 1952 ihre erste Stelle als Kunstlehrerin an, und zwar an einer nordkoreanischen Grundschuleinrichtung in Siret, etwa 100 km von der rumänischen Hauptstadt Bukarest entfernt. Dort lernte sie Cho Jung-ho kennen, einen jungen, damals 26-jährigen Lehrer, der als Betreuer der nordkoreanischen Waisenkinder entsandt worden war. Die beiden, die ihre Liebesbeziehung geheim gehalten hatten, heirateten 1957 mit Genehmigung ihrer jeweiligen Staaten. Als Nordkorea die Waisenkinder zwei Jahre später plötzlich wieder zurückbeorderte, ging Georgeta 1959 mit ihrem Mann und ihrer zweijährigen Tochter nach Pjöngjang. Cho wurde jedoch schon kurz darauf im Zuge einer politischen Säuberungsaktion in ein abgelegenes Kohlebergwerk verbannt.

Als dann Anfang der 1960er Jahre die nordkoreanische Staatsideologie Juche (Juche: Selbständigkeit) festen Fuß gefasst hatte, begannen Kampagnen zur Ächtung von Ausländern, in deren Zuge selbst die Ehepartner nordkoreanischer Staatsbürger ausgewiesen wurden. Mircioiu und ihre Tochter mussten 1962 nach Rumänien zurückkehren. Als dann ab 1967 jegliche Einreise verweigert wurde, brach der Kontakt zu Ehemann und Vater gänzlich ab. Seitdem hat die heute 87-Jährige unzählige Bittgesuche an die nordkoreanischen Behörden gerichtet und darum gefleht, sie wenigstens wissen zu lassen, ob ihr Mann noch lebt. Aber alles, was sie seit 1983 von den nordkoreanischen Behörden an Informationen erhielt, ist nur die knappe Antwort „vermisst“. Selbst heute noch schreibt sie von Bukarest aus, wo sie mit ihrer inzwischen 61-jährigen Tochter lebt, in sehnsüchtiger Erwartung einer Antwort Bittgesuche an internationale Organisationen.

Sie trägt immer noch ihren goldenen Ehering mit der Gravur „Jung-ho 1957“. Um ihre Liebe zu bewahren, begann sie Koreanisch zu lernen und hat sogar ein Wörterbuch Rumänisch-Koreanisch (130.000 S tichwörter) und ein Wörterbuch Koreanisch-Rumänisch (160.000 Stichwörter) verfasst. Die herzzerreißende Geschichte der beiden wurde von Regisseur Kim Deog-Young verfilmt und 2004 auf KBS TV als Sondersendung unter dem Titel Mircioiu, mein Mann heißt Cho Jung-ho am Jahrestag des Ausbruchs des Koreakrieges ausgestrahlt.

Während Kim in fünf osteuropäischen Ländern den Spuren der Waisenkinder folgte, stieß er im rumänischen Filmarchiv wie durch ein Wunder auf eine viereinhalbminütige Videoaufnahme, die nordkoreanische Kinder beim Aussteigen aus der Transsibirischen Eisenbahn zeigt. Als die inzwischen alte Dame den Film sah, erinnerte sie sich mit Tränen in den Augen genau an den Namen jedes einzelnen Kindes.

In dem Moment dachte Kim: „Über diesen Teil der Geschichte darf man nicht einfach hinwegsehen“. Er ließ keine Mittel und Wege unversucht. Doch so sehr er sich auch bemühte, war es alles andere als leicht, überhaupt irgendwelche Unterlagen, Fotos oder Filmaufnahmen zu Nordkorea aus der Zeit vor einem halben Jahrhundert zu finden. Auch an mündliche Berichte war nur schwer zu kommen, da die meisten Zeitzeugen mittlerweile verstorben waren. Kim machte sich daher selbst zum Recherchieren nach Osteuropa auf und durchkämmte in der Hoffnung auf Zufallsfunde alle möglichen Dokumentenarchive, Schulen und Wohnheime.

Schließlich gelang es ihm, Personen ausfindig zu machen, die ihre Kindheit mit den nordkoreanischen Kindern verbracht hatten – darunter Historiker und Journalisten – und hielt ihre Erinnerungen fest. Kim geht mittlerweile davon aus, dass über 10.000 nordkoreanische Waisenkinder nach Osteuropa geschickt wurden, wenigstens doppelt so viele, wie in den offiziellen Unterlagen ausgewiesen.

Zurückbeorderung und Abschied

Kim Il Sungs Kinder enthält eine lebendige Schwarzweiß-Aufnahme von nordkoreanischen Kindern, die zusammen mit einheimischen Altersgenossen lernen und spielen. Szenen aus ihrem Gruppenleben sind ebenfalls enthalten, darunter auch eine Szene, in der die Kinder nach dem Aufstehen pünktlich um 6.30 Uhr der nordkoreanischen Nationalflagge mit dem Konterfeit des Großen Führers ihren Gruß entbieten und dazu das Lied von General Kim Il Sung singen.

Selbst heute noch, mehr als sechzig Jahre später, können ihre rumänischen und bulgarischen Klassenkameraden das Lied, das mit den Worten „Rot floss das Blut, Blut floss herab vom Berge Jangbaek (Baekdu) ...“ beginnt, auf Koreanisch singen. In Nordkorea ist die Hymne nach wie vor so wichtig, dass sie zu Beginn jeder bedeutenderen Veranstaltung gesungen wird. Zeitzeugnissen zufolge soll der Alltag der Kinder jedoch nicht nur aus Zucht und Ordnung bestanden haben.

„Damals haben wir zusammen Fußball oder Volleyball auf den Hügeln und so gespielt. Wir waren wie Brüder“, erzählt der Bulgare Veselin Kolev. Die nordkoreanischen Kinder hätten die Lehrer „Mama“ und „Papa“ genannt. Dianka Ivanova, eine der Lehrerinnen, zeigt ein verblasstes Foto. Sie kann sich noch an die Namen erinnern: „Das hier ist Cha Gi-sun, der mir immer hinterher gelaufen ist.“

Kim erfuhr, dass einige der aus dem Wohnheim geflüchteten Kinder sich irgendwo in der Nähe niederließen, Einheimische heirateten und z. B. vom Taxifahren lebten. Er versuchte, sie aufzuspüren, jedoch ohne Erfolg. Das „Pflege“-Bildungsprogramm soll die Sowjetunion, unter deren Einfluss die osteuropäischen Länder damals standen, entworfen haben. Es war Teil der Propaganda zur Demonstration der Überlegenheit des kommunistischen Systems. Regisseur Kim vermutet, dass Nordkorea damit einverstanden war, weil es sich erhoffte, dass Kinder, die in den technisch und kulturell weiterentwickelteren osteuropäischen Ländern ausgebildet wurden, einmal nützlich beim Aufbau des Landes sein könnten.

Die nordkoreanischen Kinder, die sich langsam an das Leben in der Fremde gewöhnten, wurden jedoch 1956 plötzlich nach Nordkorea zurückbeordert und mussten von ihren Freunden und Lehrern Abschied nehmen. Sie wurden von 1956 bis 1959 nacheinander zurückgeholt. Grund dafür war, dass in den osteuropäischen Staaten wie z. B. der Volksrepublik Ungarn der Wind der Freiheit und damit auch der Auflehnung gegen die Sowjetunion zu wehen begonnen hatte. Zudem ereignete sich 1956 während Kim Il Sungs Bulgarienbesuch in Nordkorea der sog. „Fraktionsvorfall vom August“, ein gescheiterter Versuch, den nordkoreanischen Machthaber zu stürzen. Und in Polen wurden zwei nordkoreanische Waisenkinder bei der Flucht nach Österreich ergriffen.

Vor ihrer Rückreise nach Nordkorea hinterließen einige Kinder Spuren an den Orten, an denen sie gelebt hatten. In den Wäldern in der Nähe ihrer ehemaligen Schulen stehen Obelisken oder Stelen, auf denen ihre Namen eingeritzt sind.

Regisseur Kim Deog-Young hofft, dass sein Dokumentarfilm Kim Il Sungs Kinder dazu beiträgt, Menschen in aller Welt ein besseres Verständnis der nordkoreanischen Gesellschaft zu vermitteln.

Georgeta Mircioiu, eine Rumänin, die Bildende Kunst an der Schule des Koreanischen Volkes unterrichtete, mit ihrem nordkoreanischen Ehemann Cho Jung-ho. Cho beaufsichtigte und unterrichtete die Kinder an dieser Schule.

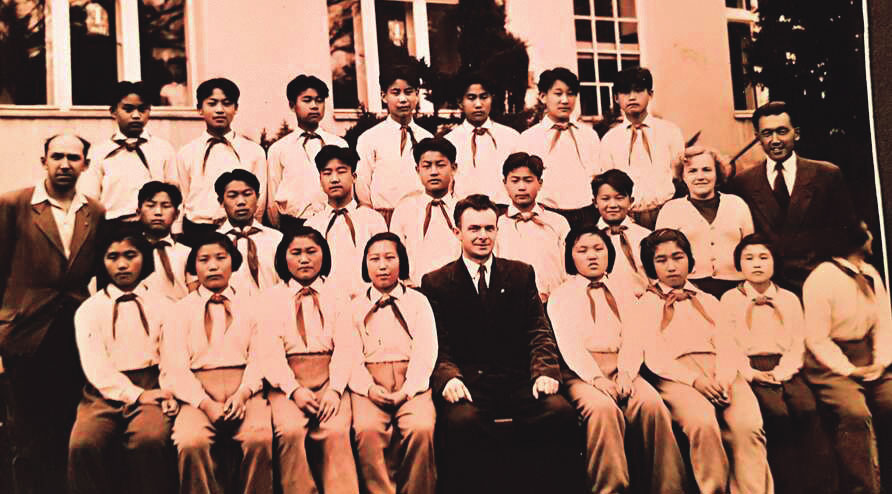

Die Osteuropäer erinnern sich immer noch gut an ihre nordkoreanischen Klassenkameraden, mit denen sie vor über 60 Jahren zusammen lernten und spielten.

Objektive Informationen

Ein Gruppenfoto von Kindern und Lehrern, das in den 1950er Jahren an der Kim Il Sung Schule in der Tschechoslowakei aufgenommen wurde.

„In ihren Briefen an ihre Freunde und Lehrer schrieben die nach Nordkorea zurückgekehrten Kinder, dass, sobald der Zug die Grenze überquert hatte, an jeder Station jeweils zwei oder drei von ihnen aussteigen mussten. Die nordkoreanische Führung fürchtete offenbar, dass diese Kinder mit mehreren Jahren Auslandserfahrung sich zusammentun und in Gruppen aktiv werden könnten“, so Regisseur Kim.

Innerhalb von weniger als drei Jahren kam der Briefverkehr aufgrund der Zensurmaßnahmen allmählich zum Erliegen, 1961 wurde er ganz eingestellt. In einem der letzten Briefe schreibt ein Kind: „Ich wünschte, ich hätte Kleider zum Anziehen. Bitte schick mit Hefte, damit ich etwas habe, auf das ich schreiben kann.“ Und am Schluss jedes Briefes stand: „Mama, ich vermisse dich.“

Vor ihrer Rückreise nach Nordkorea hinterließen einige Kinder Spuren an den Orten, an denen sie gelebt hatten. In den Wäldern in der Nähe ihrer ehemaligen Schulen stehen Obelisken oder Stelen, auf denen ihre Namen eingeritzt sind. Auf einer Gedenktafel vor der Zentralen Nationalschule Ⅱ im polnischen Plakowice ist zu lesen: „Wir, Waisen des Koreakrieges, haben von 1953 bis 1959 an dieser Schule gelernt“. Die Namen der Kinder sind auf Koreanisch und Polnisch eingraviert. Auf einem mittelalterlichen Obelisken in der Nähe des tschechischen Dorfes Valecˇ (dt. Waltsch) sind zwei Namen ganz deutlich zu sehen. Kim sagt: „Dass die Kinder heimlich auf den etwa zehn Meter hohen Obelisken kletterten, um ihre Namen in den harten Stein zu gravieren, ist beredter Beweis für die Verzweiflung, die so kurz vor dem Abschied empfunden haben“.

Der Regisseur sagt, er habe bei der Produktion des Films besonders darauf geachtet, jegliche ideologische Färbung oder politische Position außen vor zu lassen, weshalb er sich nicht aufs Hörensagen verließ, sondern zur Vermeidung etwaiger Kontroversen um die Sicherstellung möglichst vieler objektiver Informationen bemüht war. Das Ergebnis wurde zwar rechtzeitig zum 70. Jahrestag des Ausbruchs des Koreakrieges veröffentlicht, aber der COVID-19-Lockdown schmälerte die Chancen auf einen Box-Office-Hit. Doch dank eines koreanisch-amerikanischen Unterstützers wurde es möglich, per Netflix ein breites Publikum in rund 130 Ländern zu erreichen. Trotz der eher lauwarmen Reaktionen in Korea schaffte der Film es in die offizielle Auswahl von 13 internationalen Filmfestivals – darunter das New York Film Festival, das Nice International Film Festival und das Polish International Film Festival – und zog so die Aufmerksamkeit der Welt auf sich.