Le film documentaire Les enfants de Kim Il Sung, dont la réalisation a exigé seize années de travail, se propose de tirer de l’oubli un fait particulier survenu pendant la guerre de Corée, à savoir l’envoi de milliers d’orphelins nord-coréens dans des pays d’Europe de l’Est alors communistes pour y recevoir une instruction.

En cette année 1952 où faisait rage la guerre de Corée, des orphelins nord-coréens traversèrent l’Asie par milliers à bord du Transsibérien qui les emmenait en Europe. Au terme d’un périple de plusieurs jours, les petits passagers parvenaient en gare de Siret, une petite ville de Roumanie, où, impatients de descendre, ils mettaient la tête à la fenêtre et saluaient gaiement en agitant la main.

Trois années d’un conflit meurtrier allaient laisser plus de 100 000 enfants orphelins et si, en Corée du Sud, nul n’ignore que nombre d’entre eux furent adoptés par des citoyens des États-Unis ou d’Europe, le mystère a longtemps plané sur le sort que connurent ceux de Corée du Nord. À l’affiche depuis le mois de juin dernier, le film documentaire Les enfants de Kim Il Sung lève le voile sur l’histoire de ces orphelins de guerre qu’accueillirent les pays du bloc de l’Est dans le cadre de programmes d’aide organisés par l’Union Soviétique.

On estime à près de cinq mille le nombre de petits Nord-Coréens auxquels fut dispensée une instruction en Bulgarie, Tchécoslovaquie, Hongrie, Pologne ou Roumanie et c’est pour découvrir leur histoire que le documentariste Kim Deog-young a sillonné l’Europe de l’Est en y effectuant une cinquantaine de voyages qui se sont étalés sur seize années à partir de 2004. Dans cette longue quête, tout commence par l’histoire d’amour que lui conte le cinéaste et ami Park Chan-wook au sujet d’une dame roumaine qui se battit quarante années durant pour recevoir des nouvelles de son mari nord-coréen rapatrié à Pyongyang.

« Jusque-là, j’ignorais tout des orphelins de guerre nord-coréens », avoue Kim Deog-young.

L’union de deux enseignants

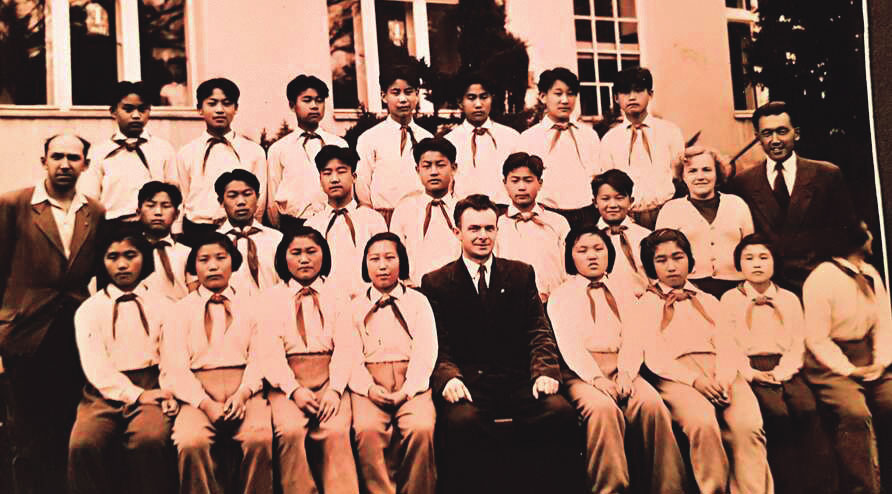

Élève nord-coréen d’une école primaire de Budapest dans les années 1950. Avec l’aimable autorisation de KIM Deog-young

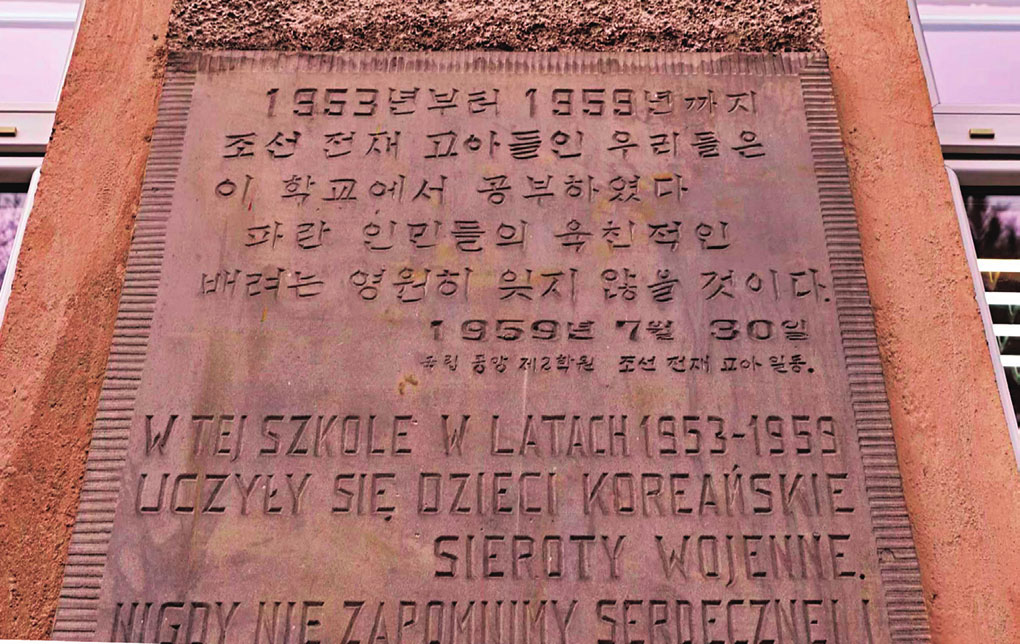

Cette inscription figurant sur une plaque commémorative découverte à l’école centrale nationale n°2 de Plakowice révèle que des orphelins de guerre nord-coréens y étudièrent de 1953 à 1959.

Nous sommes en 1952 et, à l’âge de dix-huit ans, la jeune Georgeta Mircioiu vient d’achever ses études à l’Institut de formation des maîtres. Elle se voit alors nommer à son tout premier poste, celui de professeur de dessin à l’École populaire nord-coréenne de Siret, un établissement d’enseignement primaire nord-coréen situé à une centaine de kilomètres de Bucarest. Ses effectifs se composent d’orphelins de guerre nord-coréens dont l’encadrement est confié à leur concitoyen de vingt-six ans, Cho Jung-ho. Une idylle naîtra rapidement entre les deux enseignants, qui s’uniront en 1957 après avoir obtenu les autorisations nécessaires de leurs gouvernements respectifs.

C’est alors qu’intervient, deux ans plus tard, la soudaine décision du régime nord-coréen de rapatrier l’ensemble de ses jeunes ressortissants, Cho Jung-ho repartant de ce fait pour Pyongyang en compagnie de sa femme et de leur fille de deux ans. Peu après leur arrivée, lors d’une purge, il sera malheureusement arrêté et condamné aux travaux forcés dans une lointaine mine de charbon. Livrée à elle-même, Georgeta Mircioiu connaîtra dès lors une existence difficile aux côtés de sa petite fille qui souffre en outre d’une carence de calcium.

Au nom de l’un des fondements de son idéologie officielle, le principe dit du juche, c’est-à-dire de l’autosuffisance, la Corée du Nord va alors entreprendre une campagne d’expulsions qui concernera jusqu’aux conjoints étrangers de ses citoyens. En 1962, Georgeta Mircioiu, en compagnie de sa fille, se voit donc contrainte de regagner la Roumanie, d’où toutes deux n’auront plus la possibilité de sortir pour se rendre en Corée du Nord. Ses derniers contacts avec son époux datent de 1967, mais, à près de quatre-vingt-dix ans, elle s’évertue aujourd’hui encore à solliciter des autorités nord-coréennes qu’elles lui fassent savoir si son conjoint est toujours en vie. Pour seule réponse, un message laconique lui est parvenu de Pyongyang en 1983, l’informant que l’homme avait été « porté disparu ». Résidant à Bucarest avec sa fille aujourd’hui âgée de soixante et un ans, Georgeta Mircioiu écrit inlassablement à des organisations internationales dans l’espoir d’obtenir des informations sur son cher mari.

Elle porte toujours l’alliance en or sur laquelle est gravé « Jungho 1957 » et a appris le coréen pour perpétuer le souvenir de la vie commune et entretenir la flamme de l’amour conjugal. Ces études l’ont conduite à rédiger deux dictionnaires, l’un de roumain en coréen totalisant 130 000 entrées, et l’autre, en sens inverse, en comportant 160 000. En 2004, le documentariste Kim Deog-young évoquait déjà le tragique destin de ce couple dans le film intitulé Mircioiu : mon mari est Cho Jung-ho qu’allait diffuser la chaîne de télévision KBS dans le cadre d’une série d’émissions consacrées à l’anniversaire de la guerre de Corée.

Le cinéaste poursuivait par ailleurs ses recherches sur les orphelins de guerre nord-coréens dans les cinq pays d’Europe de l’Est qui les avaient accueillis et, en consultant les archives cinématographiques roumaines, il allait tomber sur un film de quatre minutes et trente secondes montrant ces enfants à leur descente du Transsibérien. À la vue de ces images, l’ancienne maîtresse d’école, les larmes aux yeux, énoncera sans hésiter les noms de chacun d’entre eux.

Dès ce moment, Kim Deog-young a acquis la conviction qu’il lui incombait d’œuvrer au nom du devoir de mémoire. Pour ce faire, il a entrepris de retracer l’histoire de ces jeunes Nord-Coréens arrivés dans les pays de l’Est au début des années 1950, ce en quoi il n’a pas eu la tâche facile, car il lui a fallu retrouver les documents d’archives, écoles et dortoirs qui témoignaient de leur présence, outre que les fonctionnaires en activité à l’époque étaient pour la plupart décédés, tandis que d’autres demeuraient introuvables. Le cinéaste allait toutefois parvenir à rencontrer des personnes qui avaient côtoyé les petits Nord-Coréens dans leur enfance et consigner les souvenirs qu’elles lui relataient. À l’issue de ses travaux, Kim Deog-young a estimé à plus de dix mille le nombre d’orphelins de guerre nord-coréens qui partirent pour les pays de l’Est, soit au moins le double du chiffre figurant dans les archives diplomatiques.

Une brutale séparation

Dans l’une de ses scènes filmées en noir et blanc, Les enfants de Kim Il Sung montre des petits Nord-Coréens occupés à étudier ou à jouer avec des enfants de leur pays d’accueil, ainsi que d’autres moments d’une vie en collectivité qui exigeait tous les matins, après un lever à 6 h 30, de saluer le drapeau nord-coréen à l’effigie du dirigeant Kim Il-sung en entonnant L’hymne au général Kim Il-sung.

Plus de cinquante ans après, leurs anciens camarades de classe roumains ou bulgares savent encore ce chant qui commence par ces mots : « Chaque colline du mont Paektu est gorgée de sang… » et qui précède aujourd’hui encore la célébration de toutes les grandes manifestations nationales.

« À l’époque, nous jouions ensemble au football et au volley sur une colline. Nous étions comme des frères », se souvient le Bulgare Veselin Kolev, et d’ajouter que les enfants nord-coréens appelaient leur maître ou maîtresse d’école « papa » ou « maman ».

L’une d’elles, dénommée Dianka Ivanova, a conservé une vieille photo où elle montre du doigt l’un de ces enfants : « Ici, c’est Cha Ki-sun, qui m’aimait beaucoup ».

Au cours de ses recherches, Kim Deog-young apprendra que certains s’enfuyaient parfois de leur dortoir et s’établissaient dans les régions avoisinantes, où ils prenaient pour épouses des femmes du pays et travaillaient comme chauffeurs de taxi, mais, en dépit de ses efforts, il n’a pu retrouver leur trace. Selon toute vraisemblance, le programme d’aide à l’éducation dont bénéficiaient les orphelins de guerre devait résulter d’une initiative soviétique, car ce pays exerçait une grande emprise sur les États satellites du bloc de l’Est. Il s’inscrivait dans le cadre d’une opération de propagande visant à démontrer la soi-disant supériorité de son régime communiste et à fustiger les effets supposément néfastes de l’intervention américaine dans le conflit coréen. Kim Deog-young en conclut que la Corée du Nord a accepté l’offre qui lui était faite en se disant que des enfants bénéficiant d’une instruction dans des pays plus évolués sur les plans technique et culturel pourraient apporter une aide précieuse à la construction de la nation nord-coréenne.

En 1956, alors qu’ils s’étaient adaptés à leur nouveau cadre de vie, les jeunes Nord-Coréens allaient être séparés de leurs amis et enseignants par un concours de circonstances qui avait incité le régime à ordonner leur rapatriement : il s’agissait, en l’espèce, de la montée des dissidences à l’encontre de l’Union Soviétique dans les pays de l’Est, de l’« incident factieux d’août » survenu cette même année en Corée du Nord, à savoir la tentative avortée de renverser Kim Il-sung à la faveur de l’un de ses voyages en Bulgarie, et de l’arrestation de deux orphelins nord-coréens fuyant la Pologne pour gagner l’Autriche. C’est ainsi que les orphelins de guerre nord-coréens durent subitement dire adieu à leurs maîtres et petits camarades pour revenir dans leur pays natal, un retour qui s’opéra progressivement entre les années 1956 et 1959.

Kim Deog-young a réalisé le documentaire intitulé Les enfants de Kim Il Sung dans l’espoir de faire mieux connaître la Corée du Nord au public international.

La Roumaine Georgeta Mircioiu, ancienne professeure d’art d’une école populaire nord-coréenne, se tient aux côtés de son mari Cho Jung-ho, un enseignant qui encadrait les orphelins dans ce même établissement.

D’anciens écoliers d’Europe de l’Est se souviennent encore très bien de ces petits camarades de classe nord-coréens avec lesquels ils étudièrent et s’amusèrent voilà plus de soixante ans.

Un point de vue objectif

Dans les courriers qu’ils leur adressèrent à leur retour en Corée du Nord, tous racontent qu’une fois entrés sur le territoire, des fonctionnaires les firent descendre à des gares différentes par groupes de deux ou trois personnes. Ce faisant, le pouvoir cherchait à les isoler les uns des autres pour éviter qu’ils n’entreprennent des activités collectives du fait des liens qu’avaient créés des années de vie à l’étranger.

Cette correspondance allait se tarir moins de trois ans plus tard du fait de la censure implacable exercée par l’État nord-coréen, mais dans l’une de ses dernières lettres, un orphelin de guerre écrivit ce qui suit : « J’ai besoin de vêtements. Veuillez m’envoyer aussi des cahiers pour écrire ». Invariablement, leurs missives s’achevaient par les mots : « Maman, vous me manquez » à l’intention de leurs maîtresses d’école.

Les enfants qui rentraient au pays voulurent laisser des traces de leur présence en gravant leur nom sur des stèles ou obélisques qui se dressent aujourd’hui encore dans la forêt, non loin de leur école d’alors. En Pologne, l’inscription suivante figure sur une plaque commémorative apposée sur un mur de l’école centrale nationale n°2 de Plakowice : « Nous, orphelins de la guerre de Corée, avons étudié dans cette école de 1953 à 1959 », suivie de tous les noms des enfants en coréen et en polonais.

Non loin du village tchèque de Valeci, c’est sur un obélisque datant du Moyen Âge que sont gravés deux autres noms coréens. « À la vue de ces seuls noms, j’ai saisi toute la détresse de ces enfants contraints de repartir : elle était telle qu’ils sont allés jusqu’à escalader cette colonne de dix mètres de hauteur pour les y inscrire, tout en prenant garde de ne pas être aperçus », se souvient Kim Deog-young.

Le réalisateur tient à souligner qu’il a veillé scrupuleusement à ne pas conférer à son film une quelconque coloration idéologique ou politique et à ne prendre en compte que des informations objectives, à l’exclusion de toute rumeur, afin d’éviter autant que faire se peut de susciter la polémique.

La sortie en salle des Enfants de Kim Il Sung, qui coïncidait avec les commémorations du soixante-dixième anniversaire du déclenchement de la guerre de Corée, n’a pas été couronnée de succès pour cause d’épidémie de coronavirus, mais sa diffusion mondiale sur le réseau Netflix, d’ailleurs créé par un Coréano-Américain, a permis de le découvrir dans quelque 130 pays différents. S’il n’a pas particulièrement conquis le public sud-coréen, il a été présenté dans pas moins de treize festivals internationaux du film, dont ceux de New York et Nice, ainsi qu’en Pologne.

Kim Hak-soonJournaliste et professeur invité à l’École des médias et de la communication de l’Université Koryeo

Ha Ji-kwonPhotographe