今年6月に封切られた映画『金日成の子供たち』は、1952年「委託教育」のために東欧5か国に送られた北朝鮮の戦争孤児たちの痕跡を追跡したドキュメンタリーだ。ニューヨーク映画祭など、海外の主要映画祭で上映されたこの映画の制作のために、監督は16年間に50回以上、東欧と朝鮮半島を行き来するなど心血を注いだ。

朝鮮戦争の激戦が続いていた1952年に、ルーマニアの小都市シレトに幼い子供たちを乗せた特別列車が盛大な歓迎をうけて到着した。上気した表情の子供たちは、窓ガラスから顔を出して手を振って見せた。10歳前後の子供たちは、ユーラシア大陸の東の果てからシベリア横断列車に乗ってやって来た北朝鮮の戦争孤児だった。委託教育を受けるためにおよそ5千人の子供たちが、このようにルーマニアをはじめとしてポーランド、チェコ、ハンガリー、ブルガリアなどの東欧5か国に送られた。

朝鮮戦争により朝鮮半島では10万人以上の子供たちが親を失い、路頭に迷った。韓国の戦争孤児が主にアメリカやヨーロッパに国際養子として送られた事実は広く知られている。しかし、北朝鮮の子供たちが東欧に送られた事実は、つい最近まで知られていなかった。

ドキュメンタリー映画『金日成の子供たち』は、長い間知られていなかった、東欧に送られた北朝鮮の戦争孤児たちの物語だ。キム・ドギョン(金徳榮)監督が私財をつぎ込み、2004年から16年間に50回以上も東欧を行きかい、その足で歩き回って執念で作り上げたものだ。

キム監督が最初にルーマニアに行く決心をしたのは、大学の2年先輩の映画監督パク・チャヌク(朴賛郁)から信じられないような話を聞いた後のことだった。

「北朝鮮に送還された朝鮮人の夫を、40年以上も待ち続けているルーマニア人のおばあさんがいるという話を聞いたのです。北朝鮮の戦争孤児問題を初めて知った瞬間でした」

ある夫婦

1950年代、ハンガリーのブダペストの小学校で北朝鮮の子供たちが現地の子供たちと一緒に授業を受けている。 写真キム・ドギョン提供

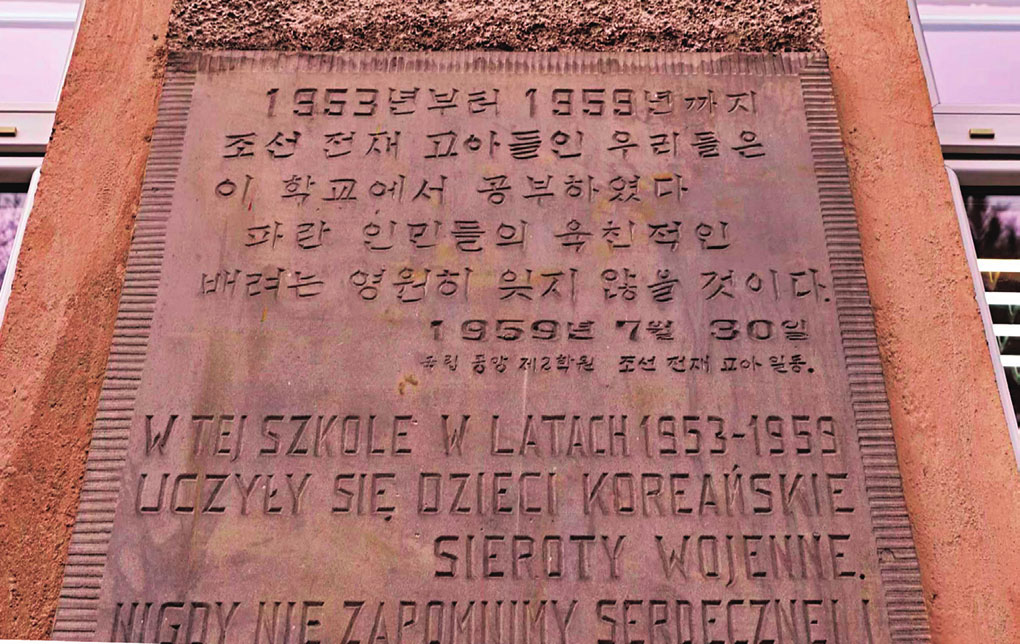

ポーランドのプワコビッチ国立中央第2学院で見つかった北朝鮮の子供たちの記念掛板。朝鮮戦争の孤児である彼等がここで、1953年から59年まで勉強していたという事実が記録されている。

彼が聞いた話はこんな内容だった。1952年師範学校を卒業したばかりの18歳のジョルジェタ・ミルチョユ(Georgeta Mircioiu)さんは、ルーマニアの首都ブカレストから100㎞ほど離れたシレト朝鮮人民学校に美術教師として赴任した。そしてそこで、北朝鮮の孤児管理責任者として派遣されていた当時26歳の青年教師チョ・ジョンホ氏と出会った。人々の目を避けて二人は密かに愛を育み、1957年にルーマニアと北朝鮮当局の許可を得て結婚した。しかし突然の孤児送還政策により、二人は1959年平壌に行くことになり帰国直後、夫のチョ氏は粛清の対象となり地方の炭鉱労働者にされてしまう。

1960年代から主体思想が確立された北朝鮮では、外国人排斥運動が起き始め、国際結婚をした外国人が追放されるようになる。夫と離れて暮らしていたミルチョユさんは2歳の娘がカルシウム不足で病気になり、1962年に娘と共にルーマニアに一時帰国したが、その後、北朝鮮への入国が許されず、1967年には夫との連絡も途絶えた。そして現在86歳になった彼女は、今も夫の生死(生きていれば94歳)だけでも確認して欲しいという嘆願書を北朝鮮当局に送り続けている。しかし残念なことに1983年からは「行方不明」という短い返事が来るだけだ。すでに還暦を迎えた娘と共にブカレストで暮らしている彼女は、今も国際機構に公訴文を送り夫の消息を待ち続けている。

ミルチョユさんは「ジョンホ1957」という文字の刻まれた金の結婚指輪を生涯身に着けている。夫との愛を忘れないために韓国語の勉強を始めた彼女はその後、全霊を込めて『ルーマニア・韓国語辞典』(13万単語)と「韓・ルーマニア辞典」(16万単語)を作った。この二人の哀しい物語は、キム監督により2004年にKBSテレビの朝鮮戦争特集『ミルチョユ、私の夫はチョ・ジョンホです」として放送された。

一方、東欧5か国で北朝鮮孤児たちの痕跡を探していたキム監督は、ルーマニア記録フィルム保管所で、シベリア横断列車から降りる北朝鮮の子供たちの姿の映った4分30秒の映像を奇跡的に発見した。真っ白な手袋をはめた職員が埃まみれの銀色の筒から取り出した35㎜フィルムを見た瞬間、ミルチョユさんは涙をためて子供たち一人一人の名前を正確に思い出していた。

その瞬間、キム監督は「この歴史を見過ごしてはならない」と考えたと言う。これを契機に関連資料を四方八方探してみたが、半世紀前の北朝鮮関連の文書や写真、映像を見つけることは簡単ではなかった。当時の関係者は大部分亡くなっており、証言を聞くこと自体が不可能だった。

その時からキム監督は東欧のあちこちを飛び回り、自らの足で資料を集め始めた。もしかしてという希望を抱いて古文書保管所、関連学校、寄宿舎を一つ残らず捜し歩いた。そして北朝鮮の子供たちと幼い頃に一緒に過ごした人々、歴史学者、ジャーナリストの証言をカメラにおさめた。外交文書などから推定される東欧に渡った北朝鮮の戦争孤児は5千人だが、キム監督は1万人は軽く超えるだろうと言う。

送還と別れ

映画『金日成の子供たち』には、北朝鮮の子供たちが現地の子供たちと一緒に授業を受け、遊んでいる姿が白黒の映像の中に生々しく残っている。映像には子供たちの団体生活の様子も映っている。朝6時30分には一人残らず起き出して、金日成の顔の書かれた国旗に向かって敬礼をした後『金日成将軍の子供たち』を歌う場面があり、異色だ。

北朝鮮の子供たちと一緒に学んだルーマニアやブルガリアの子供たちも、60余年が過ぎ白髪となった今でも「白頭山の筋筋が血に染まって」で始まるこの歌をハングルで歌えるほどだ。この歌は今も北朝鮮ですべての行事の際に歌われるほどに重要な曲だ。しかし証言によれば、子供たちの日常は常に軍人のように厳格だったわけではなかった。

「あの頃、私たちは一緒にサッカーをしたり、丘の上でバレーボールをして遊びました。みんな本当の兄弟のように仲良しでした」。

ブルガリア人のべセリン・コレブさんの証言だ。彼によると北朝鮮の子供たちは、先生たちをオンマ(母さん)、アッパ(父さん)と呼んでいたと言う。当時子供たちの先生をしていたディアンカ・イバノバさんは、色あせた写真を見せて「この子が私に一番なついていたチャ・キスンです」と名前まで記憶していた。

キム監督は、寄宿舎を抜け出した一部の子供たちが近くに定着して、現地人と結婚しタクシー運転手をして暮らしていたという情報を得て、追跡してみたが、とうとう彼らを探し出すことはできなかったと言う。委託教育は当時東欧の国々に強力な影響力を行使していたソ連が企画したものだと伝えられる。戦争孤児の世話をする東欧の善良な姿を通じて共産主義体制の優秀性を弘報しようというプロバガンダの一環だったわけだ。技術と文化で先を行く東欧で教育を受けた子供たちが、ゆくゆくは国家建設に役に立つと考えた北朝鮮がこのような委託教育を認めたのだろうと、キム監督は推測する。

1956年、見知らぬ土地での生活に慣れてきた北朝鮮の子供たちは突然、本国送還令により仲良くなった友人、先生たちと別れなければならなかった。子供たちは1956年から59年までの間に、北朝鮮に順次送還されて行った。当時ハンガリーをはじめとする東欧諸国でソ連に反対する自由化への風が吹いていたからだ。それに金日成が1956年にブルガリアを訪問している間に、北朝鮮では金日成を除去しようといういわゆる「8月宗派事件」が起きていた。またポーランドにいた北朝鮮の孤児2人が、オーストリアに逃げ出そうとして捕まるという事件も起きた。

朝鮮戦争により朝鮮半島では10万人以上の子供たちが親を失い、路頭に迷った。韓国の戦争孤児が主にアメリカやヨーロッパに国際養子として送られた事実は広く知られている。しかし、北朝鮮の子供たちが東欧諸国に送られた事実は、つい最近まで知られていなかった。

キム・ドギョン監督は、自分の作った記録映画『金日成の子供たち』が、全世界の人々が北朝鮮社会を理解するのに役立つことを願っているという。

朝鮮人民学校で美術教師として在職していたルーマニア人女性ジョルジェタ・ミルチョユさんと彼女の夫、北朝鮮から派遣されたチョ・ジョンホさん。チョさんは子供たちを監督し、勉強をも教えていた。

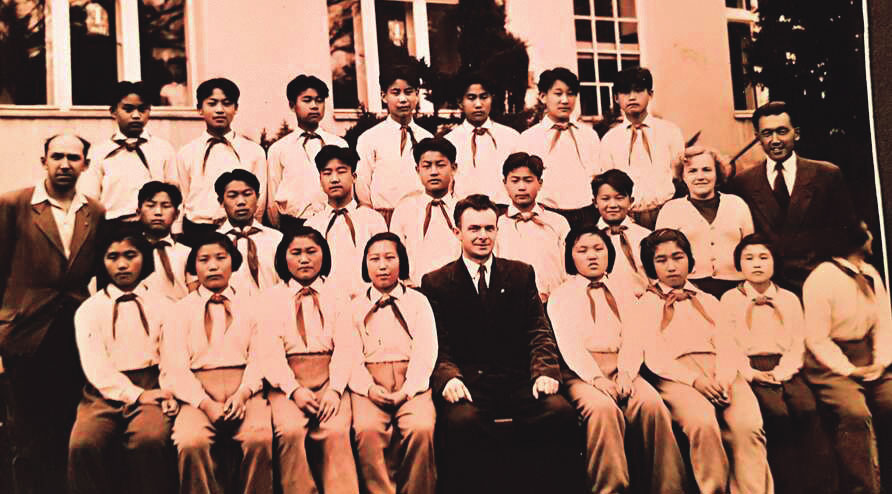

1950年代、チェコスロバキア『金日成学院』で子供たちが教師たちと一緒に撮った記念写真

北朝鮮の子供たちと一緒に勉強し、友情を分かち合った東ヨーロッパの友人たちは、60年がたった今でも当時の状況をありありと覚えている。

客観的資料

「北朝鮮に帰った子供たちが先生や友達に送って来た手紙を見ると、帰国列車が北朝鮮の地に入るやいなや、駅ごとに2~3人ずつ降ろされたと書いてあります。万一の集団行動を恐れて、他国生活を共にしてきた子供たちをバラバラにしたものと思われます」。キム監督の話だ。

子供たちが送って来た手紙も3年後の1961年以降は、北朝鮮当局の検閲により永遠に途絶えてしまった。最後に届いた手紙には「着られる服があれば良い。何か書くことのできるノートを送ってほしい」と書かれていた。子供たちは手紙の最後には必ず「オンマ、会いたいよ」と書いていた。

北朝鮮に送還される前、子供たちは自分たちの暮らしていた村に痕跡を残していった。学校の近くの森に名前を彫ったオベリスクや記念碑が残っているところもある。ポーランドのプワコビッチ国立中央第2学院で見つかった掛板には「1953年から1959年まで朝鮮戦争の孤児である僕たちが、この学校で勉強した」という内容が書かれている。記念碑には子供たちの名前がハングルとアルファベットで書かれている。チェコのバルレチ村近くにある中世オベリスクにも2人の孤児の名前が鮮明に彫られている。キム監督は「10mほどの高さの塔に密かに登って、硬い岩を削って自分の名前を彫ったのでしょう。送還される直前の子供たちの切迫した心情が感じられます」と言う。

キム監督はこの映画を制作するにあたり、特定の理念や政治的な立場に偏向した所感にとらわれないように格別な努力と注意を払ったと言う。そのために、噂に頼らずに最大限客観的な資料を探し出しそうと努力した。その結果であるこの映画を今年、朝鮮戦争勃発70周年に合わせて封を切ったが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けて興行成績は不振だった。しかし最近、ある在米韓国人の推薦でネットフリックスを通じて130余か国でこの映画を視聴できるようになった。国内で関心をもたれなかったこの映画は、ニューヨーク映画祭、ニース映画祭、ポーランド映画祭など、13の国際映画祭の本選にも進出し、世界の人々の注目を集めている。

キム・ハクスン金学淳、ジャーナリスト、高麗大学校メディア学部招聘教授