从朝鲜王朝末期19世纪中叶开始,传承了四代的赵大用帘匠的家业就 是用竹子制作帘子。帘子在韩国的传统房屋里起遮挡视线、调节光线 和区分空间的作用,既是生活必需品,也是把家族的愿望刻写在上面 用来欣赏的艺术品。要经过一百天、数万次手工制作才能完成的竹帘 对制作者来说无异于一种修行。

帘织机上挂满了一串串圆圆的小线板。竹帘 是把按1毫米的厚度劈开并经过打磨的竹条放 在帘织机上,用丝线编起来,并把文字和纹 样也一起编织进去。如果文字和纹样的难度 很高,有时会有500多个小线板挂在那里。

在他的记忆中,父亲就是“活动的手”。父亲长年在统营海边的村子里手工编织鱼网。父亲亲手编织的鱼网无论刮北风,还是刮西风总是能网到鲜鱼。一到寒冬,父亲就用他灵巧的双手去砍被海风吹过的竹子。把竹子劈成细细的竹条,再一根一根地编起来,直到竹帘达到一人多高时,他才停下手来。

父亲的竹帘一经脱手,几天后就会挂在邻村某人家的房门前。帘子的材料多种多样,有竹子、苇子、麻秆等,不过父亲只做竹帘。

“以前是男女七岁不同席,里屋是妇女的活动地,外人几乎是不能出入的。如果把里屋的门敞开的话,屋子里会看得很清楚,挂上帘子就算是个遮挡。不过从里面往外看的时候,并不阻挡视线,外面都能看清楚。相反,如果从外面往里看的话,里面是看不见的,只能看见帘子。这是因为明暗的差异。而且帘子还可以遮挡烈日,让风轻轻地吹进屋里。”

帘子既是用来划分里外、巧妙地利用环境的工具,又是把内与外的视线分离开来的装置。它的历史可以追溯到一千多年前的三国时代。在宫殿里,王的尊容是不能随便看的,为此会在王座前挂上帘子;在祠堂神龛这样的仪礼场所也会挂上帘子,以区分俗地和圣地。轿子的门上也装帘子,起到遮挡坐轿人的作用。

在阳光充裕的午后,风轻拂过帘子的表面,帘子的纹样透过帘子形成了一幅刻在风景上的画卷。随着光移风转,编织出纹样的线有时突显出来,有时遮掩于风景之中。

竹子的采集过程

赵大用把父亲的帘子当成了自己的宿命。在父亲抽空编织的帘子旁边总是有他的身影。不过对他来说,既没有学习的开始和结束,也没有要做或不要做的意志与放弃。只是不经意地看着坐在编织帘子用的工具——帘织机前面的父亲的双手罢了。就这样,他用起了那个帘织机,好像它一开始就属于他一样。累了的时候,他就把帘织机推到暖炕房的炕梢边,在炕上躺一会儿、歇一会儿然后又坐起来,用脚把帘织机推回原位接着编织竹帘,从那时候直到今天,他的日常生活就是这样的。

这也是他父亲、他祖父和曾祖父的生活方式。

“1856年,武科及第的曾祖父在就职之前,为了消遣做了一个竹帘,进贡给朝鲜第二十五代国王哲宗,国王收到竹帘非常高兴。祖父和父亲都另有职业,空闲的时候做帘子分给周围的人,有时也把帘子卖掉,赚点儿零花钱来用。父亲退休后开始正式做帘子,那时我跟父亲一起准备参加比赛的作品,后来就想应该走这条路。那是上世纪70年代中期的事。”

并非生计的某种手艺能够传承四代意味着什么?传承下来的是生活,是文化,还是技艺?一个家族世代流传在手上的气韵或技艺到底应该用怎样的话语来说明?作为国家非物质文化遗产第一一四号帘匠技艺传承人以及韩国顶尖的竹帘编织匠人,对赵大用来说,竹帘到底是什么?和他见面的时候,我心里满怀着疑问。

“盖房子的木材不是也要在树木变潮之前采伐嘛。竹子也是如此。要在开春前的休眠期采伐。夏天伐的竹子一碰就断了……竹子本来并不是那么易断,是因为被虫子在里面爬了一圈给吃空了。所以夏天的竹子我都是放在碱水里煮了再用,防止被虫子吃空。”

材料的质量决定作品的质量。所以他挑选竹子的眼光很挑剔。他说他只选空心苦竹作材料。

“刚竹粗大,长得稀稀疏疏,表皮光滑,几乎没有疤痕,剥掉竹皮编起来看着整齐光洁。不过虽强易断。空心苦竹很细,密密麻麻地群生在一起。所以一刮台风,它们会互相碰撞,产生很多伤痕,但是因为它们柔软,不容易断,弹性好。以前,不是有用来制作箭或者烟杆的细细的竹子吗?就是这种竹子。”

他给我看放在工作室一边的一捆捆竹条。他说这是从去年12月到今年1月用一个多月的时间采集来的可供使用一年的材料。可以做七八件作品。但是采集这些材料是一项苦活,要蜷着身子察看空心苦竹过去的生长过程。他穿过丛密的空心苦竹林,寻找没有伤痕、漂亮直挺的竹子。一两年生的幼竹没法用,因为它太黏软,不好劈。令他满意的竹子是刀一下去就唰地劈开的三年生的那种。挑选到手的竹子十根当中只有一根符合这样的标准。

始于19世纪中叶、已传承至第四代的赵大用帘匠的家业是制 作竹帘。成为第五代传人的女儿赵淑美在父亲的身旁挪动着挂 在帘织机上的小线板,和父亲一起编织帘子。

是生活必需品,同时也是艺术品

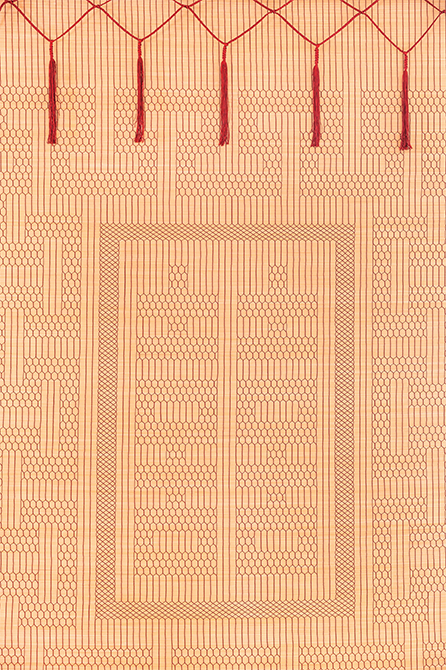

《双喜字龟纹帘》, 赵大 用, 2017年, 180 x 132厘 米。这是把两个由龟壳纹 样构成的“喜”字并排编 织在中央的竹帘。

“在竹林里工作一个月之后,腰总是痛。医生们都说坐时间长了不行……可能因为我一辈子都坐着生活,所以不坐着更累。”

伐竹子只是工作的开始。接下来要按照帘子横125~180厘米、竖180厘米的尺寸来截竹子。在竹子变黑之前,要去掉竹皮和竹瓤,再将竹芯劈成竹条。然后用一个月的时间让竹子在阳光、风和露水作用下晾干。如果绿色的竹子变成了米色,那么就按1毫米的厚度将其劈开。这些都是他的工作。最难的是下一道工序,即用铁板对竹条进行精加工。

“用钉子钉薄铁板的正面,背面就会凸出一个半天口的尖头。用磨刀石磨掉凸出的尖头,孔就出来了。将1毫米粗的竹条穿过这个小孔,锋利的孔口边缘把竹条削细。这个要做三遍。这样的话,竹条就变成0.6~0.7毫米细的了。但是,如果穿进去的竹条角度和孔口的角度不符的话,竹条很快就会断。集中精神抓住竹条拉拽,手指尖很快就会磨糙了,还扎满了刺……因为要凭着手的敏锐的感觉来工作,所以连手套也不能戴,不管是多薄的手套。”

制作一个帘子需要的竹条大概是1800条,算上富余的,一共1900多条。所有竹条都要在铁板的孔口上穿三遍,这就是说要拉拽竹条5700次。这项工作既要找准胳膊的感觉5700次,又要用连0.1毫米的变化也看得出来的目光跟踪5700次。可是实际上他从来没想到过这个数字。当问到他这是多么艰难的工作的时候,他只是这样说:

“就这么干呗,直到做好了为止。不知道别的工艺怎样,这个工作至少要干五年才能找到感觉。”

他完成一件作品所用的时间大概是100天。其中25天只加工竹条,剩下的75天来编织。把磨细的竹条放在帘织机上,用丝线编织,这时文字和纹样也要一起编织进去。文字和纹样完全靠丝线的编织纹路来表现。所以根据纹样的难易度,有时会有500多个缠着线的小线板挂在帘织机上。也就是说这个纹样是用500多缕丝线来编织的。

“主要写的是祝愿寿福康宁的文字。你看挂在墙上的那个帘子。中间的双喜字能看到吧。文字里边的纹样也看得见吗?那些笔划不是用龟壳纹样和网眼纹样填满了吗?”

制作一个竹帘需要1800 多根竹条,为了获得这些 材料,赵大用帘匠每年从 12月到次年1月用一个月的 时间在统营周边迎着海风 生长起来的竹林里搜寻。 他用来当做材料的竹子是 细而不易断的弹性好的三 年生空心苦竹。

墙上挂着的像匾额一样的帘子,其纹样似有似无,很模糊。仔细看才能看清的两个纹样既朴素又不失淡淡的风韵,不过不会长时间地吸引人的目光。但是,如果这个帘子挂在韩屋门前它原有的位置上,感觉就不一样了。在阳光充裕的午后,风轻拂过帘子的表面,帘子的纹样透过帘子形成了一幅刻在风景上的画卷。随着光移风转,编织出纹样的丝线有时突显出来,有时遮掩于风景之中。开放于时空的竹帘每一瞬间都散发着变幻无穷的美,跨越生活必需品和艺术品之间的边界。

居住环境的变化带来的危机

“怎么能每年都做一样的帘子呢?竹子和丝线都变细了,不过变细了也有局限吧。所以纹样可以告诉你这次和上次是不一样的。在尺寸相同的帘子上,有时试着这样安排文字,有时又试着那样安排文字……可是如果文字和笔划变多了的话,笔划里边的六角形纹样就可能不符合比例。这个看起来容易,其实也还是要一个一个地像做设计一样来拼对。我做了50多年,现在还是很小心。”跟他谈了纹样的事情以后,终于知道了赵大用其人的性格,也就是在问到他至今所见过的帘子中最有品位的帘子是哪一个的时候。

“有人委托我修补一个破损的帘子。说是前总统李承晚的夫人弗兰西斯卡女士去美国的时候留在家里的帘子。虽然也可以把它全部拆开再复原,但是因为是尊贵人士留下来的东西,所以我劝他还是按原样保存更好。结果他就按原样保存下来了。后来我做了一件纹样与之完全相同的作品。凭着这个作品,我在韩国工艺大展上获得了总统奖。”

说着说着,他提起在顺天松广寺见到过的令人难忘的帘子。那是用竹帘做成的用来保管佛经的卷筒。他记得几十只飞着的蝙蝠的纹样很特别。他念念不忘那个帘子,我问他难道不想拥有那样的帘子吗。

“没有勇气啊……在我看来,这是僧人用两三年的时间放下其他所有的事情专心做的。一看就知道,制作这个帘子的愿望是多么的热切。”

即使身为非物质文化遗产技艺传承人,并且时时严格要求自己,他所处的现实仍旧岌岌可危。因为韩屋一个又一个地消失了,帘子的需求也在骤减。不知从哪一天开始,比起“做的问题”来,“卖的问题”变得更加迫切。再加上想也不敢想会有谁来传承他的衣钵,所以传授技艺并不容易。虽然儿子和女儿继承下了他的技艺,但以后怎么样就不得而知了。

雨整日莫名地下着,一直腰不舒服的他终于趴倒在地上。这样一边趴着,只抬起头,一边非常细致地回答我的问题。他说,在六七年前,曾经有幼儿园的孩子们坐着一辆车来到这里,亲手亲眼体验了帘子的制作过程,此后这样的访客就断了,非常遗憾。

这项已经传承到第五代的家族技艺正在遭受岁月的凛冽狂风的考验。(王君湘译)

姜信哉自由撰稿人

崔贞善摄影家