釜山(プサン)は、古代から周辺国と活発な交流を続けてきた街だ。中でも、日本との往来が最も多かった。文禄・慶長の役(1592~1598年)の後、17世紀初頭から両国の平和の象徴「朝鮮通信使」一行が出発した港でもある。釜山の国際交流の歴史は、今も力強く続いている。

1876年の日朝修好条規(江華島条約)に よって朝鮮王朝が初めて開港した釜山港は、現在、世界6位のコンテナ取扱個数を誇る国際的な貿易港だ。2014年4月に竣工した釜山港大橋は長さ3368mで、釜山港との円滑な物流に寄与している。

朝鮮半島の南東端に位置する港湾都市・釜山(プサン)は、日本と朝鮮海峡を隔てた国境都市であり、大陸と海洋を結ぶ交通の要衝だ。釜山港は韓国の輸出入の玄関口として、釜山地域だけでなく韓国の経済に大きな影響を与えている。ユーラシア大陸の起点でもあり、北東アジアの物流においてハブ港としての潜在力も非常に高い。

釜山は、韓国の輸出入コンテナの60%以上を取り扱っている。釜山港湾公社の統計資料によると、2018年の釜山港のコンテナ取扱個数は2166万3000TEU(20フィートコンテナ換算)で、2017年に続き世界第6位を記録した。

釜山の海洋交流史は、遠く古代にまで遡る。海辺の村「多大浦(タデポ)」という地名が、日本の歴史書『日本書紀』(720年)に「多大羅原」や「多々羅」などと記されている。つまり釜山は、有史時代の初期から日韓の通商や交流の拠点だったのだ。

釜山駅の向かい側にあるチャイナタウンは、1884年から形成され、今でも華僑が多く暮らしている。観光客が絶えない釜山の名所の一つでもある。『三国志』の登場人物やストーリーを素材にした壁絵も、興味深い見所だ。

古代北東アジア交易の中心

13世紀の韓国の歴史書『三国遺事』にも、古代の釜山における海洋交流の痕跡が残っている。金官伽耶(1~6世紀)を建国した首露王が、インドの阿踰陀国(サータヴァーハナ朝)の王女・許黄玉を妃にしたという神話だ。許黄玉にまつわるエピソードは、金海(キメ)の首露王陵にある双魚文(二匹の魚を向かい合わせた文様)によって、神話でなく史実だと受け止められている。学界では、双魚文はインド文明と深い関係があるため、許黄玉のインド渡来説の証拠としている。

伽耶の海洋交流は、インドに限られた話ではない。釜山など慶尚南道で見つかった伽耶の多数の遺跡や遺物が、それを裏付けている。例えば、5世紀初頭に前期伽耶連盟が解体し、多くの伽耶人が日本に渡って鉄や須恵器の生産技術を伝えたことで、日本の古代文明の成立に影響を与えたものと推測される。

前期伽耶連盟の中心地・金海は、その地名からして鉄の生産が盛んだったことを表している。伽耶の多くの連盟国家は、美しい南海(ナメ)の海辺や洛東江(ナクトンガン)の周辺に位置し、豊富な鉄の生産によって北東アジア交易の中心に発展した。中国の漢王朝以降、多元化した北東アジア社会において、伽耶は地理的に日本と中国大陸を結ぶ要衝だった。また、北東アジアの国々の海路が交差する交易路に位置し、その海路によって自国の豊富な鉄を周辺国に供給できた。

『日本書紀』には、百済の近肖古王(在位346~375年)が、4世紀半ばに倭国に鉄鋌(鉄板)40枚などを贈ったと記されている。鉄鋌は当時の重要な生産素材で、これを加工して各種の鉄器類を作った。鉄鋌は百済、新羅、日本の墳墓でも発見されているが、特に伽耶地域で数十点が出土しており、副葬品だけでなく貨幣や鉄器など様々な用途で使われていたことが分かる。

チャイナタウンの入り口にある 「テキサス通り」には、外国の船員のための土産物店やクラブが並んでいる。釜山港に外航船が到着すると、外国人船員でにぎわう場所だ。

チャイナタウンと倭館

釜山には、清朝の領事館開設(1884年)によって形成されたチャイナタウンが、今も残っている。釜山駅の向かい側にあるチャイナタウンには、中国人が経営する飲食店や中華食材店、両替所などが立ち並んでおり、華僑のための学校もある。

このチャイナタウンは、朝鮮後期(17~18世紀)に釜山港の埋め立てや海関(税関)の敷地工事などのために入ってきた清朝の人たちが定着したもので、現在は3~4世の華僑が住んでいる。韓国に住む華僑は、最初は自国の支援によって釜山に定住したが、朝鮮戦争の後、釜山に入ってきた人も少なくない。

しかし、釜山駅が1953年に大火災で焼失し、近くにあった風俗街がチャイナタウンに移されてから、大きな変化が生じた。その後、1992年の中韓国交正常化に伴って、1993年に釜山市と上海市が姉妹都市提携を結び、活気を取り戻した。この提携を記念して、1999年に「上海通り」となり、2004年からは毎年「チャイナタウン特区文化祭り」が開催されている。

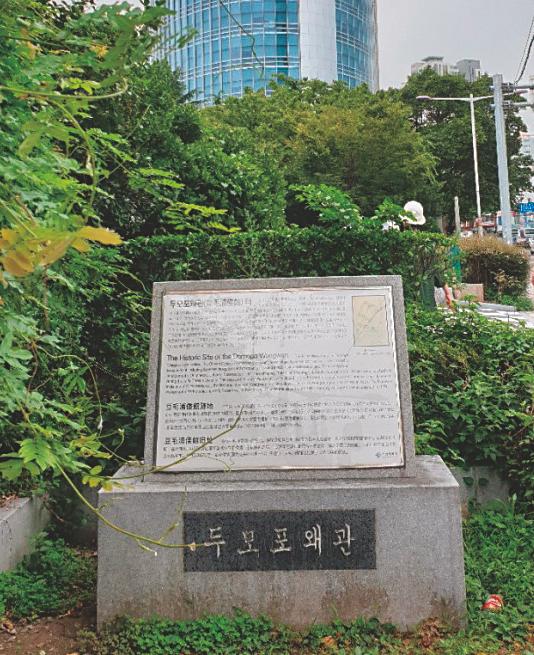

一方、釜山には朝鮮時代に日本人が居住していた「倭館」もあった。朝鮮王朝が、高麗末期(14世紀)から頻発した倭寇の取り締まりや日本との外交・交易のため、開港地に設けたものだ。1407年に釜山の釜山浦と鎮海(チネ)の薺浦(チェポ)に倭館が開設され、1426年に蔚山(ウルサン)の塩浦(ヨムポ)が加わって「三浦倭館」と呼ばれた。しかし、1544年に統営(トンヨン)で日本人による略奪事件が発生し、釜山浦の倭館だけが残された。

日韓の交流は、1592年に始まった文禄・慶長の役によって断絶していたが、江戸幕府初代将軍の徳川家康が戦後処理を行って、国交が回復した。それに伴って倭館が再び造られ、朝鮮後期の釜山浦倭館には500人近い日本人男性が居住していた。特に、17世紀後半に開設された草梁(チョリャン)倭館は総面積が約10万坪で、生活、交易、使者の宿舎などの施設があった。倭館の建築は朝鮮側の負担で行われたが、建物の内部は日本の建築様式が取り入れられ、畳が敷かれていた。倭館の外には日本人の出入りを監視する施設もあったが、倭館内では着物姿で帯刀していたので、朝鮮の小さな日本人街だった。

豆毛浦(トゥモポ)に倭館があったことを知らせる案内板。朝鮮王朝時代、慶尚道の海岸地域には日本人の住む倭館が数カ所あった。この倭館は1607年に造られて70年ほど続いたが、草梁(チョリャン)倭館の開設に伴って閉鎖された。

文化交流の起点

日韓両国は、古代から幾多の戦争によって、関係が円満でない時期も多かった。しかし、江戸幕府は200年以上、朝鮮通信使を通じて朝鮮王朝と平和な関係を築いていた。朝鮮通信使は、文禄・慶長の役の後、江戸幕府と朝鮮王朝が国交を回復し、朝鮮から12回にわたって日本に派遣された善隣外交使節団だ。こうした隣国の平和な文化交流は、世界の歴史においても非常に珍しいといえる。

韓国の市民団体・釜山文化財団と日本のNPO法人・朝鮮通信使縁地連絡協議会が2014年から共同で推進した「朝鮮通信使に関する記録-17~19世紀の日韓間の平和構築と文化交流の歴史」は、2017年にユネスコの世界の記憶に登録された。その資料は、韓国側が保管する63件124点と日本側が保管する48件209点で構成されている。これはユネスコの世界の記憶において釜山初の登録であり、日韓両国の共同登録としても初めてだ。また、両国の市民交流によって進められた点も重要な意味がある。

朝鮮通信使の規模は、400~500人に及んだ。一行は、漢城(現在のソウル)から釜山まで向かい、外交活動の準備状況、天候・風向きなどを見ながら釜山に滞在した。朝鮮海峡の海が荒いことも多かったためだ。通信使一行は海神祭を行った後、航海に適した日を選んで、6隻もの船で永嘉台(ヨンガデ)の船着き場から出発した。

一行は対馬に上陸し、東海道五十三次を経て、目的地の江戸へ向かった。その時に動員された人足は約33万8500人、馬は7万7645頭(1711年の第8回)に上ったという。現在の基準で見ても、非常に大規模な行列だった。

江戸幕府も、一行を手厚くもてなした。江戸幕府は、西欧列強によって開国するまで鎖国していたので、朝鮮通信使の訪問を大きな祝い事と捉え、歓迎行事を盛大に行った。朝鮮通信使への関心は、江戸幕府の上層部だけでなく武士、庶民、商人、農民まで非常に高かった。

日本人は、朝鮮の文人との交流を栄誉とし、使節団の宿舎を訪ねて、詩文の唱酬・批評、書画、揮毫などを求めた。そのため、通信使一行は非常に忙しく、そうした依頼に応えるため、寝る間も惜しんだという。そのような様子を収めた記録が現在、日本と韓国の各地に数多く残っており、絵画資料も多い。当時の江戸幕府の文人は朝鮮の文化を大いに受け入れ、それが江戸の文芸の発展に大きく寄与したと評価されている。

その当時、日本で刊行された問答集が百数十冊に上り、朝鮮の文人や官吏も帰国後に優れた視察報告書を数多く残したため、当時の日本を研究する上で貴重な資料になっている。現在の韓流ブームに匹敵する文化交流だったといえよう。

その出発点が、港湾都市・釜山だ。今も釜山は、東アジアや東南アジアとの文化交流や多彩なイベントで、国際都市としてのアイデンティティーをしっかりと受け継いでいる。

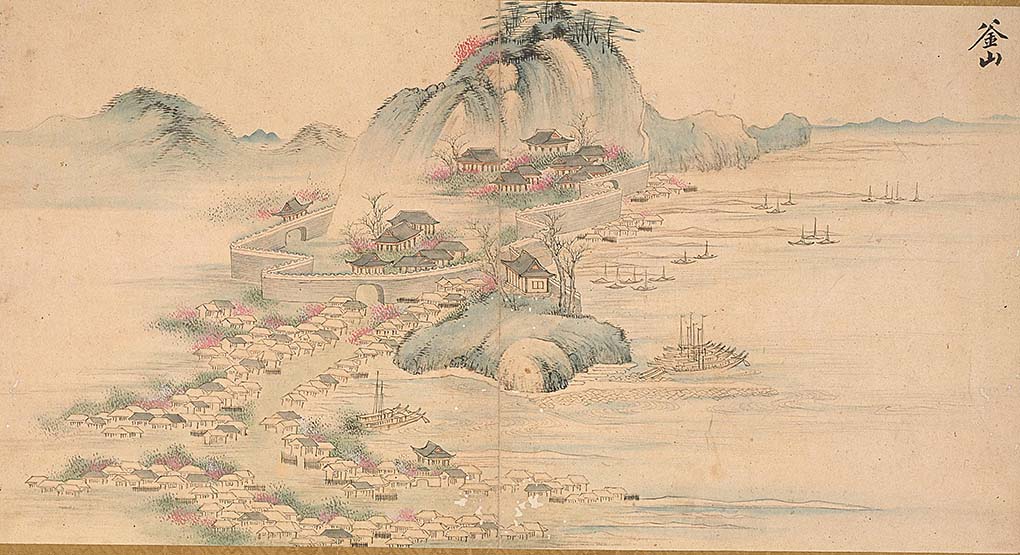

『槎路勝区図』より「釜山」イ・ソンリン(李聖麟、1718~1777)、1748年、紙本淡彩35.2×70.3cm『槎路勝区図』は、図画署(朝鮮王朝の図画の官庁)の画員イ・ソンリンが1748年、朝鮮通信使一行が釜山を出発して江戸に到着するまでの様子を記録した絵画。30幅の景観が描かれている。朝鮮通信使の行程を描いた絵画としては、韓国で唯一

朝鮮通信使の規模は、400~500人に及んだ。

一行は、漢城(現在のソウル)から

釜山まで向かい、外交活動の準備状況、

天候・風向きなどを見ながら釜山に滞在

した。朝鮮海峡の海が荒いことも多かったためだ。

人と人の間に橋をかける

ロイ・アロク・クマール 釜山外国語大学校教授

釜山では2019年11月25~26日、韓・ASEAN特別首脳会議が開かれ、活気にあふれていた。この会議は、韓国と東南アジア諸国連合(ASEAN)との対話国(ダイアログパートナー)30周年を記念するもので、第1回韓・メコン首脳会議に先立って開催された。このような平和と繁栄のための論議は、各国の首脳による対話が文化外交も強化することを物語っている。つまり、対話による「1+1」は、2よりも大きな効果を得るということだ。

韓国と東南アジア諸国連合(ASEAN)の関係樹立30周年を記念する特別展「ASEAN工芸-伝統の進化」が開催される釜山のASEAN文化会館に観客が訪れている。この展示会は2020年1月15日まで続く。

民間部門の相互交流

釜山のASEAN文化院は、以前は遠く感じられた地域への文化的な想像力・関心を高めるなど、民族間の交流精神を象徴する機関だ。ASEAN文化院の多彩なプログラムは、東南アジア諸国の伝統的な衣服や料理の紹介から言語・文化プログラムの開催まで、活発で意義ある対話の場として草の根レベルで文化・外交的な絆を強めている。ASEAN文化院は、ASEAN10カ国の教育機関や専門機関と協力して、民間部門の交流も促進してきた。

国際都市・釜山は、多彩な住民の統合も図っていかなければならない。現在、約6万5000人の移住者が、各自の技術や才能によって釜山に貢献しており、そのうち1万2000人が留学生だ。その中で最も大きな共同体の一つが、ASEAN諸国の人たちによるものだ。釜山社会がそうした移住者をさらにスムーズかつ機能的に受け入れるためには、市民の積極的な参加が求められる。ASEAN文化院は、互いのためになる共存に向けて、外国人住民・学生が積極的に参加するよう主導的な役割を果たしている。

また都市外交は、全てのグローバル都市が重視する課題だ。釜山広域市と釜山国際交流財団は、国際的なマインドを持って人的ネットワークで地域をつなげるなど、この課題に取り組んできた。そうした活動は、単なる姉妹都市提携を超えて新しい領域へと拡大しており、全世界の人々との協力を強化しようとしている。

釜山のグローバルな認知度は近年、能力向上のための教育訓練プログラムによって、大きく上昇している。2019年には開発途上国援助のための国際機関であるコロンボプラン・スタッフカレッジ(CPSC)によって、ネパールの医療技術専門家20人からなる代表団が釜山に派遣され、ヘルスケア能力開発教育など人的資源の向上が図られた。2020年には財務と銀行の分野で、同様の代表団が派遣される予定だ。釜山は2019年の一年間、スマート農業、漁場開発、心肺蘇生(ラオス)、交通安全(エクアドル)などの分野で教育訓練を誘致した。

グローバルな認知度

釜山はこの4年間、都市の潜在的な経済力とユーラシア大陸との文化的な関連性を知ってもらうため「ユーラシア市民大長征(遠征の意)」を行ってきた。中国、モンゴル、ロシア、ポーランド、ドイツの5カ国・10都市を訪れた2019年の行程には、二つのミッションが加えられた。独立運動100周年を記念して、三・一独立運動の歴史的な痕跡を巡ること、そして1989年のベルリンの壁崩壊から、朝鮮半島の統一という難しい課題について学ぶことだった。

また、釜山国際交流財団が運営するグローバルセンターでは、移住者や外国人居住者の支援のために情報と通訳(13言語)を提供し、法律、移民、労働、国際結婚、家族関係、税金など多くの分野で専門的な相談も行っている。

グローバル化が時には逆風にもなる激動の時期に、釜山の経験は、新たな観点を与えるだろう。釜山は、国や文化間の距離という認識を再構成させ、開かれた心と創造的な企画によって架け橋の役割を果たしている。

パク・ファジン朴花珍、釜慶大学校史学科教授