Ces temps-ci, il n’est pas rare de voir un réalisateur accomplir l’exploit, voire le « miracle », de conjuguer le succès commercial avec une renommée de grand cinéaste, car les festivals internationaux les plus prestigieux servent parfois de tremplin à une réussite au box-office dans le pays concerné. Ces professionnels confirmés règnent aujourd’hui en maîtres sur le cinéma coréen.

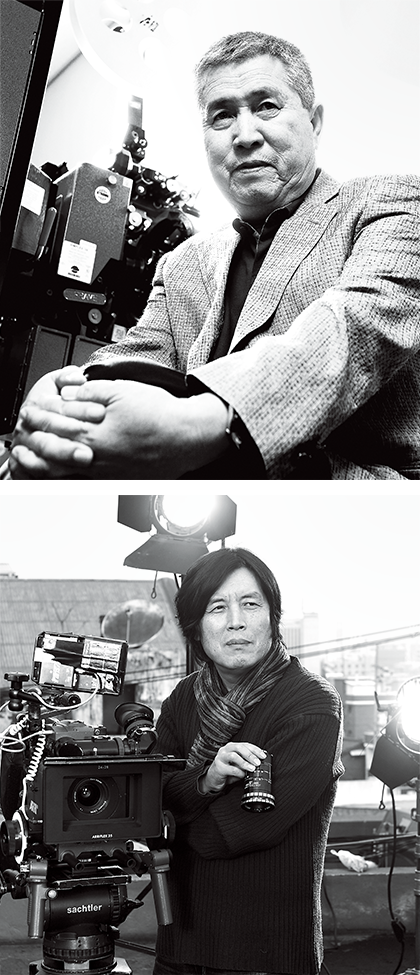

Prestigieux cinéastes forts de leurs vingt années de carrière,Hong Sang-soo (ci-contre) et Kim Ki-duk ont réalisé chacun àleur manière des films à la thématique commune.

Au risque de trop généraliser, puisque cette situation ne se retrouve pas toujours, on peut affirmer que c’est le réalisateur qui est aux commandes tout le long du tournage d’un film coréen. Il dispose encore d’une grande marge de liberté malgré la place croissante occupée par les conglomérats dans l’industrie du cinéma, où ils ont réuni en une structure verticale les circuits d’investissement, de distribution et de projection. Ceux d’entre eux qui ont acquis leur notoriété grâce à des films à gros budget vus par dix millions de spectateurs se lancent même dans la création d’entreprise. Certains vont jusqu’à placer leur conjointe à la tête de cette société pour pouvoir se consacrer à la rédaction de scénarios, quand ils ne participent pas eux-mêmes au choix de la distribution, au montage ou à la postproduction. Ils finissent ainsi par devenir tout-puissants à chaque étape de la production d’un film, de sorte que ceux que tente une carrière cinématographique visent avant tout celle de réalisateur.

De ce fait, on ne peut que constater une tendance à l’« auteurisme » chez la plupart de ces professionnels actuellement en exercice. Il est possible de dresser un état des lieux du cinéma coréen en passant en revue plusieurs binômes de grands réalisateurs.

Kim Ki-duk et Hong Sang-soo

Nés tous deux en 1960, ces deux cinéastes ont aussi en commun d’avoir entamé leur carrière en 1996. Tandis que le premier réalisait Ag-o, le second mettait en scène Le jour où le cochon est tombé dans le puits, deux films tout aussi remarqués l’un que l’autre. Année après année, ils allaient livrer d’autres œuvres souvent couronnées de succès dans les festivals internationaux. Révélateurs de deux visions du monde profondément différentes, leurs films n’ont certes jamais remporté de succès commercial en Corée, mais l’accueil favorable qui leur est toujours réservé à l’étranger démontre bien qu’ils ne sont nullement en perte de vitesse et ne risquent pas de l’être dans les prochaines années.

Reposant sur le postulat d’un monde « malade de son capitalisme », les films de Kim Ki-duk ont pour marque de fabrique des portraits cru et sans concession de marginaux relégués au bas de l’échelle sociale et menant une existence fruste sur fond de système en déclin. Dans Pietà (2012), tous les ingrédients de ses œuvres précédentes sont réunis, mais une évolution s’amorce. Il situe l’action à Cheonggyecheon, un quartier du centre de Séoul, et plus précisément dans les allées mal éclairées et les commerces délabrés du Centre commercial Seun, autrefois emblématique de l’industrialisation coréenne, mais aujourd’hui promis à la démolition. C’est le royaume des usuriers ne reculant devant aucune abjection quand ils réclament leur dû à de pauvres travailleurs. Ainsi, le personnage principal profère des menaces et assène les coups pour soutirer de l’argent, cette cruauté sans nom faisant de lui une incarnation du démon et un monstre engendré par le capitalisme. Le développement de l’intrigue amène toutefois l’homme à se pencher sur son passé et à faire amende honorable au point de s’identifier à une image sacrificielle christique. Kim Ki-duk ne se contente pas de dévoiler les bas-fonds du système capitaliste, car il creuse aussi l’idée de la piété rédemptrice dont fait preuve cet être féroce en se sacrifiant.

Im Kwon-taek, maître du réalisme national (ci-contre), et LeeChang-dong, qui a pris sa relève dans ce même genre.

Toute l’œuvre de Hong Sang-soo se caractérise par la permanence de sa thématique et de ses types humains, sans que l’on sache exactement si ce trait relève d’une forme d’auteurisme ou d’un simple maniérisme. Ses films parlent invariablement d’hommes et de femmes qui entretiennent des relations dépourvues de sentiment et de fantaisie. La plupart du temps, ils donnent libre cours à leur sensualité au terme de soirées arrosées qui finissent invariablement dans un motel où le déchaînement et la satisfaction du désir ne font jamais fleurir l’amour. Le cinéaste se livre à des exercices de style en déclinant à l’infini les mêmes facettes de ce désir. Dans Un jour avec, un jour sans, qui lui a valu de remporter en 2015 le Prix du léopard d’or du Festival international de Locarno, un cinéaste en déplacement à Suwon fait la rencontre d’une jeune femme avec laquelle il passera la journée et boira jusqu’à l’ivresse. Le film se compose de deux parties dont chacune livre une version différente de l’histoire, cette juxtaposition invitant le spectateur à prendre le temps de réfléchir au sens de la vie et de l’art.Park Chan-wook et Bong Joon-hoPark Chan-wook et Bong Joon-ho adoptent les conventions du cinéma de genre hollywoodien qu’ils transposent dans un contexte coréen en contant à leur guise des récits pleins de candeur, d’où peut-être leur large succès par rapport à Kim Ki-duk ou Hong Sang-soo. Sous la forme de films noirs et de thrillers, Park Chan-wook traite des thèmes de la vengeance et du sentiment de culpabilité qui sont ses leitmotive, tandis que Bong Joon-ho fait apparaître au grand jour les contradictions fondamentales dont souffre la société coréenne. Tout en semblant à première vue assez conventionnelles, les œuvres de l’un et de l’autre comportent toujours une bonne dose d’inventivité.

Alors que Park Chan-wook, plus que tout autre cinéaste coréen, a su imposer son style logique et intelligent, il semble aussi manifester un curieux penchant pour les grands sentiments des séries B. À ses yeux, il ne s’agit pas de productions de qualité médiocre, car elles débordent d’une imagination subversive qui les libère du carcan des séries A tout en leur permettant de s’accommoder de délais et budgets plus limités. Le film Oldboy (2003) représente l’ même de l’univers artistique de l’auteur en évoquant le poids de la mauvaise conscience et la fatalité de la vengeance dans le contexte de faits incestueux. Le sentiment de culpabilité qu’éprouve le personnage principal pour n’avoir pas pu défendre sa sœur, sa femme et sa fille fait naître le désir de les venger, l’échec des actes qu’il commet déclenchant à son tour des représailles tout aussi absurdes.

Les films de Bong Joon-ho se caractérisent par un comique de situation que le cinéaste introduit avec génie, souvent par le biais de personnages un peu faibles d’esprit qui se trouvent entraînés malgré eux dans des bouleversements sur lesquels ils n’ont aucune prise. Au fil de leur intrigue captivante, il lève peu à peu le voile sur les incohérences qui affectent les bases même de la société jusqu’à les révéler tout à fait.

C’est le cas de son Memories of Murder (2003), inspiré des faits réels d’une série de meurtres et viols non élucidés de la fin des années 1980, dans lequel il expose avec un grand souci du détail le manque de compétence des policiers et leurs méthodes d’enquête rudimentaires.

Im Kwon-taek et Lee Chang-dong

Les films d’Im Kwon-taek et de Lee Chang-dong abordent une thématique plus grave et douloureuse.

Si le premier s’est lancé au début des années 1960, sa production, toujours aussi féconde, a atteint la centaine de films, dont l’un des plus célèbres, La chanteuse de pansori, a battu des records au box-office à sa sortie en 1993. Comme l’indique son titre, ce film historique évoque le chant narratif traditionnel dit pansori, mais recourt pour ce faire à un style inspiré du cinéma occidental qui fait son originalité.

Pour mettre en scène leurs récits, Park Chan-wook (ci-contre) et BongJoon-ho adaptent ingénieusement les conventions des films de genrehollywoodiens à un contexte coréen.

Ancien écrivain reconverti au cinéma, Lee Chang-dong reprend dans ses films le réalisme de ses romans en retraçant les tragiques événements de l’histoire coréenne contemporaine ou en dépeignant le difficile quotidien des gens d’aujourd’hui. Là où Bong Joon-ho prend le parti de dénoncer sans détour les aspects profondément paradoxaux de la société actuelle, Lee Chang-dong opte pour une position en retrait qui lui permet d’observer les situations en toute sérénité. Intitulée Poetry (2010), son œuvre la plus célèbre commence par une scène où des enfants qui jouent au bord d’une rivière voient remonter à la surface le corps d’une collégienne. Il retrace alors l’enchaînement de faits qui a provoqué sa mort et dévoile les agissements des parents des jeunes coupables en vue de dissimuler ce drame. Par l’esthétique de sa démarche poétique fonctionnant comme un procédé littéraire, il transpose sur un plan supérieur la mort de la jeune fille comme celle, qui lui est liée, du personnage principal de la vieille dame.Na Hong-jin et Yeon Sang-hoCes deux cinéastes se situent à l’avant-garde d’un cinéma indépendant et d’une Nouvelle Vague coréenne qui préfigurent l’évolution future du cinéma coréen. Le premier s’est doté construit un univers artistique dominé par la cruauté, mais non moins pour autant apprécié du public. Dans ses films où se succèdent violences et tueries, il décompose le mécanisme par lequel un individu acculé dans ses derniers retranchements peut se transformer en un monstre sanguinaire. Dans The Strangers (2016), ce processus est poussé à l’extrême par l’emploi des ingrédients suivants : une série de morts inexpliquées qui sèment la terreur dans un village reculé, l’arrivée d’un étrange inconnu, le mystère qui l’entoure et fait circuler les plus folles rumeurs, mais aussi l’association d’éléments du chamanisme avec un aspect occulte représenté par un esprit démoniaque auquel nul ne peut échapper.

Le spectateur est ravi par les métaphores et prémonitions dont le cinéaste a émaillé son film.

Yeon Sang-ho a remporté un exceptionnel succès avec son premier film d’action intitulé Train for Busan (2016), qu’ont déjà vu plus de dix millions de spectateurs, mais ses films d’animation ne lui ont pas aussi bien réussi. Après cette œuvre, il a retrouvé la faveur du public en réalisant Seoul Station. Dans les nombreux films d’animation pour adultes qu’il a créés, de long comme de court métrage, il traite de questions brûlantes liées aux institutions du pays, notamment l’école, l’armée ou les religions, à propos desquelles il se livre à une critique sociale acerbe en dévoilant les aspects monstrueux que cache la société. Train for Busan a été un tel succès commercial que pendant quelque temps, tout le monde ne parlait plus que de zombies en Corée.

À ce propos, il convient de rappeler que les œuvres précédentes de Yeon Sang-ho les avaient déjà pris pour personnages, de même que celles de Na Hong-jin. Que penser de l’attrait considérable exercé par ce genre, assez nouveau en Corée, qu’abordent cinéastes indépendants ou de la Nouvelle Vague et que révèlent-ils de l’époque actuelle ?