한국의 전통 난방 방식인 온돌 문화가 지난 4월 문화재청에 의해 국가무형문화재로 지정됐다. 간접 복사열을 활용해 방바닥을 덥히는 온돌은 서양은 물론 인근의 중국이나 일본과도 차별되는 독창적 난방 방식이다.

경상북도 안동에 있는 경당(敬堂) 종택의 손님방이다. 온돌방에는 대개 바닥에 한지를 바른 뒤 콩기름을 먹여 반들반들 윤이 나게 하며, 가구는 아랫목에 비해 불길이 잘 닿지 않는 윗목에 놓는다.

중장년층 이상의 많은 한국인들은 온돌에 대한 유사한 추억을 지니고 있다. 한겨울 밖에서 꽁꽁 언 몸을 따끈한 아랫목에서 녹이던 일, 늦게 귀가하는 아버지를 위해 저녁 밥이 식지 않도록 밥그릇을 이불로 덮어 아랫목에 소중히 두었던 일 — 이런 추억들이 담겨 있는 온돌 문화가 국가무형문화재로 지정된 데는 여러 이유가 있다.

한반도의 신석기 시대 유적에서 그 초기 형태를 찾아볼 수 있는 온돌은 긴 역사를 통해 방바닥에 앉아서 생활하는 한국인의 주거 방식을 결정지은 주된 요인이다. 유형의 온돌이 아닌 ‘온돌 문화’가 중요 무형문화유산으로 지정된 이유는 그것이 한반도 전역에서 오늘날까지 전해 내려오는 공동의 생활 문화이기 때문이다.

한국인에게 온돌이 시작되는 부엌은 특별히 의미 있는 장소였다. 그곳은 신이 모셔진 제단이고, 정화의 장소이며, 가족의 생명을 이어주는 음식이 만들어지고, 추운 겨울을 따뜻하게 해 주는 불이 살아 숨 쉬는 곳이다. 온돌은 예로부터 불을 다루는 솜씨가 뛰어났던 한국인이 만들어 낸 전통 주거 문화의 정수이다.

아궁이와 벽난로

부엌에서 불이 앉혀진 곳, 불을 지피는 구멍인 아궁이는 벽난로 입구처럼 불을 피우는 장소이지만, 벽난로보다 훨씬 복잡한 구조와 기능을 갖는다. 벽난로는 불을 피워 실내의 공기를 덥힌다. 데워진 공기는 위로 올라가고, 벽난로에서 타고 있는 불은 실내의 산소를 계속 태우기 때문에 자연히 실내 공기가 탁해진다. 서유럽에서 벽난로에 굴뚝이 처음 생긴 것은 13~14세기 이탈리아 베네치아에서였다고 한다. 그 이전에는 기껏 덥힌 공기를 환기 때문에 창문으로 모두 날려 보내야 했다.

굴뚝 없는 집이 유럽에만 있었던 것은 아니다. 중국의 전통 가옥에도 굴뚝이 없다. 대신에 불을 쓰는 공간의 천정이 높고 지붕의 구조가 간단하다. 직경 10㎝ 정도의 통나무를 일정하게 얹고 그 위에 기와를 올려놓았다. 불을 지피면 연기가 높은 천장 아래 모여 기와 사이의 틈으로 빠져 나가지만, 이때 따뜻한 공기도 함께 빠져 나간다. 대부분의 지역에서 추워도 특별히 난방을 하지 않는 중국에서는 음식을 조리할 때를 제외하곤 불을 지필 이유가 별로 없었다. 방바닥에 다다미를 깔고 지내는 일본의 전통 가옥에도 굴뚝은 없다.

한국의 전통 가옥은 부엌이 안방 옆에 붙어 있는데, 부엌 아궁이에서 불을 지피면 뜨거운 불 기운이 안쪽으로 흘러 들어가 밑에서부터 방바닥을 데운다.

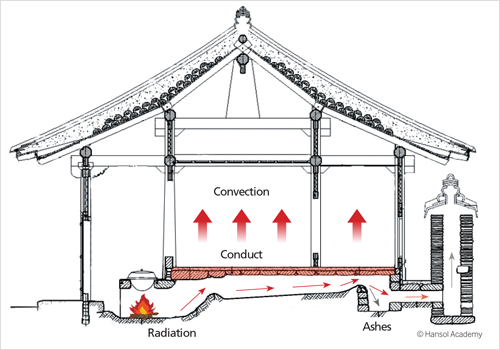

한국의 아궁이는 벽난로와 달리 그 안쪽이 방으로 연결되어 있으며, 온돌이라는 난방 장치를 가지고 있다. 온돌은 아궁이에서 땐 불의 열기로 그 열이 공기 중에 전도되어 실내를 덥히는 복사 난방 방식이다. 그에 반해 벽난로는 공기를 직접 덥히는 대류 난방 방식이다. 그래서 벽난로는 방바닥 위에 있고, 온돌은 아궁이가 방바닥보다 아래에 있다. 복사 난방은 대류 난방에 비해 열효율이 높아서 넓은 공간을 보다 쉽게 덥힐 수 있고, 실내 온도의 분포가 비교적 균등하며, 대류가 자연스러워 바닥의 먼지가 위로 올라가지 않는다.

복사 난방 형태는 세계 여러 지역에 퍼져 있다. 유럽에는 핀란드의 스모크 사우나가 있고, 러시아에도 페치카가 있다. 한국의 온돌과 유사한 난방 방식으로는 중국의 하북 지역부터 동북 지역까지 두루 퍼져 있던 ‘캉(坑)’이 있다. 캉은 방의 어느 한 부분만 온돌을 들인 것으로 넓은 침대 정도의 크기다. 이러한 복사 난방 방식과 대류 난방 방식을 통틀어 한국의 온돌과 비교할 때 드러나는 가장 큰 차이는 온돌은 난방을 할 때 연기가 방 안에 생기지 않는다는 점이다.

구조와 원리

방 바깥에서 불을 피워 방 안을 덥힌다는 점에서 온돌은 특이한 난방 형식이다. 그렇기 때문에 까다로운 작업들이 전제된다. 불의 열기를 외부에 뺏기지 않고 고스란히 아궁이 안쪽의 공간으로 흘러들어 갈 수 있도록 보존하고 유도해야 하기 때문이다.

난방을 할 때 열을 모으는 일과 연기를 빼내는 일을 동시에 하는 것은 모순되는 일이다. 온돌은 이 모순을 방바닥의 하부에 집열(集熱)과 배연의 기능을 겸한 시설을 두어 해결한다. 즉, 방바닥 아래에 크게 세 가지 장치를 둔다. 아궁이, 고래, 굴뚝 입구가 그것이다. 방바닥 아래에 설치하는 불의 길을 ‘고래’라고 한다. 고래는 아궁이에서 지피는 불의 열기를 방바닥에 골고루 퍼지게 하기 위해 나란히 만든 여러 개의 골이다. 아궁이에 피운 불이 고래를 지나면서 밑에서부터 방바닥을 데우고, 연기는 굴뚝을 통해 빠져 나간다. 대체로 폭이 약 20㎝ 정도 되는 고래는 보통 벽돌을 쌓아서 만드는데, 굴뚝을 향해 비스듬히 올라가며 나란히 뻗어 있다. 이 고래와 고래를 가르는 벽돌 담을 지지대로 하여 두께 5~8㎝ 정도의 돌판으로 방바닥 전체를 덮고, 그 위에 진흙을 발라 방의 위아래 공간을 완전히 분리한다. 이 돌판을 ‘구들’이라고 한다. 고래를 따라 불이 지나가고, 불길 위로 모이는 연기가 구들 바로 아래에서 소용돌이치며 굴뚝 쪽으로 흐르게 된다.

온돌은 단지 난방만을 위한 시설이 아니다. 아무리 불길을 잘 다룬다 하더라도 아궁이가 방 바깥에 있으므로 새는 열기가 있기 마련이다. 그래서 방 옆에 바로 붙어 있는 부엌에 아궁이를 두고 불에서 새어 나오는 열기로 조리를 했다.

방바닥이 고루 따뜻해지기 위해서는 불 기운이 퍼지는 고래와 열을 전달하는 구들을 제대로 놓는 것이 무엇보다 중요하다. 고래는 대개 벽돌을 직선, 또는 부채살 모양으로 쌓아 만든다. 이 벽돌 담 위로 고래를 덮는 구들을 까는데, 일반적으로 아궁이 쪽에는 두꺼운 돌을 놓고 아궁이와 멀어질수록 얇은 돌을 놓는다.

온돌은 열을 보존하는 기능이 우수하여 추위가 심한 한겨울 저녁에 한번 불을 때면 그 다음 날 아침까지 방 안에 온기가 유지되었다. 잘 놓은 구들은 장작 대여섯 개 정도를 때서 사흘 동안 온기를 유지하기도 했다. 지리산에 있는 칠불사(七佛寺)의 선방 아자방(亞字房)은 한 번에 0.5톤의 장작을 땔 수 있었고, 그렇게 한번 불을 지펴 놓으면 방바닥과 벽의 온기가 무려 100일이나 갔다고 한다.

온돌은 이처럼 한번 불을 때면 적은 연료로도 오래 그 온기를 유지할 수 있으나 불이 꺼지고 열기가 식으면 외부에 노출된 아궁이와 굴뚝으로 찬 공기가 스며들어 고래 내부에 습기가 맺히게 된다. 고래에 습기가 오래 머물면 불을 지펴도 불길을 잘 끌어들여 주지 않아 더 많은 연료가 필요하게 된다. 이런 단점을 보완하기 위해 굴뚝 쪽 구들 개자리 부근의 적당한 위치에 항아리를 묻어서 고래 내부에 맺히는 습기를 받는다. 항아리에 고인 습기는 고래 내부에 다시 불이 들어가면 그 열기로 증발한다. 그래서 더운 여름에도 장마철이면 아침, 저녁으로 아궁이에 불을 지펴서 방 안뿐 아니라 구들 아래 눅눅한 공기를 말렸다.

예전에는 집에서 기르는 개가 종종 아궁이 쪽 고래의 개자리에 들어가 한겨울 밤의 추위를 피하기도 했다. 아침에 무심코 아궁이에 불쏘시개를 넣으면 개자리에서 자던 개가 놀라 아궁이 안에서 뛰쳐나와 달아나기도 했다.

그래서 사람들은 아궁이에 불을 지피기 전에 막대기 같은 것으로 아궁이 안을 두드려 빈 것을 확인한 후에 불을 넣었다.

경상북도 청송에 있는 송소(松韶) 고택은 1880년경 지어졌으며, 조선 후기 상류층 가옥의 전형적인 형태이다. 여느 전통 가옥과 마찬가지로 각 방은 아궁이와 연결되어 있어 난방이 가능하지만, 앞이 트인 마루는 나무 바닥을 깔아 난방이 되지 않는다.

아궁이에 불을 지피면 불길이 고래를 따라 안쪽으로 흘러 들어가면서 구들을 데워 방 안 공기가 대류 현상을 일으키게 되며, 연기는 굴뚝을 통해 빠져 나간다.

복사 – 전도 – 대류 – 재

온수 난방의 시조

온돌 문화가 국가 지정 무형문화재가 된 것은 전통 온돌이 점차 사라지고 있기 때문이기도 하다. 오늘날 거의 대부분의 한국 주택 온돌에는 아궁이가 없고, 그 자리에 온수 보일러가 들어섰다. 불길을 끌어들여 흐르게 했던 고래 대신에 온수 파이프를 깔아 방바닥을 데운다. 대단위 아파트 단지에서는 중앙 난방 방식으로 수백 또는 수천 가구에 온수 난방을 제공한다.

온돌에서 영감을 받아 온수 난방을 처음 만든 사람은 뜻밖에도 미국의 건축가 프랭크 로이드 라이트이다. 근대 건축의 거장 중 한 사람인 그가 한국의 온돌을 만난 것은 1914년 겨울 일본 도쿄에서였다.

데이코쿠호텔 설계를 의뢰한 오쿠라 기하치로(大倉喜八郞)는 일본 다다미방에서 추위에 떨고 있는 라이트를 어떤 방으로 안내했다. 그는 라이트에게 그 방을 ‘코리안 룸’이라고 설명했는데, 이곳은 일제가 경복궁에서 탈취해 간 조선 왕세자의 거처 자선당(資善堂)이었다. 한옥은 목재와 목재를 끼워 맞춰서 짓는 목구조 방식이기 때문에 해체와 복원이 자유롭다. 라이트는 그곳에서 기적 같은 일을 경험했다고 술회한다.

“바닥에 무릎을 꿇고 앉았는데 정말 말로 표현할 수 없는 그런 훈훈함이 감돌았다. 눈에 보이는 난방 시설도 없었고, 이것으로 난방이 되는구나 하고 바로 알 수 있을 만한 그 어떤 것도 없었다. 그건 정말이지 난방 여부의 문제가 아니라 하나의 기후적 사건이었다.”

“기온이 갑자기 바뀐 것 같았다. 결코 커피 때문이 아니었다. 마치 봄이 온 듯했다. 우리는 곧 몸이 따뜻해지고 다시 즐거워졌다. 바닥에 무릎을 꿇고 앉았는데 정말 말로 표현할 수 없는 그런 훈훈함이 감돌았다. 눈에 보이는 난방 시설도 없었고, 이것으로 난방이 되는구나 하고 바로 알 수 있을 만한 그 어떤 것도 없었다. 그건 정말이지 난방 여부의 문제가 아니라 하나의 기후적 사건이었다.” - 『Frank Lloyd Wright: An Autobiography』, 「Gravity Heat」, 1943년 증보판

‘코리안 룸’에서 이 ‘기후적 사건’을 경험한 라이트는 당시에 이미 실용화되었던 전기 라디에이터의 구불구불한 파이프를 펴서 데이코쿠 호텔의 바닥에 깔았다. 이것이 온수 난방의 시작이었고, 이후 라이트는 여러 건축물에 이 방식을 적용했다.

치유의 공간

온돌방은 ‘치유의 공간’이기도 하다. 연기가 없는 복사 난방 방식은 축농증이나 폐렴 등 기관지 질병을 예방하는 데 도움이 되고, 신경통이나 관절염의 통증을 가라앉히는 데도 큰 효과가 있다. 흔히 감기에 걸렸을 때 따끈한 아랫목에 누워 이불을 푹 덮고 땀을 흘리고 나면, 막힌 코가 뻥 뚫리고 고열도 가라 앉는다. 그런가 하면 고된 노동으로 지친 몸도 온돌방에서 푹 자고 나면 다음 날 아침에는 거뜬해진다. 온돌은 산후 조리에도 탁월한 효과를 갖는다.

이런 현상들은 아궁이에서 불을 땔 때 돌과 황토에서 방사되는 원적외선이 우리 몸 깊숙이 열을 전달해 온열 치료 효과를 나타내기 때문인 것으로 알려졌다. 원적외선은 신체의 면역력을 높여 자연 치유력을 회복시켜 준다. 또한 공기로 전해지는 열보다 피부에 직접 닿는 열이 혈액 순환을 돕는 원리이기도 한데, 현대식 온수 난방에서도 온돌의 전통적 치유 효과를 유지하기 위한 과학적 실험과 노력이 꾸준히 계속되고 있다.