사진의 본질은 무엇보다도 현장성과 기록성이다. 한국의 다큐멘터리 사진가들 역시 그런 본질에 충실하며, 격동하는 역사의 현장에서 목격자와 증언자가 되어 왔다. 한 장의 사진이 역사의 물줄기를 바꾸기도 했던 한국 현대 사진의 기점은 일본의 식민 지배로부터 풀려난 1945년이었다.

한국 현대사의 현장에는 항상 사진가들이 있었다. 그들은 카메라로 군부 독재에 저항했고, 산업화의 대열에서 낙오한 사람들을 따뜻한 시선으로 감싸 안았다. 통제로 인해 공적인 기록과 역사에서 삭제되고 말았을 기억을 다큐멘터리 사진가들은 그렇게 되살려 주었다.

한국 현대 사진사의 출발은 8·15광복과 정확히 일치한다. 일제의 탄압과 통제로 인해 풍경 사진밖에 찍을 수 없었던 사진가들이 1945년 8월 15일 바로 그날부터 식민 지배 아래 통제된 시각이 아닌, 자유를 되찾은 한국인의 시선으로 나라와 민족을 보기 시작했기 때문이다. 그런 점에서 이 날은 한국 사진의 ‘독립 기념일’이기도 하다.

머릿속으로 상상한 장면을 캔버스 위에 구현할 수도 있는 회화와 달리 사진은 반드시 현장에 있지 않으면 찍을 수가 없다. 많은 사진가들이 역사의 현장에서 사진을 통해 자신의 목소리를 냈다. 그중에는 전남 광주 출신의 19세 청년 사진가 이경모(Lee Kyung-mo 李坰謨 1926~2001)도 있었다.

「골목 안 사람들, 서울 행촌동」, 김기찬, 1972년

ⓒ최경자(崔敬子). 사진 제공 눈빛출판사(Noonbit Publishing)

분단의 격랑과 한국전쟁

이경모에게 처음으로 카메라를 쥐어 준 이는 할아버지였다. 당시에 그는 화가가 될 꿈을 꾸고 있었지만, 중학교 입학 선물로 받은 미놀타 베스트(Minolta Vest) 덕분에 평생 사진가로 살게 된다. 해방이 되던 날 그는 카메라를 꺼내 들고 거리로 나가 감격해하는 군중을 사진에 담았다. 한국 현대 사진이 비롯되던 순간이었다. 1945년 9월 초순, 이경모는 서울의 번화가인 명동 입구에서 낯선 광경을 보고는 곧바로 사진에 담았다. 그것은 일본군 대신 서울에 진주한 미군들이 백화점 앞에 앉아 있는 모습과 인력거를 타고 가는 모습이었다. 그것은 일본군 대신 서울에 진주한 미군들이 백화점 앞에 앉아 있는 모습과 인력거를 타고 가는 모습이었다. 3년에 걸친 미군정기는 해방이냐 또 다른 외세의 점령이냐의 논란을 야기했으며, 분단의 비극이 함축된 시기였다.

해방은 되었으나 미군의 통치 아래 놓인 당시 상황이 어린 사진가의 눈에도 예사롭지 않게 보였던 모양이다.

이경모는 좌익과 우익의 대립으로 빚어진 여수∙순천사건을 비롯해 한국전쟁을 관통하는 격동기의 한국을 많은 사진으로 남겼다.

해방의 기쁨도 잠시, 한반도는 분단으로 인한 고통에 시달려야 했다. 이런 현실을 직시하고 분단 문제에 천착하는 사진가들이 나타나기 시작했다. 군 정보기관 장교 신분이었던 사진가 한치규(Han Chi-gyu 韓致奎 1929~2016)는 민간인들이 접근할 수 없는 비무장지대에서 남북 분단의 첨예한 현장을 사진으로 기록했다.

북한에서 어선을 타고 남으로 내려와 국군으로 한국전쟁에 참전했던 그는 업무를 위해 장만한 카메라를 분신처럼 몸에 지니고 다녔다. 1979년 대령으로 예편하기 전까지 그는 비무장지대나 예하부대를 방문할 때마다 셔터를 눌렀고, 집이 있는 서울에 올 때마다 변모하는 서울 시가지를 찍거나 떨어져 지내던 자녀의 모습을 촬영해 작고하기 직전 사진집을 내기도 했다. 그렇게 그가 남긴 사진들은 분단의 상처와 당시 한국인들의 삶을 휘감았던 군사 문화의 단면을 되돌아보게 한다. 가슴 아픈 사실은 비무장지대를 사이에 둔 이 불안한 평화가 한민족이 풀지 못한 숙제로 여전히 남아 있다는 점이다.

눈부신 산업화 뒤편의 가난한 소시민들

전쟁과 분단의 파란을 겪으면서도 한국은 세계에서 그 유례를 찾기 힘든 압축적 경제 성장을 이뤄 냈다. 한국의 다큐멘터리 사진가들은 이런 고도 경제 성장 과정에서 소외된 이웃들에게 따뜻한 시선을 보냈다. 빈자들의 일상을 기록한 대표적 사진가는 최민식(Choi Min-shik 崔敏植 1928~2013)이다. 그는 1957년 일본 도쿄의 중앙미술학원 디자인과를 졸업하고 독학으로 사진을 연구하면서 사람을 소재로 한 사진을 찍기 시작했다. 평생에 걸쳐 사진집 『Human』을 14권 펴낸 그는 사회 저변의 가난하고 고통받는 이들을 포착해 인간의 내면과 본성을 직관적으로 투시했다.

“나는 이 땅에서 소외받는 가난한 이들에게 내 모든 애정을 다 쏟았다. 50여 년 동안 어둡고 고단한 지경에 처한 사람들만 렌즈에 담아 왔다. 셔터를 누르면서 한 번도 인간으로서 그들의 진실을 의심한 적이 없다.”

자신도 평생 가난했던 그는 가난한 사람들을 피사체로만 생각하지는 않았다. 그는 누구보다도 사진 속 불우한 이웃들을 사랑했고, 1960~70년대의 고속 경제 개발에서 뒤처진 그들의 모습을 생생하게 기록했다. 산업화와 경제 성장이 반드시 인간에게 행복을 가져다주지 않는다는 사실을 간파한 또 한 명의 사진가가 있었다. 김기찬(Kim Ki-Chan 金基贊 1938~2005)은 주말마다 카메라를 메고 가난한 사람들이 모여 사는 서울의 달동네를 찾곤 했다. 텔레비전 방송국에 근무했던 그는 “중림동 골목은 참으로 내 마음의 고향이었다. 처음 그 골목에 들어서던 날, 왁자지껄한 골목의 분위기는 내 어린 시절 사직동 골목을 연상시켰고, 나는 곧바로 내 사진의 테마는 골목 안 사람들의 애환, 표제는 골목 안 풍경, 이것을 내 평생의 테마로 결정해 버렸다”라고 회고한 바 있다.

김기찬은 ‘골목 안 풍경’을 주제로 한 사진집을 6집까지 출간하였으며, 농촌에서 상경한 사람들이 서울역 앞에 진을 친 모습과 그들이 버리고 떠난 농촌의 변모하는 풍경을 기록한 작품집도 남겼다. 그의 사진은 골목 안 사람들과의 친밀감을 바탕으로 골목이라는 협소한 공간에서 이루어진 오랜 시간의 기록으로서 꾸준히 재평가되고 있다. 혹독한 경제 개발의 대가로 한국인들은 고향과 가족, 그리고 이웃을 잃었다. 그러나 가난하지만 서로 격려하고 위로하며 따뜻한 골목을 무대로 살았던 그 시절 소시민들의 모습은 그의 사진 속에 살아 있다.

「인력거를 타고 가는 외출 나온 미군들」, 이경모, 서울 명동 입구, 1945. 9.

민주주의를 향한 열망

한국 사회는 계획 경제를 이끌며 장기 집권을 했던 박정희 전 대통령 사망 이후 뜨거운 민주화의 열기로 소용돌이쳤다. 학생들은 신군부의 독재 정권 타도를 외치며 거리로 나섰고 침묵을 지키던 시민들이 합세했다. 그러나 언론이 정부에 의해 통제되었으므로 시민들은 민주화 운동의 모든 진상을 제대로 알지 못했고, 군부 독재 정권이 어떤 음모를 꾸미는지 헤아릴 수조차 없었다. 하지만 제한된 정보 속에서도, 특히 1980년 5월 광주에서 빚어진 참극과 독재 정권의 어두운 그림자를 깨닫게 된 학생들이 민주화 운동에 앞장서기 시작했다.

2015년 뉴시스통신사를 마지막으로 현역에서 은퇴한 사진 기자 권주훈(Kwon Joo-hun 權周勳 1943~현재)은 47년간 현장에서 뛰어다니며 시대를 증언했다. 1986년 5월 20일 오후 2시경 그는 서울대 아크로폴리스 광장에서 진행되던 5월제를 취재하고 있었다. 그날의 주제는 ‘광주항쟁의 민족사적 재조명’이었고, 당시 유명한 반체제 운동가였던 문익환(Moon Ik-hwan 文益煥 1918∼1994) 목사가 학생들 앞에서 연설을 하고 있었다.

「군사분계선을 순찰하는 한국군」, 한치규, 1972. 9.

그런데 갑자기 학생회관 4층 옥상에서 한 학생이 구호를 외치며 온몸에 시너를 뿌리고 불을 붙인 후 7m 아래 2층 난간으로 투신했다.

주변에 있던 학생들이 달려가 불을 끄려 했지만 쉽게 꺼지지 않았다. 차량용 소형 소화기를 가져다 간신히 진화했지만, 이동수(李東洙) 군은 병원으로 옮겨진 직후 사망했다.

당시 계엄령 아래에서 이 충격적 분신 장면을 담은 사진을 용감하게 게재할 국내 언론사는 없었다. 권 기자가 다니던 신문사마저 이틀 뒤에야 박스 기사로 작게 보도했을 뿐이었다. 결국 이 사진은 외신에 보도되면서 거꾸로 국내에 알려지게 되었다. 온몸에 불이 붙어 다이빙하듯 떨어지는 참혹한 장면은 민주화를 위한 학생들의 열망이 얼마나 절실했는가를 잘 말해 준다. 이 사진을 보고 충격을 받은 어떤 청년은 법관이 되려다가 진실을 전하는 기자의 길로 진로를 수정하였다고 고백한 바 있다.

극한의 대결로 전개되던 독재 정권과 민주 진영의 충돌을 기록한 사진가는 비단 권 기자만이 아니었다.

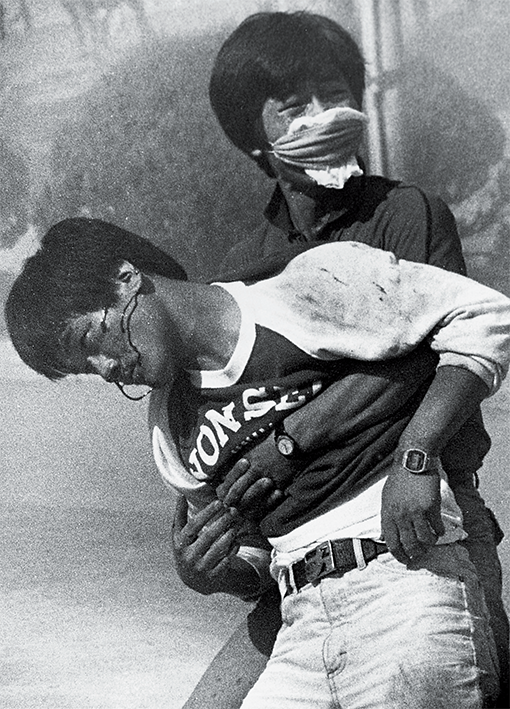

「쓰러지는 이한열」, 정태원, 1987.

로이터통신 한국지부 사진부장을 역임한 베테랑 사진 기자 정태원(Tony Jung, aka Jung Tae-won 鄭泰元 1939~현재) 역시 1980년 광주항쟁과 1987년 6월항쟁을 사진에 담아 전 세계로 타전했다.

특히 1987년 6월 9일 연세대 앞에서 시위를 벌이던 중 최루탄에 맞아 쓰러진 이한열(李韓烈) 군의 사진은 6월항쟁의 기폭제가 되었으며 이후 오랫동안 민주화 운동의 아이콘으로 시선을 끌었다. 무자비한 공권력에 의해 피를 흘리며 쓰러지는 그의 사진이 신문을 통해 보도되자 일반 시민들 사이에 격한 분노의 불길이 솟아올랐다.

정태원 기자의 회고에 의하면 최루가스가 안개같이 피어오르던 곳에서 한 학생이 손을 뒷머리 쪽으로 올리는 듯하다 푹 쓰러지는 것을 목격하고는 바로 달려갔다고 한다. 그는 다른 한 학생이 달려와 부축해 일으키는 장면을 근접 촬영으로 카메라에 담았다. 중요한 사진임을 직감한 그는 병원으로 실려 가는 학생을 뒤로 하고 회사로 돌아와 암실에서 사진을 인화해 전 세계로 전송했다. 그런 다음 이한열 군을 응급 치료한 병원 담당의를 수소문해 전화로 상태를 물어 보았는데, “코마 상태이며 곧 사망할 것 같다”는 대답을 들었다. 실제로 그는 의식을 되찾지 못하고 7월 5일 숨을 거두었다. 정 기자는 시위 때마다 학생들 쪽에서 근접 촬영을 했다. 광주항쟁 때에도 시민군 편에 서서 총탄이 날아다니는 현장을 촬영했다.

이처럼 한국 현대사의 현장에는 항상 사진가들이 있었다. 그들은 카메라로 군부 독재를 비판했고, 산업화의 대열에서 낙오한 사람들을 따뜻한 시선으로 감싸 안았다. 통제로 인해 공적인 기록과 역사에서 삭제되고 말았을 기억을 다큐멘터리 사진가들은 그렇게 되살려 주었다. 그들은 온몸을 던져 말해 왔다.“사진은 언제나 강자보다는 약자를, 가해자보다는 피해자를, 승자보다는 패자를, 권력보다는 민주를 추구해 왔다”라고.

사진의 민주화, 그리고 촛불혁명

1945년 이후 한국 사회가 정치∙경제∙사회적으로 쉬지 않고 달려온 숨가쁜 현대사는 현장을 지킨 많은 사진가들에 의해 기록되었다. 반면에 2016년 10월부터 시작된 ‘촛불 혁명’은 작가 중심의 사진에서 시민 모두가 사진가인 시대로 변했음을 실감하게 만드는 계기였다.

아날로그 사진 시대에는 사진 기자들이 장비를 챙겨 사건∙사고 현장으로 출동해 사진을 찍었지만, 디지털 사진 시대에는 전문 기량은 없지만 바로 그 현장에 있는 모든 사람들이 자신의 시각으로 사진을 찍게 되었다. 휴대폰에 내장된 카메라의 기능이 점점 더 좋아지고 있기 때문이다. 사진의 주체 역시 이렇게 민주화되었다. 2014년 4월 16일 세월호가 침몰할 때 배 안에 갇혀 있던 많은 학생들이 자신의 휴대폰을 꺼내 그 절박했던 순간을 사진과 동영상으로 남겨 많은 사람들을 울렸던 것이 단적인 사례다.

2016년 겨울 광화문 촛불 시위 현장에서도 마찬가지였다. 당시 현장에 있었던 많은 시민들이 가족이나 동료와 함께 포즈를 취하고 사진을 찍는 장면을 자주 목격할 수 있었으니, 이때 찍힌 사진은 무수히 많을 것이다. 그들은 저마다 때때로 이 사진들을 꺼내 보며 부패 정권에 분노했던 그날의 민주주의를 향한 뜨거운 열정에 동참했던 것을 오래도록 기억할 것이다.