Kisah Pergulatan Seorang Penulis dalam Masa Kritis

‘Debu dan Cerita-cerita Lainnya’

Oleh Yi T’aejun, diterjemahkan oleh Janet Poole, 304 halaman, $25.00, New York: Columbia University Press [2018]

Yi T’aejun (atau Lee Tae-jun) adalah seorang penulis penting di awal zaman Korea modern, tapi keputusannya untuk pindah dari Seoul ke Pyongyang pada tahun 1946 membuat karyanya dilarang di Korea Selatan sampai tahun 1988. Walaupun larangan ini sudah dicabut tiga dekade lalu, karya-karyanya tetap sulit didapatkan dalam bahasa Inggris. “Debu dan Cerita-cerita Lainnya” setidaknya bisa mengobati kerinduan itu dengan kumpulan cerita pendek Yi dari periode kolonial akhir dan setelah pembebasan pada tahun 1945.

Ada satu tema yang bisa mewakili kumpulan cerita ini, yang sifatnya sangat personal: pergulatan seorang penulis untuk tetap setia pada bidang seninya dalam masa krisis. Senarai kisah itu menampilkan tokoh protagonis autobiografi Hyon, dan dalam cerita-cerita itu kita bisa membaca ekspresi Yi mengenai tekadnya untuk bertahan. Tentu tidak mudah bekerja sebagai penulis hanya dari karya yang membutuhkan kreativitas tinggi. Dalam “Musim Hujam” (1936), Yi melukiskan sebuah potret banyaknya penulis kontemporer yang terbuang seperti penulis dan penyunting surat kabar dan majalah. Ternyata, ketika seseorang percaya bahwa “seni lebih penting dari segalanya,” sebagaimana Hyon bersikeras dalam “Sungai Pae yang Membeku” (1938), kehidupan menjadi lebih sulit.

“Sebelum dan Sesudah Pembebasan” (1946), seperti tersirat dalam judulnya, menggambarkan Hyon berjuang untuk tetap menjadi penulis selama periode kolonial dan setelah pembebasan dari Jepang. Ketika pemerintah Jepang memaksanya mendukung tindakan penjajahan mereka dengan tulisan, jeritan dalam senyap itu mengungkapkan suara hatinya: “Saya hanya ingin hidup!”. Kalimat ini menunjukkan ia ingin hidup sebagai dirinya sendiri, bukan sebagai alat ideologi pihak lain. Mengikuti keinginan penguasa kolonial bukanlah sebuah kehidupan dan Hyon menyatakan bahwa ia lebih baik berhenti menulis sama sekali daripada menjadi corong propaganda Jepang.

“Nenek Harimau,” yang ditulisnya pada tahun 1949, jelas tampak sebagai usaha yang dilakukan oleh Yi untuk mengikuti apa yang diperintahkan kepadanya di Korea Utara untuk menyuarakan propaganda, dan merupakan gambaran bagaimana pemerintah Korea Utara menekankan pada pendidikan, kemajuan ilmu pengetahuan dan pengabaian takhayul. “Debu” (1950) memberikan gambaran yang jauh lebih kompleks. Karikatur orang-orang Amerika dan pendukungnya di Korea Selatan bukanlah sesuatu yang mengherankan, tapi tokoh protagonis Hyon adalah tokoh yang sebisa mungkin berusaha tetap netral dalam pertentangan ideologi bangsa ini. Ia khawatir (sekali lagi, sangat yakin) bahwa salah satu dari dua Korea itu meninggalkan yang lainnya, yang kelak membuat rekonsiliasi dan penyatuan tidak mungkin dilakukan. Akhirnya, ia mendapatkan pencerahan dan menyadari alasan-alasan yang masuk akal yang dimiliki pemerintah komunis, tapi penutup cerita itu menyisakan banyak keraguan di benak pembaca. Terlihat dari tulisannya bahwa Yi tidak pernah benar-benar terbeli dan menjadi sosialis, dan inilah alasannya mengapa ia menghilang dari sejarah. Nasibnya tidak diketahui hingga kini.

Saat ini, ketika seolah tidak ada titik temu antara gagasan dan pendapat yang berseberangan, perjuangan seorang penulis untuk mempertahankan seni sebagai sesuatu yang bernilai seni dan sesuatu yang ideal melebihi ideologi sepertinya lebih relevan dari sebelumnya.

Panduan Desainer Berkebun Australia

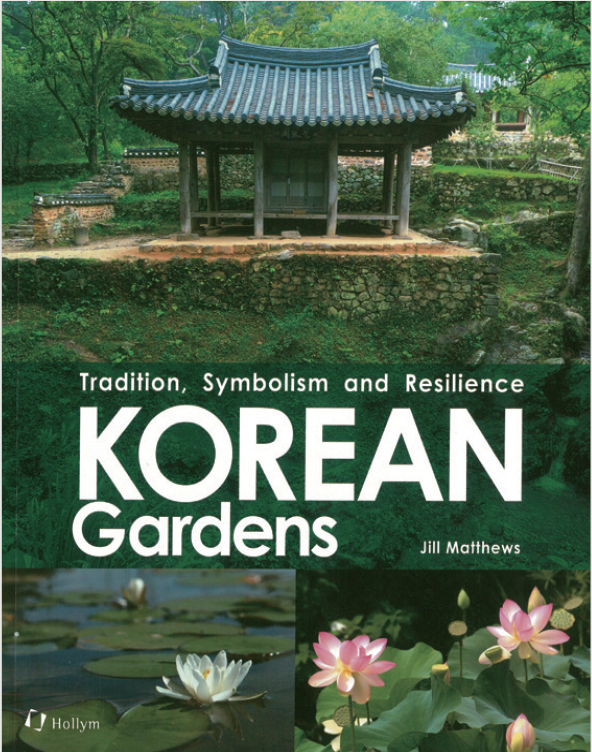

‘Kebun Korea: Tradisi, Simbolisme dan Keuletan’

Oleh Jill Matthews, 208 halaman, $44.50, Seoul: Hollym [2018]

Dalam buku terbarunya, desainer kebun Jill Matthews mengajak pembaca lebih jauh ke alam yang sering kali tidak mendapat perhatian semestinya. Matthews mengawali bukunya dengan sebuah tulisan tentang sejarah panjang dan keras mengenai kebun di Korea (kebun-kebun itu menjadi target untuk dihancurkan oleh Jepang) dan kemudian menuliskan aspek kebun Korea yang berbeda dari tradisi berkebun lainnya.

Ulasan singkat mengenai berbagai tradisi spiritual Korea, seperti pungsu (juga dikenal sebagai feng shui dalam bahasa Cina), syamanisme, Budha dan Konfusianisme kurang menyeluruh, tapi setidaknya bisa menjadi dasar pemahaman mengenai kebun-kebun di Korea. Bab berikutnya mengenai simbolisme sangat mencerahkan; mengetahui makna mendalam di balik jumlah dan pengaturan batu, tipe pohon dan tanaman, atau bentuk kolam dan pulau-pulau kecilnya menambah keindahan kebun-kebun ini.

Bagian kedua dan terbanyak dalam buku ini menampilkan 20 kebun-kebun cantik di Korea, termasuk kebun istana, kebun di permakaman, kebun kuil Budha dan kebun para filsuf Konfusius. Matthews juga menuliskan sejarah dan deskripsi singkat dari setiap kebun, dengan foto berwarna yang indah di hampir setiap halaman.

Bagian akhir berisi tabel dan diagram yang sangat membantu, termasuk glosarium istilah berkebun dalam bahasa Korea dan daftar buku-buku untuk dibaca lebih lanjut, serta daftar kebun-kebun yang khas dan unik serta sebuah peta yang menunjukkan lokasi kebun-kebun itu. Dengan pengetahuan yang lebih mendalam dan penghargaan terhadap sejarah berkebun di Korea, pembaca akan mendapatkan manfaat dari buku ini dan pasti ingin mengunjungi kebun-kebun itu sebanyak mungkin.

Evolusi Besar Mavericks terhadap Musik Tradisional Korea

‘Differance’

Oleh Jambinai, CD Audio $13, MP3 $8.91, London: Bella Union [2017]

© The Tell-Tale Heart

Jambinai, yang dikenal berkat karya crossover-nya dengan musik tradisional Korea, menjadi sensasi di luar negeri dan dianggap sebagai band post-metal atau post-rock. Albun lengkap band ini, yaitu “Differance” (atau “Chayeon” dalam bahasa Korea), yang pertama kali dirilis pada tahun 2012, mendapatkan predikat sebagai album crossover terbaik dalam Penghargaan Musik Korea ke-10 pada tahun 2013. Judul ini berarti “perbedaan dan pendobrakan makna,” meminjam istilah dari filsuf Perancis kelahiran Algeria Jacques Derrida, yang menyuarakan pemikiran kritisnya mengenai hubungan antara teks dan makna. Ini adalah album yang dibuat ulang. Album pertama direkam dalam piringan hitam dirilis oleh label luar negeri, diikuti album kedua pada tahun 2016, “A Hermitage,” dari perusahaan rekaman yang sama yang berbasis di Inggris.

“Time of Extinction,” lagu pertama dalam album itu, ditampilkan dalam upacara penutupan Olimpiade Musim Dingin PyeongChang tahun 2018. Sementara suara geomungo berdawai enam yang dimainkan dengan plektrum berselang-seling antara ada dan tiada, suara gitar elektrik yang intensif dan berat tampil mendominasi.

Lagu berikutnya, “Grace Kelly,” yang sangat berbeda dari gambaran aktris cantik Amerika yang menjadi Putri Monako. Liriknya, yang diawali dengan “Mimpiku adalah kematian dalam tipuan waktu, bersama dengan keputusasaan,” membawa kesan kuat dan dingin, seolah industri ini mengingatkan kita akan Grace Kelly.

Pada tahun 1975, ketika maestro pemain dan komposer gayageum Hwang Byung-ki (1936–2018), yang meninggal awal tahun ini, meluncurkan album “Labyrinth” (“Migung”), banyak orang terpukau. Tentu bukan sesuatu yang berlebihan menganggap album Jambinai “Differance” mewakili evolusi besar dalam musik tradisional Korea sejak album ini diluncurkan. Meski band ini sangat sibuk tampil di luar negeri, sangat menyenangkan membayangkan apa yang akan disuguhkan dalam albumnya yang akan datang.