2018年8月4日至12月16日,单色画巨匠尹亨根(1928-2007)回顾画展在国立现代美术馆首尔馆举办。这次画展不仅展出了许多作品,还公开了大量的画家生平资料,这些作品被评价为“以现代绘画语言解读韩国传统美学”。

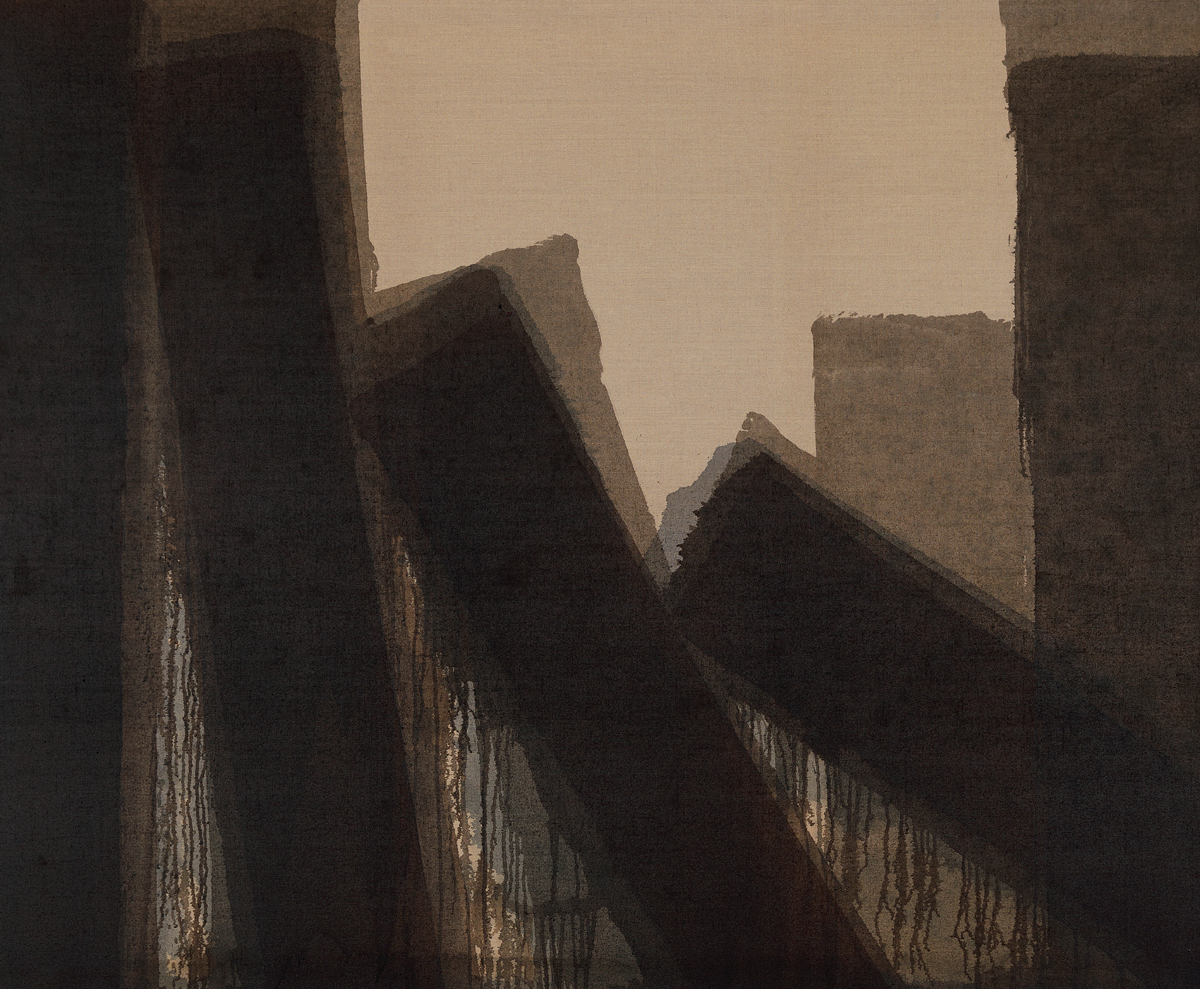

《焦赭》,1980,麻布油彩,181.6 x 228.3厘米

尹亨根在1980年听闻“五•一八”光州民主化运动后创作的单色画,形象生动地 描绘了“那些抵抗独裁政权的民众彼此依偎着倒在血泊中”的景象,本次参展是 该作品首次公开亮相。 ⓒ 国立现代美术馆

小时候每当牵着父母的手一起去美术馆,总能看见一两幅黑白画,画面意义极为抽象,让人无法揣摩,我觉得最是无趣了。有时我想,说不定看看题目就可以理解,可题目不是《无题》,就是《作品第***号》,失望之余不免心生恼火。后来我才了解到,这些作品叫做“单色画”,是韩国现代艺术的主流思潮,近年来在国际上也得到肯定。

在这些作品中,唯一让我心仪的是尹亨根《焦赭和深蓝》系列中的一幅。整幅画仿佛一座高高耸立的悬崖峭壁,迎着黄昏的晚霞或是黎明的朝霞,在霞光的微微映照下,显露出一个黑色的轮廓。看上去既仿佛是一幅东方的水墨画,又好像是一幅西方的抽象画,很有意趣。

那隐隐透着黑光的悬崖峭壁似乎有着说不完的故事。画上的留白被晚霞或朝霞所笼罩,仿佛越过悬崖峭壁,璨然绽放,蔓延至悠远和永恒。看着这幅画作,一种敬畏之情油然而生,心胸似乎也变得更加宽广和豁然。英国哲学家埃德蒙•伯克曾经说过:“无限往往让心灵充满那种愉快的恐惧,这是崇高的最真正的效应和最真实的体验。”如今想来,这难道不就是伯克所谓的“崇高”吗?

深奥、庞大且悠远的墨色

在国立现代美术馆观看尹亨根回顾展,仿佛一下子又找到了童年时的感觉。学艺研究员金仁惠是这次画展企划工作的负责人,在与她交谈的过程中,我又获得了一些新的信息。例如:在表现黄昏、黎明等背景色时,尹亨根不涂石膏粉,而是直接用画布自身的颜色,在他看来这颜色已足够完美。

不仅如此,我还了解到,大概自1973年起,尹亨根就只用将焦赭和深蓝混合在一起调成的墨色进行绘画,这是因为他认为焦赭是土地的颜色,深蓝是天空的颜色,于是将二者混合来表现天地。而像水墨画一般的晕染效果,是他通过在焦赭和深蓝颜料中混合大量松节油和亚麻油从而使颜料稀释获得的。

1977年1月的某一天,尹亨根在日记中写下了这样的文字:

“我把我的作品命名为‘天地门’。深蓝是天空的颜色,焦赭是土地的颜色,所以称之为‘天地’,而作品的构图是‘门’”。

天地由门开启,难道是开天辟地吗?天与地并非彼此分离,而是混沌一体一分为二,光线从裂缝中透射进来,真是玄妙(我一直觉得这部作品的底色是光线,而不是留白)。美术史学家金炫淑说:“尹亨根将天空的颜色深蓝与大地的颜色焦赭混合,制成了墨色,这一颜色恰恰体现了古代东亚哲学中表示宇宙的‘玄’字。‘玄’的字义是博大、精深、悠远,也指泛红的黑色”。

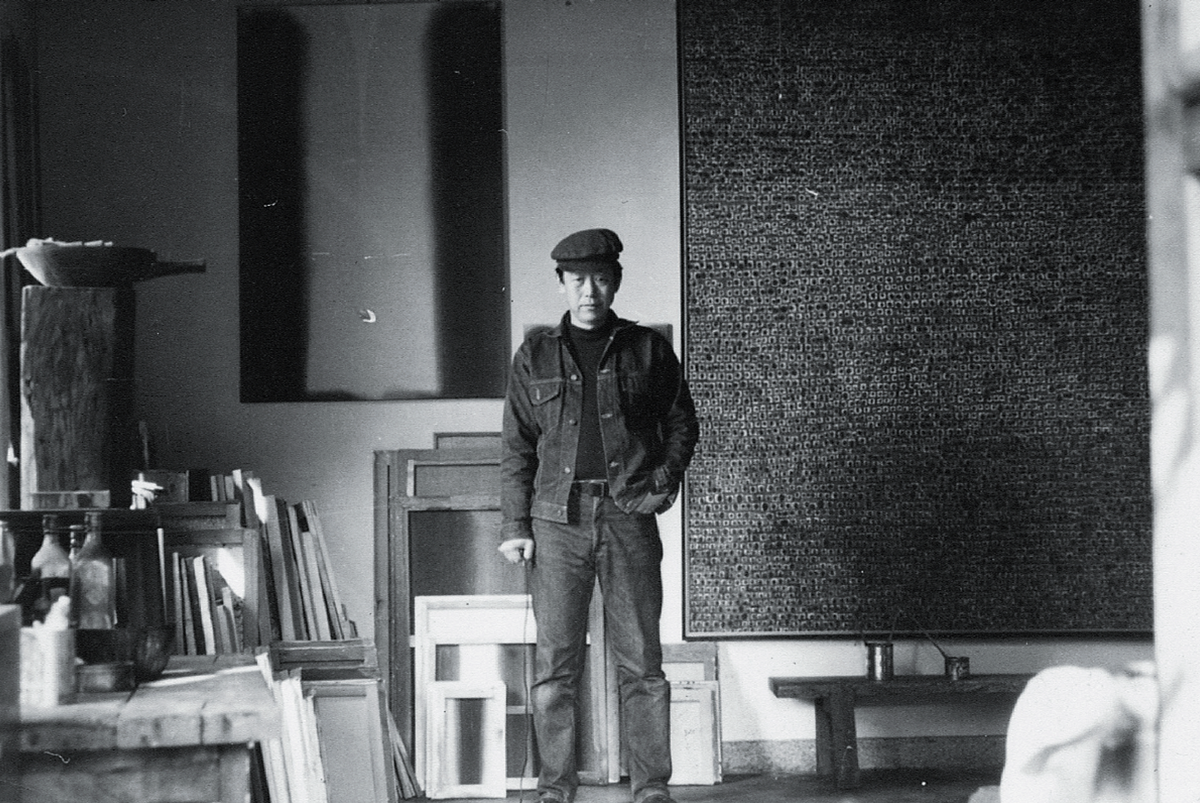

这是1974年尹亨根的岳父兼恩师——绘画大师金焕基逝世后,他在自己位于新村 的工作室中拍摄的照片。墙面上并排悬挂着他的新作《焦赭和深蓝》和金焕基的 代表作《我们将在哪里以什么形式再相见》。

青出于蓝胜于蓝

尹亨根在作品中只使用焦赭和深蓝还有其他缘由。尹亨根是美术大师金焕基的学生,还是他的女婿。尹亨根十分尊敬金焕基,但也不断地努力摆脱其影响,构筑自己的美术世界。金焕基是韩国第一代抽象画家,他不仅受到西方抽象画的影响,而且也从韩国文人画和传统工艺品中汲取灵感,将山、云、月亮、白瓷月形壶、梅花等东亚元素鲜明的主题半抽象半具象地表现出来。1963年定居纽约后,金焕基完全转向抽象画派,其点彩技法达到登峰造极的境地,在一张巨大的画布上画满密密麻麻的色点,宛若星光璀璨的浩瀚银河。从尹亨根的初期习作中很明显地可以看到金焕基的影子,尤其是那些使用了金焕基标志性的蓝色的素描。

直到1974年10月,尹亨根拍摄了一张极具象征意义的照片。照片中并排悬挂的两幅画分别是他的新作《焦赭和深蓝》和金焕基的点描画代表作《我们将在哪里以什么形式再相见》,尹亨根立在两幅画前,表情毅然而坚决。学艺研究员金仁惠说这张照片“体现了尹亨根的雄心壮志,仿佛在向世人宣告,他师从金焕基,但从此将与其告别”。

1977年,尹亨根在日记中曾对自己的系列作品《焦赭和深蓝》做过这样的解读:“我的画是一种没有诉说的痛哭,因此在画布两端垂直地画下两截粗柱子。”他依然十分尊敬金焕基,但对于金焕基的作品,他却如此评价:“金基焕的画作过于繁杂,仿佛飘游在空中。”

这是多么准确而绝妙的描述啊。二者的作品虽然都以宇宙为背景,但金焕基的蓝色点彩画让人联想到唯美的波斯菊,渗透着诗情画意;而尹亨根的作品让人联想到天地之初的一片混沌,让人颤栗。从色调上来看,金焕基的画作仿佛在天空中徜徉,而尹亨根的画作则始终扎根于土壤。1990年,尹亨根在东京上田画廊馆举办了个人画展,在画家随笔中,他写下了这样一段话:“世间万物终归尘土,一切都只是时间问题。我和我的作品也不例外,想到这里,一切都无关痛痒。”

他的作品中出现的黑色,不仅是天地混沌一体的颜色, 也是根植于这片土地的树木被烧焦的颜色,是被这片荒谬的土地所束缚而无法飞翔的人们内心焦灼的颜色。

接二连三的政治迫害

尹亨根为何始终脚踏实地呢?这与他的个人经历有关。他的作品中出现的黑色,不仅是天地混沌一体的颜色,也是根植于这片土地的树木被烧焦的颜色,是被这片荒谬的土地所束缚而无法飞翔的人们内心焦灼的颜色。在1990年7月的日记中,他这样写道:

“我见过被烧焦的椽木,那是比腐烂的草木更深的黑色,大概人们焦灼的内心也像烧焦的椽木一般黑吧。”

他究竟有着怎样的经历呢?1950年,尹亨根在朝鲜战争中差点被枪决,总算艰难逃出。之后也因政治原因多次被捕,最后一次被捕让他的艺术世界发生了决定性的改变。1973年,在淑明女高工作了10余年的尹亨根因为揭露一名学生违规入学而被扣上莫须有的罪名,锒铛入狱。那名学生是财阀之女,曾向中央情报部部长行贿。尹亨根所犯的罪状也十分离谱,竟是由于他戴的帽子与列宁戴的帽子十分相似。事实上,是金焕基从纽约寄来了照片,尹亨根十分喜欢照片中金焕基戴的帽子,便亲手用缝纫机做了一顶。没想到却因此被冠上了罪名。最终,在被拘禁一个多月后,直到在辞职书上签了字,他才被释放出狱。

“从1973年起,我的画风就完全变了,开端是我从西大门看守所被释放后,一气之下画了一幅单色画。之前在作品中,我也曾使用彩色,但经历了这件事之后,我开始厌恶色彩,厌恶华丽,画作也逐渐趋于灰暗。这是我在通过绘画,发泄心中的不满与愤怒。”

尹亨根在后来的采访中如是说。如果不了解他的这些个人经历,在欣赏《焦赭和深蓝》系列作品时,就会很难揣摩出他的内在情感。因为这些画虽然蕴意丰富,但却缄默不语,是“没有诉说的痛哭”。

这次回顾展中,还有一幅特殊的作品与他的生平经历息息相关。这便是他在1980年6月创作的《焦赭》。在《焦赭和深蓝》与《赭》系列作品中,尹亨根大量运用了方正、笔直的黑色线条。但在这幅作品中,粗犷的线条却仿佛像要坍塌一般向下倾斜,中间有无数细线往下流淌,好像是无数流着鲜血倒下的人们。这幅作品是他在听闻光州民主化运动中的政府屠杀行为后创作的。

想到自己亲身经历的非民主的政治迫害正在重演,他无比愤怒,画作一挥而就。20世纪70至80年代的单色画因漠视当时的政治社会现实而饱受批判,但至少尹亨根不应该因此受到指责。2017年,国立现代美术馆从尹亨根家属手中收购了这幅作品。在这次回顾展中,它首次公开亮相。

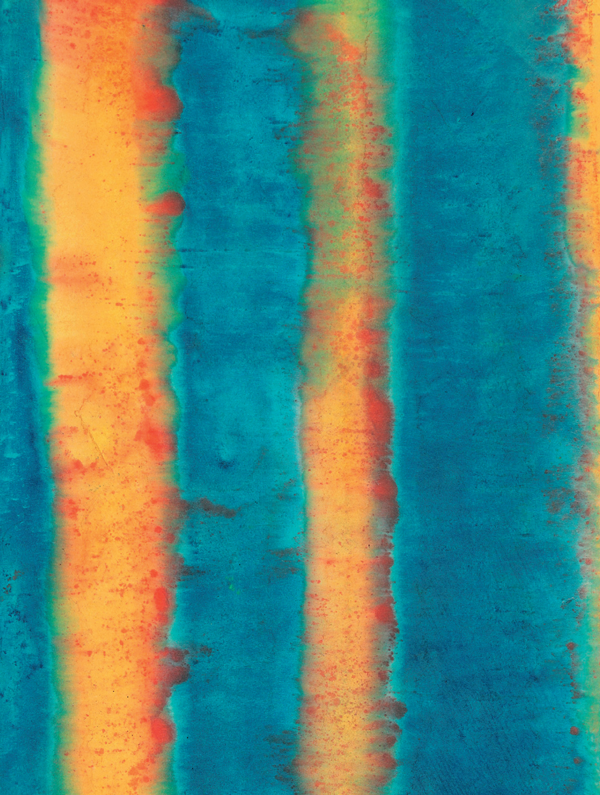

《焦赭和深蓝》,1976-1977,麻布油彩,162.3 x 130.6厘米

尹亨根辞退教师公职,全身心投入绘画创作时期的作品。当时,他把自己的作品命名为“天地门”。

《绘画》,1972,高丽纸油彩,49 x 33厘米

这是尹亨根早期绘画作品之一,为在高丽纸上尝试调节水彩的浓度和晕染效果而创作。直到这一时期,尹亨 根还一直使用亮色,但后来他就不再使用这些亮色。

追寻无形的无限

即便如此,尹亨根所有作品中的黑色并非都代表着愤怒和批判。他在日记中写道:“树木不畏严酷的风霜雨雪,在极度的严寒中努力坚持,维系着自己的生命,坚守着自己的一席之地,默默地不做任何声响。”他在亲眼目睹这些树木死亡、回归尘土后,也反复说过这句话。他所采用的焦赭和深蓝色域就像这些回归尘土的树木,是沉默,也是坚守,既象征着生命,也象征着死亡。就像美术评论家李逸说的那样,是“是无法抹去的最原始的形态”。

另一位评论家吴光洙也形容尹亨根的画作是“抽象风景”,说他的画面“极其简洁,却寓意无比丰富的山水景致”,“并不是刻意勾画的自然,而是浑然天成的眼前的自然”。这与美国艺术史学家罗伯特•罗森布拉姆对抽象主义画家马克•罗斯科色域绘画的评价如出一辙。他说罗斯科抽象的色域绘画同19世纪德国浪漫主义画家卡斯帕•大卫•弗里德里希的风景画一样,将参观者带到美丽的风景面前,但弗里德里希是将景致再现出来,而罗斯科的色域本身便是一道美丽的风景,将参观者的精神世界带向“无形的无限”。很多人在欣赏罗斯科的作品时,百感交集,热泪盈眶。尹亨根的画作既带有抽象色彩,同时也是一道风景,它给我的心灵带来了痛苦与喜悦,同时也将我的精神带向了无形的无限。(木子译)