구정아는 일상의 평범한 재료들을 깊은 감각적 경험으로 탈바꿈시킨다. 전통적인 인식에 의문을 제기하는 작품을 통해, 존재와 부재의 경계를 탐색하고 예술이 공간 및 공동체와 관계를 맺는 방식을 다시 생각하게 한다.

2024년 베니스비엔날레 한국관에서 열린 <구정아 – 오도라마 시티> 전시 전경. 구정아의 세계관이 담긴 검은 형상의 작품 우스(OUSSS)가 2분에 한 번씩 입으로 향을 내뿜는다.

Courtesy of Pilar Corrias, London, and PKM Gallery, Seoul, Photo Mark Blower.

“그저 평범한 것은 없다.” 이것은 구정아 작가의 핵심적인 예술 철학이다. 일상을 외부가 아닌 내부에서 접근하며, 우리가 무심코 지나치는 요소들을 천천히 관찰하면 깊은 연결성을 발견할 수 있음을 보여준다. 의식의 가장자리를 맴도는 듯한 그녀의 작업은 ‘부재’를 ‘존재’만큼 중시하는 한국 전통 미학과도 맞닿아 있다. 수묵산수화나 사찰 건축에서도 살펴볼 수 있는 원리다. 구정아는 빛, 공간, 향 등의 요소를 조용히 녹여내 인위적인 경계를 허물어 낸다.

평범함의 오케스트레이션

1967년 서울에서 태어난 구정아는 경제학자인 아버지를 통해 가치와 교환의 개념을, 전업주부였던 어머니를 통해 일상 공간에 깃든 감성을 배웠다. 파리 에콜 데 보자르에서 유학한 후, 서구 중심적 예술 담론을 넘어 한국 작가들이 국제적으로 인정받기 시작하던 전환기에 예술계에 등장했다.

그녀가 주목받게 된 1996년 작품 <스웨터의 옷장(Pullover’s Wardrobe)>은 파리의 한 아파트에 좀약을 전략적으로 배치한 설치 작품이었다. 관람객은 시각적으로 작품을 인지하기 전에, 먼저 할머니의 장롱을 연상케 하는 특유의 향을 통해 작품을 조우하게 된다. 같은 해 발표한 <오슬로(Oslo)>에서는 아스피린 가루에 푸른 빛을 비추어 미니어처 산봉우리와 계곡으로 변신시켰다. 이처럼 일상을 사유의 대상으로 전환하는 감각은 이후 구정아의 작업에서 대표적 특징으로 자리 잡게 되었다.

이러한 초기 실험을 통해 구정아는 자신만의 고유한 예술 언어를 확립했다. 다양한 감각을 자극하는 찰나의 요소들을 활용해 공간을 살아나게 한다. 서구 미술에서 나타나는 시각 중심적 접근법에 도전하며, 미(美)가 명확함에서 비롯되기보다 예측 불가능한 구성 속에서 맺어지는 관계를 통해 드러나는 것임을 보여준다. 그녀의 작업은 감각의 재조정을 유도하는 경험을 만들어 내며, 일상적인 재료와 순간들 속에 깃든 특별한 가능성을 발견하게 만든다. 많은 현대 미술가들이 규모와 기술적 완성도로 관객을 압도하는 반면, 구정아의 의도적으로 절제된 미학은 빠르게 소비되는 오늘날의 시각문화 속에서 좀처럼 경험하기 어려운, 사색적인 몰입을 가능하게 한다.

그녀의 독창적인 예술 언어는 많은 미술관의 주목을 받았고, 2002년 구겐하임 미술관의 휴고 보스 상 최종 후보까지 올랐다. 같은 해 열린 전시 <3355>에서 그녀는 빈 제체시온 갤러리 안에 24시간 머물며 수백 개의 담배를 꼼꼼하게 쌓아 올렸다. 담배꽁초, 비닐 포장지, 개인 물건 등 그녀가 남긴 자취들은 차가운 흰 벽과 인간의 존재가 충돌하는 묘한 긴장감을 만들어 냈다.

뉴욕 이봉 랑베르 갤러리에서도 비슷한 맥락의 작업이 이어졌다. 텅 빈 듯한 공간 안에 미니어처 기념비처럼 정리된 동전 더미, 거의 느끼지 못할 속도로 회전하는 흰 원통, 불규칙하게 빛을 흩트리는 유리 결정들이 숨겨져 있었다. 이처럼 섬세한 작업들은 훗날 그녀가 빛과 물질을 정교하게 다루며 공공 공간을 변화시킨, 보다 대담한 작업들의 출발점이 되었다.

‘OUSSS’와 조명

구정아는 1998년부터 ‘Ousss’라는 개념을 탐구해 왔다. 그녀의 표현에 의하면 “장소이면서 장소가 아닌 곳, 세계이면서 세계가 아닌 곳, 인간이면서 인간이 아닌 존재”이다. 이 신조어는 그녀의 설치 작업, 드로잉, 텍스트 속에서 ‘Oussser’, ‘Ousssology’ 등 다양한 형태로 확장되어 왔다. 2007년에는 카리브 철학자 에두아르 글리상과 『Flammariousss』를 출간했는데, 표정 없는 여러 인물들을 통해 Ousss의 본질을 해석한 내용을 담고 있다.

Ousss는 2017년 아트선재센터 개인전 <아정구(ajeongkoo)>에서 다시 한번 진화했다. 이 전시에서는 <미스테리우스(MYSTERIOUSSS)> 와 <큐리우사(CURIOUSSSA)>라는 제목의 흑백 3D 애니메이션이 공개되었는데, 태아를 연상시키는 존재들이 우주를 유영하듯 헤엄치는 모습을 담고 있다. 이후 함께 전시된 2010년 작 < Dr. Vogt > 시리즈는 형광 핑크빛 조명이 비추는 바닥 위에 파란색 펜으로 그린 드로잉이 걸려 있는 작품이다. 관람객을 낯선 시각적·지각적 세계로 안내하며, 단순화된 캐릭터의 움직임과 외딴섬의 풍경이 몽환적이고 독창적인 서사를 만들어 낸다.

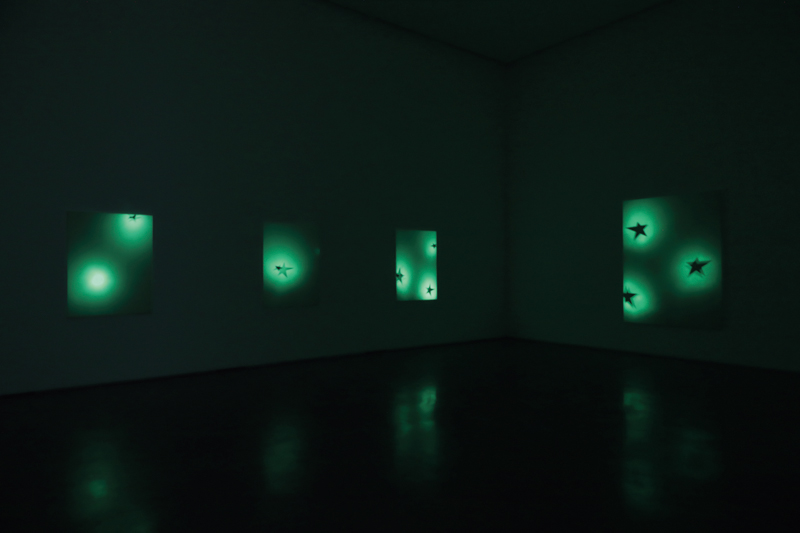

2020년 PKM 갤러리에서 열린 < 2020 > 전시 전경. 이 전시에서 선보인 인광 회화 시리즈 < 7개의 별들(Seven Stars) >은 조명이 사라지는 순간 우주를 유영하는 듯한 3차원 공간을 연출한다. 화이트 큐브라는 제한된 공간 너머 낯선 세계를 감각하게 만드는 작품이다.

Courtesy of the artist & PKM Gallery

한편 2020년 서울 PKM 갤러리에서 선보인 <7개의 별들(Seven Stars)> 시리즈는 구정아가 현실 자체의 본질을 탐구하고 있음을 보여준다. 전시장 조명 아래서는 흰 캔버스로 보이지만, 불을 끄는 순간 형광빛을 내는 초록색 별자리 패턴이 드러난다. 고정된 한순간이 아니라 다양한 시간의 변화 속에서 경험해 봐야 하는 작품이다. “별이 보이지 않는 낮에도 별은 존재하는 것일까?”라는 존재와 부재에 대한 근본적인 질문을 던진다.

한국 철학은 오래전부터 존재와 부재의 상호보완적 관계에 주목해 왔으며, 이러한 개념은 의도적인 빈 공간을 통해 주변을 더욱 돋보이게 하는 ‘여백’이라는 미학의 원칙으로 표현되고 있다. 2020년 부산비엔날레 참여 이후, 구정아는 한국의 대표적인 시인 김혜순에게 예술적 영감을 받아 <7개의 별들> 시리즈를 발전시켰다. 김혜순의 추상적 은유들은 구정아의 표현에 의하면 “낯선 경험”을 더했고, 그녀의 작업에 새로운 영감을 불어넣었다. 이러한 학제 간 교류는 구정아가 시각 예술의 경계를 넘어 끊임없이 작업의 영역을 확장해 가고 있음을 보여준다.

< Density >. Koo Jeong A. 2023. Polyamide, paint, wood, magnetic levitation device. 126.3 × 43.6 × 60.8 ㎝.

2023년 PKM 갤러리에서 열린 < 공중부양(Levitation) >전의 한 축을 이루는 작품 < Density >. 중력을 거스르며 부유하는 이 조각 작품은 관람객들에게 압도적인 시각적 경험을 제공했다.

Courtesy of the artist & PKM Gallery

공공미술, 변화를 이끄는 촉매

구정아의 혁신적인 시선을 가장 직접적으로 경험할 수 있는 작품은 아마도 야광 스케이트 보드장일 것이다. 낮에는 평범한 콘크리트 구조물처럼 보이지만, 밤이 되면 빛을 내며 신비로운 풍경으로 바뀐다. 2008년 프랑스 외곽에 설치된 첫 번째 프로젝트 < ORTO >는 곡선형 콘크리트 구덩이와 경사로가 자연 지형에 일부 묻힌 형태로, 원래의 수평선을 보존하면서도 지역 주민들을 위한 실용적인 공간을 만들어 냈다.

그녀는 2015년 『가디언』과의 인터뷰에서 “이 작업은 망자를 빛으로 감싸는 일과 같다.” 고 설명했다. 한국의 장례 문화에서 빛은 ‘끝’이 아닌 ‘이행’을 상징함을 떠올리게 한다. 존재와 부재의 순환에 대한 전통적 지혜를 현대적으로 담아낸 시적인 해석을 통해, 새로운 여가 공간이 탄생하게 되었다.

리버풀의 에버튼 파크 설치 작업은 그녀의 작업이 사회적 변화를 이끄는 촉매제가 될 수 있음을 잘 보여준다. 이 프로젝트는 지역 청소년들과 스케이트보더 커뮤니티와의 방대한 협업을 통해 진행되었으며, 약 3미터 깊이의 구덩이를 갖춘 영국 내 최대 규모 스케이트 보드장 중 하나가 완성되면서 한때 소외되었던 지역에 새로운 활력을 불어넣었다.

기억

구정아의 예술은 감각의 경계를 넘나든다. 특히 후각에 대한 탐구는 기억의 연결망을 탐색하는 데 완벽한 매개가 되었다. 뇌과학 연구에 의하면, 후각은 의식적인 사고를 거치지 않고 감정과 연결된 뇌 영역에 직접 작용한다. 냄새를 하나의 예술적 소재로 삼으려는 구정아의 관심은 이러한 과학적 사실을 바탕으로 한다. 2016년 작 <오도라마(Odorama)>는 동굴 같은 공간 안에 퍼지는 침향의 복합적인 향을 통해 잊힌 과거의 여행객들을 떠올리게 함으로써, 폐쇄된 런던 지하철 플랫폼을 새로운 공간으로 바꾸어 놓았다.

2024년 베니스비엔날레 한국관에서 열린 < 구정아 – 오도라마 시티 > 전시 전경. 향을 주제로 한 이 전시는 후각과 시각의 공감각을 통해 감각적 경험의 확장을 제시했다.

Courtesy of Pilar Corrias, London, and PKM Gallery, Seoul, Photo Mark Blower.

이러한 실험들은 2024년 베니스 비엔날레 한국관을 위해 제작된 <오도라마 시티(ODORAMA CITIES)>에서 완성된다. 집단적 기억을 탐구한 구정아의 프로젝트 중 최대 규모이다. 한국적 정체성을 하나의 서사로 규정하기보다는 한국인, 이민자, 입양인, 외국 방문객, 탈북민 등 다양한 배경의 사람들이 기억하는 향에 대한 개인적인 이야기를 600건 이상 담았다. 국내 향수 브랜드 논픽션(NONFICTION)과 협업하여 이 이야기들을 17가지 향으로 개발해 한국의 ‘향기 풍경’을 만들어 냈다.

미니멀한 전시관 공간 한가운데에는 뫼비우스의 띠 형태로 만든 나무 벤치가 놓였다. 관람객들은 그곳에 앉아 할머니의 집, 밤공기, 목욕탕의 냄새를 떠올리게 하는 향을 맡으며 작품에 빠져들었고, 비어 있는 듯했던 공간은 어느새 모두가 공유하는 문화적 기억이라는 보이지 않는 차원으로 바뀌었다.

경계를 넘어서

구정아는 국가 정체성이라는 틀 안에 갇혀 있기보다는, 물질성과 인식에 대한 폭넓은 담론을 넘나들며 작품 활동을 해왔다. 그녀가 국제적으로 주목받는 이유는, 고유한 미학적 전통과의 연결성을 유지하면서도 특정 문화에 고정되지 않는 초월적인 경험을 만들어 냈기 때문이다.

“한반도의 초상을 그리는 과정에서, 사람들이 갖고 있는 눈에 보이지 않는 지식에서 향기 풍경을 충분히 만들어 낼 수 있었어요.”

그녀는 『아트리뷰(ArtReview)』와의 인터뷰에서 이렇게 말했다.

“이 작업을 통해 국가 간 분열을 자극하는 것이 아니라, 오히려 ‘연대’와 ‘함께함’에 대해 말하고 싶었어요.”

국가 분단이라는 가슴 아픈 현실 속에 살아가는 대한민국에서 구정아의 방식은 경직된 정치적 경계를 넘어서는 강력한 대안을 제시한다. 그녀의 작업은 정체성과 소속이라는 복잡한 문제들을 예술적으로 탐색하는 방식을 보여준다.

2024년 말 <오도라마 시티>가 서울 아르코미술관에 소개되었을 때, 구정아는 전시장 곳곳에 아이보리 색 배너를 설치하고 개인적 서사에서 발췌한 문장들을 담았다. 집단적 기억을 시각적으로 구현함으로써, 향수를 자극하는 기억의 조각들을 지리적·정치적 분열을 넘어선 공동의 경험에 대한 깊은 사유로 전환시켰다. 이러한 방식은 참여미술이 전통적인 작가성에 질문을 던지고 있는 현대 미술의 흐름과도 맞닿아 있다.

서울 아르코미술관에서 2024년 12월부터 2025년 3월까지 열렸던 제60회 베니스비엔날레 한국관 귀국전 < 구정아 - 오도라마 시티 > 설치 전경.

아르코미술관 제공, 사진 고정균

또한 구정아의 접근법은 유럽과 미국 미술관들이 비(非)서구 작가를 바라보는 방식이 변화하고 있음을 보여준다. 이전 세대의 한국 작가들이 종종 국가 정체성이라는 틀 속에서 해석되었다면, 그녀의 작업은 개념적 깊이와 감각적 경험 자체에 기반해 평가받고 있다.

최근 프로젝트에서는 과학적·철학적 탐구에 대한 더욱 깊은 관심을 확인할 수 있다. 2023년 서울 PKM 갤러리에서 열린 개인전 <공중부양(Levitation)>에서는 중력, 변성암, 물리 세계의 근원적인 힘 등을 주제로 삼았다. 88, 518, 625, 911 등 역사적으로 중요한 숫자를 제목으로 붙인 마그넷 조각 작품을 통해, 집단적 기억을 나타내는 이러한 숫자들이 물리적 배열에 따라 어떻게 재구성될 수 있는지 관객들로 하여금 생각하게 했다.

구정아는 이탈리아의 이론물리학자 카를로 로벨리를 자주 인용한다. 로벨리는 양자중력 연구와 ‘시간’과 ‘실재’의 본질에 대한 대중적인 책들로 유명한 인물이다. 그녀는 한 인터뷰에서 로벨리의 말을 인용하며 이렇게 말했다.

“언제나 관계가 먼저입니다. 우주는 존재의 상태에서 관계의 구조로 변화했습니다.”

그녀는 현재 하우스 데어 쿤스트 뮌헨(2025), 아스펜 뮤지엄(2026), 리움 미술관(2026) 전시를 준비 중이며, 그녀의 작품에서는 여전히 에두아르 글리상(Édouard Glissant)의 영향을 엿볼 수 있다. 특히 글리상이 말한 ‘관계의 시(poetry of relations)’, 즉 투명성과 보편성을 지양하고 불투명성과 다양성을 지향하는 세계관을 담고 있다. 구정아의 작업은 미(美)가 명확함에서 비롯되는 것이 아니라, 예측 불가능한 구성 속에서 역동적으로 맺어지는 관계 속에서 탄생하는 것임을 보여준다.