ソウルから車で1時間の距離にある驪州(ヨジュ)は、朝鮮半島の中央に位置している。南漢江が横断していて、昔から水運を利用した米穀集散地であり、今もこの地域で生産される米は品質が良いことで評判が高い。また、高麗後期から陶磁器製造が始まり、現在も韓国の陶磁器産業の中心地となっている。

京畿道驪州(ヨジュ)婆娑城(パサソン)から見下ろす風景。漢江(ハンガン)と周辺の山々が調和をなしている。婆娑城は、周囲約950m、高さ約6.5mの城郭で、6世紀中頃以降に新羅によって建てられたものと推定されており、川から侵入する敵を監視・牽制するのに良い立地条件を備えている。

美術史学者ユ・ホンジュン(兪弘濬)の著書『私の文化遺産踏査記』は、1990年代の初めに全国的な踏査ブームを巻き起こした話題作で、韓国人文図書最初のミリオンセラーとなった。多くの人々が韓国の文化遺産を新たな視点から見て楽しめるよう、読者の目線で分かりやすく解いた流暢な話に込められた彼の見解は、少なからぬ外国人の指針となってるようだ。彼はこのシリーズの8巻で、一日という限られた時間内に韓国の自然と文化遺産を見学したい外国人にお薦めできる二つのコースを挙げているのだが、そのうちの一つが驪州(ヨジュ)である。

彼は驪州を挙げた理由として、「韓国の寺院の静まりかえった雰囲気」が吟味できる神勒寺(シンルクサ)、「廃寺跡の歴史的情趣」が味わえる高達寺、「厳粛ながらも品のある」世宗王と孝宗王の王陵、そして「南漢江の風光」が満喫できるという点を挙げている。CNNもアジア情報発信サイト「CNN GO」の2012年版で、「韓国で行ってみるべき美しい50箇所」版のリストに驪州の神勒寺を挙げている。

ところが、ここを訪れた外国人の感嘆とは対照的に、肝心な韓国人の反応は冷ややかである。ユ・ホンジュン教授がここを薦めている理由として挙げている見どころと美学的説明が、韓国人の好奇心を特に刺激しないからだ。むしろ韓国人にとってここはただ平凡でありふれた馴染みのある地域に過ぎない。なぜ彼は、観光案内ガイドブックに紹介されている華麗なる遺跡地や景勝地を差し置いて、素朴で平凡な驪州を選んだのだろうか。当コラムは、彼の推薦に困惑するであろう読者に、一足先に驪州を訪れた旅人から送るメッセージである。果たしてこの手紙は無事届くのだろうか。

韓国の仏教寺院のほとんどが山あいに位置しているのとは対照的に、驪州の神勒寺は、河川と深い関わりがある。漢江を見下ろす岩石の上にレンガで積み上げた塼塔(仏塔)は、神勒寺に現存する最古の建築物である。

目に見えない地

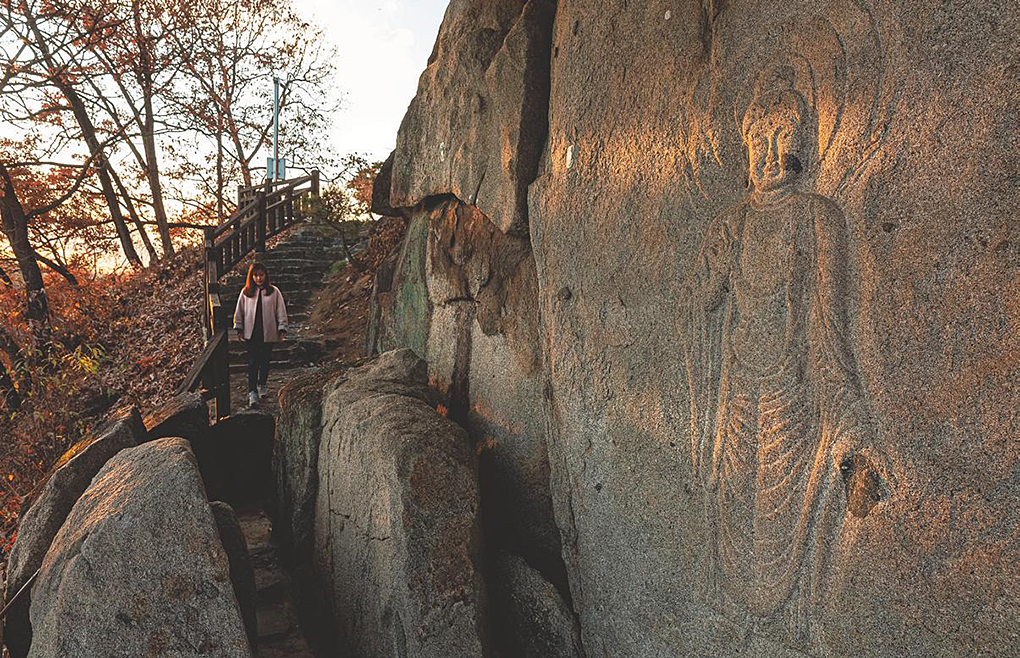

興川面桂信里、南漢江の川沿いの岩崖に刻まれている高さ223cm、幅46cmのこの磨崖佛立像は、華やかな衣服の襞、洗練された蓮花の台座と光背など、統一新羅(676~935)の様式をそのまま継承した高麗初期の作品である。水運の安全のために造られたと推定され、今も村の人々がここで祈りを捧げている。

高さ約9.4mの神勒寺多層塼塔は、10世紀頃中国から伝来した新しい様式の影響を受けたものと推定される。一般的な寺院の塔は、中核の建物である大雄殿の前庭に位置しているのだが、この塼塔は寺の南東側の岩の丘の上に建てられ、漢江を見下ろしている。韓国の宝物226号である。© 聯合ニュース

東洋医学に初めて接する西洋人医師が驚く点の一つに、東洋の人体図には筋肉がほとんど見当たらないというのがある。筋肉質の男性のイメージを見ながら解剖学を勉強した西洋人の目には、平面の形状の上に肉眼では見られない経穴や気の流れだけが示されているこの奇異な人体図が、空想的で非理性的に見えたのだろう。この二つの世界観の違いについて、メキシコ出身の医師兼作家のゴンサレス・クルーシ(Gonzalez Crussi)は、次のようにまとめている。西洋人が筋肉という意志を表す自発的な道具を通じて、複雑な人体の体系を表そうとしたならば、東洋人は非自発的で目に見えない血管と心臓の脈拍を通じて、肉体を動かす力の根源を認識しようとしたというのだ。だとすれば、ユ・ホンジュン教授は、韓国の自然と文化遺産の「筋肉」ではなく、その奥に存在する「目に見えない力」を示したかったのではないだろうか。

韓国人には「風水地理」という土地の気の勢いや質を判断する韓国独自の眼目がある。地理の概念は西洋と同じだが、風水の概念はやや説明し難い。風水を理解するためには、まず「気」という概念を理解しなければならないのだが、西洋にはこれに代わる相応しい概念が存在しないからである。気とは客観的に存在している形のあるすべての物質の源と定義されるが、時には多様な自然現象を説明する曖昧で包括的な概念としても用いられる。例えば、土地の中には生きている気があって、その気によって万物が芽生えるというのが長年の東洋思想の根源でなのである。生命の気運を吹き込むこの目に見えない地気を探るのが東アジアの伝統的な智慧、つまり風水だ。「目に見えない土地(terra invisibilis)」とは、海や森、山のような「目に見える土地」が創られる以前の時間と境界だというアウグスティヌスの思想とは、かなり異なる。

繁盛していた川辺の町

驪州はソウルと似ている。いずれも地理的に朝鮮半島の中央を東西に隔てる漢江(ハンガン)という水路が貫通し、周辺の山々と適度な調和を成している。漢江の船路からだと驪州まで1日でたどり着く。そのため驪州は、最高の風味を誇る驪州米と西海で生産された塩と塩辛はもちろん、新鮮な海産物もソウルまで当日配送が可能な「一日生活圏域」となって久しい。

驪州が暮らしやすい地域として評判になったのは、王権を強化した高麗(918~1392)が内陸地方で税金として納めた穀物や特産物を、漢江の水路を通じて船で運び始めてからである。驪州が商船と税穀輸送船の中間経由地となると、先見の明のある学者や官吏が一人、二人と集まり始め、朝鮮(1392~1910)が漢陽(ハニャン)へと首都を移した後は、権力者の本場として生まれ変わった。当時、都城から遠く離れていながらも「当日入宮」が可能な地域だという点は、文化的にも政治的に大きな意義を持っていた。朝鮮王朝の王妃の2割以上が、驪州出身だということ、また、首都圏の中でも建物や石塔のような国宝と宝物を最も多く保有しているという点がその証拠である。

河川を利用した物流は迅速で便利な一方で、事故が発生したら財産はもちろん、人の命までをも失う危険性を常に抱えている。昔から韓国には、水運の安全祈願のため仏様に心から祈るという風習があった。朝鮮半島には川辺の岩壁に刻まれた磨崖石仏が2箇所あるが、いずれも漢江の川辺にある。一つは中部地方の忠州倉洞里にある旧金遷(クムチョン)渡し場の側に、もう一つは驪州の梨浦渡し場の上、桂信里「ブチョウル湿地」にある。岩石の種類や状態はもちろん、サイズや形は異なっているものの、いずれも統一新羅(676~935)の様式を継承した高麗時代の作品である。今はダムが建てられたため水量が増えて水辺からそれほど高くないところに位置しているのだが、当時は岩壁に刻まれた仏像を川船から見上げながら安穏無事を祈っていたのだろう。

神勒寺の塼塔と高麗青磁

新羅の眞平王代(在位579~632)に創建されたものと推定される神勒寺は、静寂な雰囲気のある韓国の典型的な寺で、石灯籠、多層石塔、極楽宝殿など国家指定の宝物を含む、多数の有形文化財を保有している。CNNが発表した「韓国で行ってみるべき美しい50箇所」のリストにも挙がっているこの寺院は、他の寺院とは対照的に川辺に位置している。

韓国の仏教寺院のほとんどが山あいに位置しているのだが、珍しく驪州の神勒寺は川と深い関わりがある。漢江を見下ろす岩石の上にレンガで積み上げた塼塔は、神勒寺に残存する最古の建築物である。今は伽藍の中心が法堂となっているが、初期は塔が伽藍の中心であり、全てだった。

漢江は、朝鮮半島の南側では最も水量が多いうえ、川幅が狭く、夏場に降水量が集中しているため水害が多かった。驪州の塼塔が漢江を見下ろす川沿いに建てられたのは、水害を免れたいという願いがこめられているからである。特に、塼塔の立っている絶壁の下は早瀬だったため、水の流れが荒く、船が転覆する事故が頻発した。つまり、絶壁の上の高いところに塼塔を建てて、川を行き来する船に危険を知らせると同時に、この危険な地の悪い気運を抑えるという風水的「裨補」の意味を込めたのである。裨補とは、衰えているものや足りないものを助け補うことを意味する。山と岩が筋肉ならば、川は地の血筋で、この塼塔を建てて地の悪い気運を抑えることで血を清らかに浄化する機能を与えたのだ。他の寺院の塔とは対照的に、漢江を見下ろす岩盤の上に塔を建てたのも、まさに風水地理の影響からである。しかし、今やその初意を失い、江月軒という東屋に遮られている。

塼塔は、韓国では稀な様式である。中国のようなレンガ文化がなかったためだ。三国を統一した新羅は、多くの僧侶を唐に送り新しい仏教傾向を学ぶよう奨励するなど、唐の制度と文物を多く受け入れたのだが、この塼塔はその交流の遺産と考えられる。神勒寺から遠くないところにある中岩里の高麗白磁の窯跡は、10世紀後半に造成された中国式の煉瓦窯で、運営時期が塔の建立時期と重なる。西海を渡ってきた中国人の陶工たちが塼塔の製作を主導し、高麗の陶工たちがそれを助けるという絵図が浮かぶ。殿塔のレンガに刻まれた唐草文がその証拠ともいえる痕跡である。

興味深いのは当時、中国から輸入した煉瓦の窯が、『高麗図経』(1123)を著述した宋の徐兢が感嘆した高麗の翡色青磁を誕生させたきっかけになったということだ。主に京畿道地域に普及した中国の煉瓦窯は、高麗の陶工によって粘土を使用した韓国式土窯へと徐々に変わり、高温で一度焼く中国の方式ではなく、素焼きと本焼きに分けて焼く技術が広く普及した。このような技術的進化により、朝鮮半島どこでも容易に手に入れやすい土で陶磁器を作れるようになり、高麗青磁が絶頂期を迎える契機となったのだ。このような陶磁器の伝統は連綿と受け継がれ、現在も驪州では約400の陶磁器業者が製造・販売を行っている。

面積約6万平方メートルに達する高達寺廃寺跡は、8世紀後半に創建され、数世紀にわたって繁栄した当時の寺を想起させる。ここには美しい2基の僧塔をはじめ、立派な石造文化財が多く残っている。

生きている地、高達寺址

高達寺址浮屠は高さ4.3mの高麗時代の僧塔で、高達寺址の裏にある小さな山の稜線に位置している。国宝第4号に指定されたこの僧塔は、洗練された造形と彫刻技法が目立つが、中でも特に中台に彫刻された龍と亀の形状が非常に立体的である。

ソウルから驪州までの陸路は、大きく江北方面と江南方面の二つの道に分けられる。どの道を選んでも足早に歩いて2日はかかったはずだ。まず、江北方面の道は、三国時代から南漢江に隣接した村とその周辺の寺院を繋ぎながら陸路の交通を連携、支援した旧道である。婆沙城(パサソン)から見下ろす漢江の風景も抜群である。広々とした南方面は、西の方に長く伸びた川に架かる梨浦大橋を見下ろすことができ、北には遠く壮大な太白山脈の連峰が見渡せる。ここに佇んでいると、なぜここに城を築き上げ、高句麗、百済、新羅の三国が激しく戦い続けたのだろうか、という疑問は自ずと消える。またこの道は、政変で忠州に流刑された高麗の穆宗(在位:997~1009)と紅巾の賊の侵入により、安東(アンドン)に避難していた恭愍王(在位:1351~1374)が寂しく通り過ぎた道でもある。この道筋には「廃寺跡の歴史的情趣」が漂う高達寺がある 。

今なお、廃寺跡となった高達寺の広大な敷地には驚かされるが、高麗時代の高達寺は四方三里までが境内で、そこに数百人の僧侶が住んでいたと言われる。高麗王室からの莫大な経済的支援と優遇を受けていたのである。高達寺が廃寺となった理由をこの点に求める学者もいる。14世紀末、儒教を国教とする朝鮮の発足とともに国の支援と恩恵がなくなり、仏教が自ら自立する力を失ったという解釈だ。

高達寺址には、洗練された彫刻技法の高達寺址浮屠(国宝第4号)をはじめ、僧塔や寺塔などの立派な石造文化財が数多く残っている。気品の漂う美しく華やかな彫刻も見所だが、これらの寺塔は、いわゆる「裨補寺塔」で、土地の気運を借りて王の権威を守ったり、知らしめる手段として用いられ、多くの民衆の関心を集めたという。しかし、今や高達寺址に立って幾度も左右の山勢を見回しても、大伽藍の威厳など感じられない。ただ、冷たい風の音を聞きながら寺の裏山をうろうろしている時だけは、心が空しくなったり乱れたりせず、穏やかで心温かい。これが生気に満ちた地が与える力なのだろうか。

智慧の目

孝宗(在位1649~1659)御陵のすぐ下に位置している王妃の仁宣王后の陵が、各種の石物に囲まれている。陵西面にある英寧陵(英陵と寧陵)史跡地には、西には世宗大王(在位1418~1450)と王妃昭憲皇后の合葬陵が、東には孝宗と王妃の仁宣王后の双陵が造成されている。これらの陵は、典型的な朝鮮時代の御陵の厳粛ながらも品のある姿を漂わせる

江南方面の道は、朝鮮時代の都城から釜山の東莱を結ぶ主要幹線道路網と繋がっていて、世宗大王が講武のために母の実家のある驪州へ行く時や、歴代の王がここに眠る世宗と孝宗の王陵を参拝する時に通っていた道である。後に、京畿道広州(キョンギド・クァンジュ)にあった世宗大王の御陵を驪州に移したのは、ここが朝鮮半島で最高の場所だという風水説によるものである。しかし、これまで私が見てきた朝鮮の王陵は、いずれも壮大で美しい。

漢江の美しい景色が眺望できる最高の展望台は、英陵から南東の方に少し離れた川辺にある迎月楼だ。ここから見下ろすと、南漢江沿いの西側に位置する驪州市街地が一望でき、頭を上げると、北側の対岸に同じぐらいの高さの山が遠く、あるいは近くにまるで絵のように連なっている。その中のどこかに高達寺を懐にいだく慧目山があるはずだ。慧目とは、仏教でいう5つの目の中の一つで智慧の目を意味する。仏教経典の一つである『圓覺經』には「明るい太陽を日傘で遮っても智慧の目は澄んでいて純粋だ」という一節がある。どんなに高いところに登っても私の体と心はこれに全く気づかない。清浄な智慧の目を持つにはまだほど遠いのだろうか。

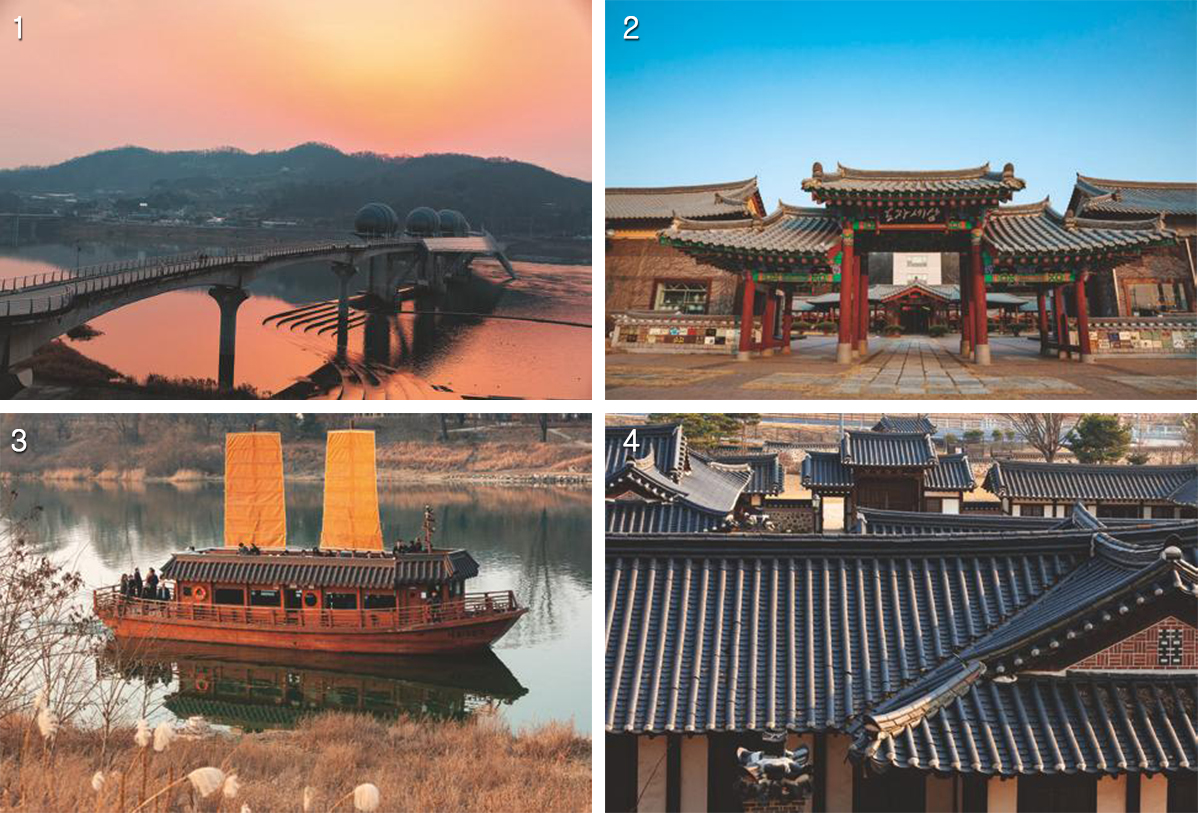

1 梨浦大橋2 驪州世界生活陶磁館3 黄布帆船渡し場4 明成皇后生家