多くの芸能人が本来のイメージから脱し、意外なキャラクターを作り出して大衆に一味違う楽しみを届けている。放送界で巻き起こっている、いわゆる「サブキャラ」ブームである。この現象は、個人の多様性に目覚めつつある韓国社会の変化と、果たしてどのような関係があるのだろうか。

ゲゲームユーザーは、本来のキャラクターがプレイできなくなる状況に備えたり、ゲームをより戦略的に運営するために第二のキャラクターを作ることがある。この第二のキャラクターを指す「ブケ(ブ:サブ、ケ:キャラクターの頭文字)」は、長い間ゲーム分野で使われてきた用語である。ところが最近、この用語がテレビのバラエティ番組に登場し、新しいブームを巻き起こしいる。この概念を初めて放送番組に取り入れた主人公は、20年近く数多くのテレビバラエティ番組で、巧みな進行で力量を発揮し、すでに「国民的MC」と呼ばれているコメディアンのユ・ジェソク(劉在錫)である。

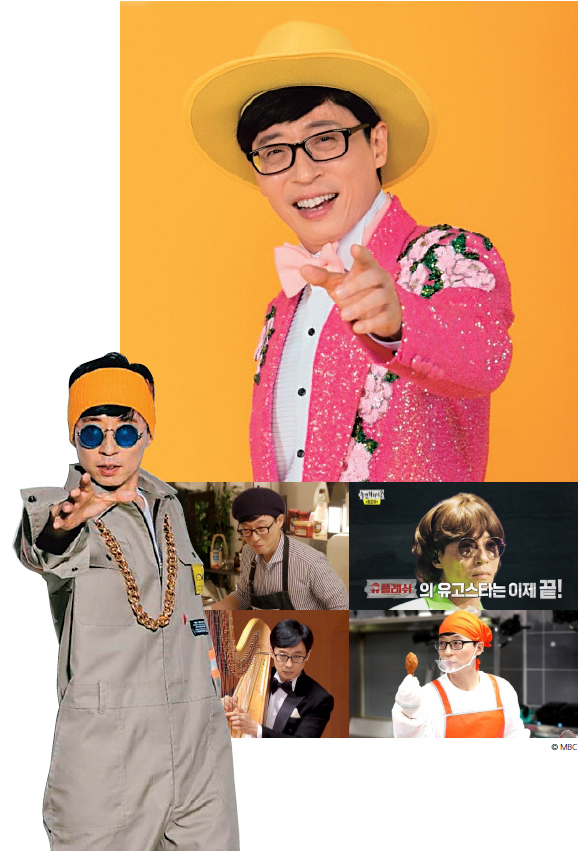

テレビバラエティー番組で「サブキャラクター」ブームを巻き起こしたのは「国民的MC」と呼ばれているコメディアンのユ・ジェソク(劉在錫)である。彼はトロット(韓国版演歌)歌手やハープ演奏など多様なキャラクターを通じて変身に成功した。© MBC

新しいトレンド

2019年7月から放送されているMBCの人気バラエティ番組『遊ぶなら何する?』を演出する金台鎬(キム・テホ)PDは、番組にユ・ジェソクを出演させ、ドラム演奏、ハープ演奏、トロット(韓国版演歌)など様々なミッションを遂行させた。ユ・ジェソクは、一度も叩いたことのないドラムをがむしゃらに学んだ後、独奏会を開き、ビートルズのリンゴ・スターにちなんで「ユーゴ・スター」というニックネームをつけられた。続いてハープの演奏もうまくこなした彼は,ギリシャ神話のオルぺウスと自分の名前を合成したユルぺウスというキャラクターで呼ばれるようになった。さらに、トロットの新曲を吹き込んで「ユ・サンスル」という名前で正式にトロット歌手としてデビューするに至った。

ユ・ジェソクは、こうした一連の過程を経て自分を様々なキャラクターに分化させることに成功し、視聴者はこのような彼のキャラクターを「サブキャラクター」と呼び始めた。ここから始まった「サブキャラクター」というコンセプトは、直ちに芸能界の新しいトレンドとして定着することになる。

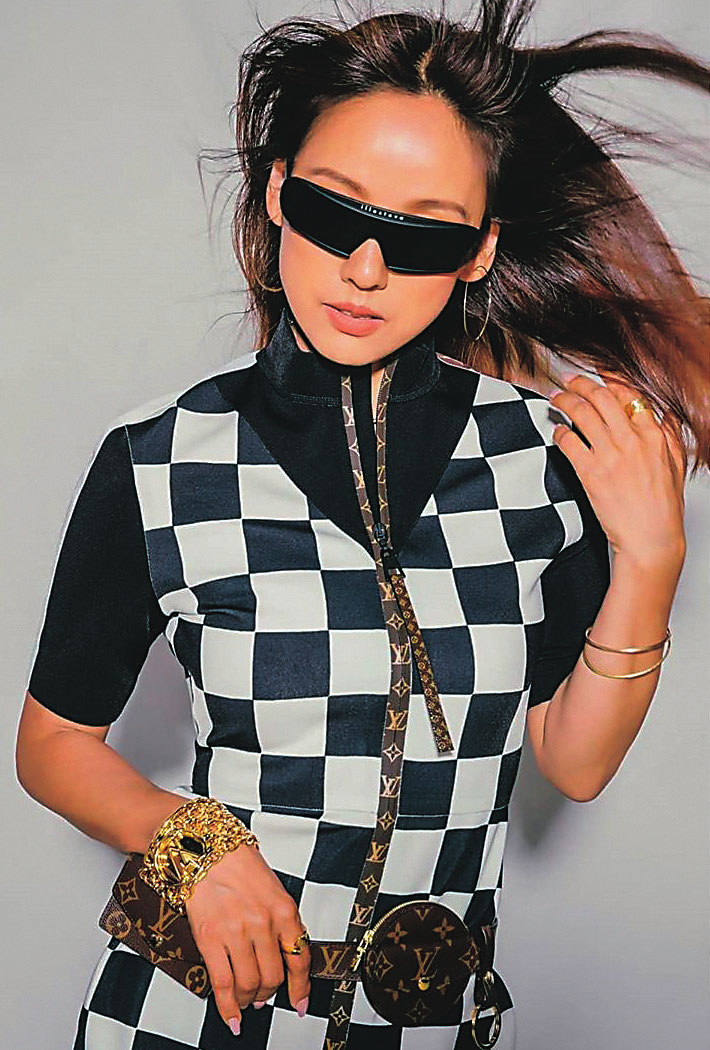

「サブキャラクター」ブームの中で、トップ級の人気を再び実感している芸能人もいる。結婚して済州島に定着し、「無所有の人生」を追求しながら暮らしてきた歌手イ・ヒョリ。かつて、第1世代のガールズグループのメンバーとしてモテモテの人気を博した彼女が、最近、よく知られている普段の気さくな姿とは裏腹のキャラクターで活動しているのだ。彼女は、米国でヘアサロンを経営して莫大な財力を手にした後、物質的な豊かさを存分に享受しながら暮らす「リンダG」という人物へと変身した。

この他にもコメディアンのチュ・デヨプは、歌をコピーするという意味の「カピチュ」というキャラクターで人気を集めており、コメディアンのキム・シニョンは「キム・ダービー」というキャラクターでトロット曲を発表し、新しい全盛期を迎えている。

1998年にデビューしたガールズグループ「ピンクル」のリーダーだったイ・ヒョリは、結婚して済州島(チェジュド)に定着し、素朴な人生を追求しながら暮らしていた。最近は豪華な日常を営む「リンダ G」というキャラクターを通してユニークな姿を披露し、再び大衆の関心を集めている。© MBC

「サブキャラ」ブームは、個々人のアイデンティティに対する韓国人の観点が変わりつつあるということを示している。つまり、一人の人間が一貫した変わらぬ姿で生きていた時代から脱して、今や個人の中にも様々な姿が共存し得るという事実を認める時代を迎えたという意味である。

集団主義から個人主義へ

コメディアンのチュ・デヨプは、「カピチュ」というキャラクターを通じてB級ユーモアを飛ばし、ユーチューブで大きな人気を集めている。© Captured from YouTube

コメディアンのキム・シニョンはトロット曲『ジュラジュラ』の発表で自分のサブキャラクターである「二番目のおばさんキム・ダビ」をデビューさせ話題を呼んだ。

このように有名芸能人が本来のキャラクターではなく仮想で作り出したキャラクターで、より高い人気を集めている理由は何だろうか。そこには、韓国社会の変化が投影されている。まず、第一に、個人の拡張がある。朝鮮戦争以降、急激な産業化を経験した韓国社会では、個人より家族や共同体の利益がより重要視された。しかし、このような集団主義的な考え方は、1990年代のIMF通貨危機に続き、2000年代に発生した世界的な金融危機を経験する過程で、個人主義へと急激に転換した。大学を卒業して入社した職場で定年を迎えるまで働き、半生を捧げる、いわゆる「終身雇用」という概念が消え、今や韓国人にとって、組織や共同体よりも、自分自身がより重要な存在になったのである。成長神話が崩れたことで、将来の成功への期待感は消え去り、今やその座を、現在の確実な幸せが占るようになった。もはや個人にとって大事なことは、仕事と暮らしのバランス(ワークライフバランス)という新しい価値観なのである。

2020年3月に、求人情報サービス会社のジョブコリアが実施した調査結果によると、会社員4人のうち3人は職場で働く自分の姿が普段とは違うと回答しており、職場の期待に応えるために仮面をかぶって仕事をしていると答えている。彼らは仕事が終わって、自分が本当にやりたいことをしている時、自分のアイデンティティを高めることができると答えた。仕事が人生のすべてだったかつての世代には、ある仕事をするための一つのキャラクターのみ存在したが、仕事以外のものも重要視する今の若い世代には、多様性豊かで興味深い世界を探検するサブキャラが必要となったのである。彼らは退勤後、業務とは全く関係のない活動をしながら楽しく過ごす自分のもう一つの姿を「サブキャラ」として認識しているのだ。

時には、サブキャラと本来のキャラクターの関係が逆転することもある。なんと、ただの興味本位で始めた活動で得る収入が、職場で受け取る給与より高い場合すらあるのだ。特にユーチューブのようなデジタル空間が、サブキャラとしての活動を自由に展開できる起爆剤の役割を果たしている。

様々なアイデンティティ

サブキャラブームは、個々人のアイデンティティに対する韓国人の観点が変わりつつあるということを示している。つまり、一人の人間が一貫した変わらぬ姿で生きていた時代から脱して、今や個人の中にも様々な姿が共存し得るという事実を認める時代を迎えたという意味である。2020年、韓国社会に新しく登場したトレンドキーワードである「マルチ・ペルソナ」は「次々と仮面を取り替えるように他の自分に変身し、新しいアイデンティティを作っていく自我の多層化」を意味する。

サブキャラという概念が登場する以前にも、一部の芸能人がいわゆる「マルチプレイヤー」という概念で活動していた。例えば、歌手だからといって歌を歌うだけではなく、映画やドラマに出演したり、テレビのバラエティ番組に出演して自分の話術を誇示したりしていたのである。俳優がアルバムを発表するケースもしばしばあった。その一方で、演技に挑戦するアイドルグループのメンバーが、演技力をめぐって実力論争に巻き込まれるケースもあった。芸能界だけでなく、マルチタスクが現代のビジネスパーソンのサバイバル戦略に浮上したのはここ最近のことではない。

一方で、最近のサブキャラブームから見られる特徴の一つは、専門性が介入する「仕事」の概念というよりは、趣味や遊びの領域に属するということだ。したがってサブキャラの世界では、新しいキャラとしてどれだけ完璧な資質を備えているかは、さほど重要ではなさそうだ。大衆もサブキャラがいかにおもしろく変わった試みをしているかに注目しているようだから。韓国社会が、最近「サブキャラ遊び」に夢中になっているのは、これまで集団によって抑圧されていた個人が、自分のもう一つの姿を表したい欲望を秘かに隠して生きてきたということを意味しているのかもしれない。