Suite à une série d’entretiens réalisés auprès d’artistes nord-coréens reconnus qui résident au Japon et sont des sympathisants du régime en place en Corée du Nord, la publication d’un recueil rassemblant leurs propos donne un précieux aperçu de la musique de ce pays et des facteurs d’évolution qui lui ont conféré sa spécificité.

Scène de l’opéra révolutionnaire nord-coréen Le chant du mont Kumgang, l’une des cinq principales œuvres du genre que compte ce pays. Composée en 1973, elle conte la vie d’une famille qui fut dispersée par la colonisation et se retrouva sous le régime communiste de Kim Il-sung. Sur cette photographie de 1974, elle est interprétée par la troupe de l’opéra de Kumgangsan que fonda en 1955 l’Association générale des ressortissants coréens du Japon, favorable à Pyongyang.

Les musiques traditionnelles nord- et sud-coréenne, que désignent respectivement les termes minjok eumak et gugak signifiant tous deux « musique nationale », à certaines connotations près, reposent sur des règles d’harmonie différentes en dépit de ses racines communes. L’emploi qui y est fait des instruments de musique traditionnels varie aussi d’un pays à l’autre, la Corée du Sud s’attachant à perpétuer leur usage d’origine, tandis que la Corée du Nord y introduit certaines variations qui les rendent adaptables à la musique occidentale.

L’ouvrage intitulé Recueil de récits oraux d’artistes coréens résidant au Japon lève le voile sur l’évolution de la musique nord-coréenne et en dresse l’état des lieux. Ce remarquable document illustré de photos historiques rares a été édité en décembre dernier par le Centre national du Gugak, un organisme public situé à Séoul qui a vocation à conserver et promouvoir la musique traditionnelle coréenne.

« Sur le plan musical, la Corée du Nord a précédé la Corée du Sud par l’actualisation d’instruments traditionnels et par la création d’un genre de fusion », déclare Cheon Hyeon-sik, qui dirige ce centre et a élaboré la publication en question avec une spécialiste de la musique nord-coréenne, la chercheuse Kim Ji-eun.

Ces adaptations ont porté sur le gayageum, une cithare qui possédait à l’origine douze cordes et peut en compter aujourd’hui dix-neuf ou vingt et une, ainsi que sur le passage des gammes pentatonique à heptatonique, lequel a modifié l’échelle traditionnelle des sons. Les musiciens sud-coréens ne se refusent pas à jouer de certains instruments actualisés, notamment de la cithare à trente-trois cordes dite okryugum, du jangsaenap, cet instrument à vent à anche double proche du hautbois ou du daepiri, un instrument à vent en bambou.

Cheon Hyeon-sik et Kim Ji-eun, qui se sont consacrés trois années durant à la réalisation des entretiens, puis à l’élaboration du recueil qui en est issu, ont indiqué que les personnes qu’ils avaient interrogées s’accordaient à penser qu’il est impossible de présenter la musique nord-coréenne sans aborder la question politique. Elles soulignaient également la place de choix qu’occupe cet art par rapport aux autres dans ce pays, conformément aux préconisations de leur défunt dirigeant Kim Jong-il : « La musique doit être au service de la politique. La musique sans politique est comme une fleur sans parfum. La politique sans musique est une politique sans âme. C’est en cela que la musique nord-coréenne se différencie de celle de Corée du Sud, où elle vise surtout à être agréable aux individus et à satisfaire leurs goûts ».

Les huit grands artistes consultés par les auteurs en 2017 et 2018 étaient des ressortissants nord-coréens du Japon qui, dans leur pays d’origine, s’étaient tous vu décerner les prix de l’artiste du peuple, du mérite des arts, de l’acteur du peuple ou du mérite des acteurs en raison d’œuvres qui font autorité dans le pays. Les personnalités suivantes ont ainsi participé à l’étude, l’une d’entre elles ayant décédé pendant son déroulement : la chorégraphe et danseuse Im Chu-ja (1936-2019), Ri Chol-u (1938-), compositeur et directeur adjoint de l’Institut de musique Isang Yun de Pyongyang, Chong Ho-wol (1941-), chanteuse et autrefois membre de la troupe d’opéra Kumgangsan, l’ancien directeur de cette même formation, Kim Kyong-hwa (1946-2017), le danseur Hyun Gye-gwang (1947-), le chanteur d’opéra Ryu Jon-hyon (1950-), le compositeur Chong Sang-jin (1958-), ainsi que Choe Jin-uk (1958-), un professeur de pédagogie musicale de l’Université nord-coréenne de Tokyo.

À idéologie différente, musique différente

Cheon Hyeon-sil (à gauche) et Kim Ji-eun, co-auteurs de l’ouvrage intitulé Recueil de récits oraux d’artistes coréens résidant au Japon, qui rapporte les propos recueillis lors d’entretiens avec huit musiciens et danseurs de premier plan. © Ha Ji-kwon

Le compositeur Chong Sang-jin parle d’« œuvres de commande » au sujet de celles de ses confrères nord-coréens, lesquels se doivent de produire des mélodies présentant une influence russe et d’éviter les « fragments mélodiques » occidentaux dans leurs symphonies comme dans des compositions plus courtes pour orchestre. Il ajoute toutefois que, depuis peu, il observe une tendance à plus de diversité et davantage d’ouverture à cette influence étrangère.

Afin de mieux cerner les particularités des musiques des deux pays, Cheon Hyeon-sik propose d’appréhender celles-ci selon d’autres critères, en comparant, par exemple, les adaptations du vieux conte populaire de Chunhyang qui ont été produites de part et d’autre à l’opéra. C’est dans les années 1960, et par cette même œuvre, qu’a débuté la création de grands opéras populaires nord-coréens en parallèle avec l’action entreprise par l’État pour promouvoir l’actualisation des instruments de musique traditionnels, le genre de l’opéra révolutionnaire prenant dès lors de l’ampleur au cours de la décennie suivante.

Dans sa version nord-coréenne, l’opéra inspiré de ce conte recourt au bel canto de style occidental pour obtenir un son d’une plus grande beauté qu’avec les voix rocailleuses du chant narratif traditionnel dit pansori. En outre, cette composition se place dans une optique de lutte des classes qui tranche avec l’intrigue d’origine fidèlement respectée par la version sud-coréenne en contant l’amour qui naît entre deux jeunes gens, l’un aristocrate et l’autre de condition modeste, la sincérité de leurs sentiments étant récompensée par un heureux dénouement.

« Pour le public nord-coréen, le pansori représente une matière comme les autres qu’ils apprennent pendant leurs études sans l’apprécier à sa juste valeur en tant que forme d’ musicale populaire », explique Cheon Hyeon-sik. Si le régime communiste nord-coréen a banni le pansori, c’est en grande partie parce qu’il le juge trop empreint des sensibilités de la classe dominante, tandis que les Sud-Coréens y applaudissent une magnifique illustration du genre musical traditionnel.

La musique vocale

En Corée du Nord, la musique vocale a connu différentes évolutions sur les plans technique et lyrique, voire dans sa forme elle-même, de telles transformations ayant visé à l’adapter aux objectifs de la révolution socialiste réalisée par le pays et aux nouvelles sensibilités de son peuple.

Du point de vue technique, la création se partage entre les genres traditionnel et occidental classique qui sont respectivement appelés minseong et yangseong, le premier étant également désigné par l’ « style juche » lorsqu’il épouse les sonorités pures et chantantes caractéristiques du chant traditionnel dit seodo. Tandis que L’histoire de Chunhyang est interprétée par des chanteurs spécialisés dans ce genre populaire traditionnel, l’opéra révolutionnaire intitulé La jeune marchande de fleurs fait appel à des techniques de chant occidentales.

Selon la chanteuse et actrice Chong Ho-wol, les registres de voix élevés ont la faveur du public nord-coréen, qui les juge mieux adaptés à l’interprétation la plus authentique du répertoire populaire, mais il en vient aussi à apprécier les tessitures plus graves des mezzo-sopranos qui se produisent toujours plus dans le pays en raison d’influences étrangères.

« Selon monsieur Chong Sang-jin, les grands opéras nord-coréens possèdent tous un trait distinctif », précise Kim Ji-eun. « Ainsi, alors que Mer de sang crée une atmosphère nationaliste et populaire, La jeune L’arrangement musical participe aussi de leurs différences, puisque la composition de Mer de sang met à l’honneur les instruments traditionnels coréens, tandis que celle de La jeune marchande de fleurs associe des instruments coréens à des cuivres occidentaux, auxquels sont venus s’ajouter des violons lors des représentations à l’étranger. Quant à l’orchestration du Chant du mont Kumgang, elle fait exclusivement appel à des instruments occidentaux, à l’exception d’instruments à vent en bambou.

Un souffle nouveau

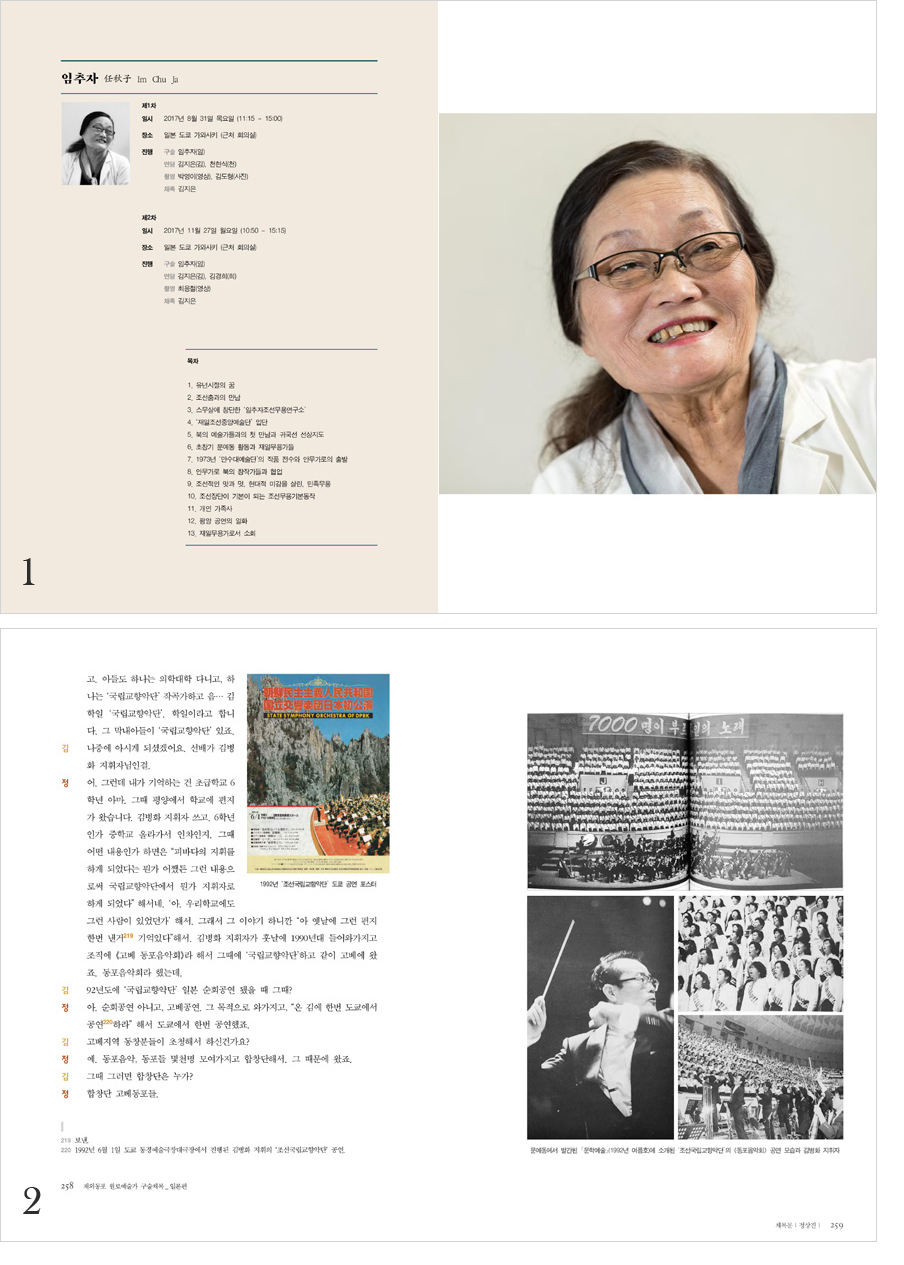

1.Informations biographiques sur la chorégraphe et danseuse Im Chu-ja disparue en 2019. Célèbre dans les milieux de la danse coréenne du Japon pour avoir créé l’Institut de danse coréenne en 1957, elle s’était par la suite consacrée à l’enseignement.

2.Le compositeur Jong Sang-jin évoque la vie de Kim Byong-hwa, qui figure ici sur la page de droite et dirige l’Orchestre symphonique national de Corée du Nord photographié sur cette vue lors d’un concert donné en 1992 au Théâtre métropolitain de Tokyo.

Les personnes interrogées affirment toutes avoir constaté que la musique populaire nord-coréenne avait perdu de son attrait dans la population, en particulier chez les jeunes, que séduisent davantage des genres d’origine occidentale. L’orchestre Samjiyon Band en fournit une bonne illustration, qui interprète le plus souvent de la musique classique européenne et dont les concerts dirigés par Jang Ryong-sik font affluer toujours plus de spectateurs, cette formation s’étant aussi illustrée en Corée du Sud lors des concerts qu’elle a donnés à l’occasion des Jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang, en 2018.

La chercheuse Kim Ji-eun fait état d’autres évolutions musicales attestant d’une influence étrangère que lui ont signalées les personnes interrogées et qui se traduisent par une diversification des techniques vocales. « Monsieur Chong Sang-jin a également indiqué que les écoles de musique nord-coréennes enseignaient de nos jours les trois grands genres musicaux de la chanson populaire autochtone, de la musique classique occidentale et de la musique populaire contemporaine tels que les interprète le groupe Moranbong Band ».

Également célèbre en Corée du Sud pour sa composition entièrement féminine, cette formation au succès sans pareil en Corée du Nord a été créée en 2012, c’est-à-dire peu après l’arrivée au pouvoir de Kim Jong-un. Lors des Jeux olympiques d’hiver de 2018, sa directrice Hyon Song-wol avait particulièrement attiré l’attention de la presse et du public sud-coréens.

Pour la plupart, les artistes de ce groupe sont issus soit de l’Université de musique et de danse de Pyongyang, soit de l’école de musique Kum Song où a fait ses études la Première dame du pays, Ri Sol-ju, ce qui a donné lieu à des spéculations quant à son rôle éventuel dans le lancement du Moranbong Band. Ce dernier, aux côtés du Chœur du mérite de l’État de l’armée populaire coréenne, a aujourd’hui valeur d’emblème de l’ère de Kim Jong-un et son style d’interprétation exerce une grande influence sur d’autres formations musicales du pays. Dans un registre plus léger, le groupe Chongbong Band, créé en 2015 à la demande de Kim Jong-un et composé principalement de cuivres, remporte toujours un grand succès.

Certaines écoles de musique nord-coréennes proposent depuis peu un enseignement de la musique populaire, à l’instar de l’Université de musique et de danse de Pyongyang, qui, centrée sur la formation de talents, invite nombre de musiciens étrangers à cet effet et compte d’ores et déjà parmi ses étudiants plusieurs lauréats de concours internationaux de piano et de chant. Après avoir figuré longtemps parmi les grandes compagnies d’art du spectacle nord-coréennes, la Troupe nationale d’art populaire n’a pas réussi à assurer la relève de ses artistes aujourd’hui décédés et, selon les informations dont dispose Choe Jin-uk, elle aurait été absorbée par la troupe de théâtre Mer de Sang.

Accusé d’activités d’espionnage au profit de la Corée du Nord en 1967, le compositeur sud-coréen Isang Yun (ou Yun I-sang, 1917-1995), dont le public sud-coréen n’avait pas su reconnaître tout le talent, jouit d’une grande estime dans son pays d’accueil, où l’Institut de musique Isang Yun de Pyongyang et l’orchestre Isang Yun qu’il avait créé demeurent très dynamiques. « Dans la capitale nord-coréenne, la musique d’Isang Yun suscite encore beaucoup d’admiration », affirme Cheon Hyeon-sik en reprenant les propos des personnes interrogées, « et sa musique est enseignée dans toutes les universités nord-coréennes, qui comportent maintenant des départements de musique nationale et occidentale ».

Des éléments de jazz et de rock font peu à peu leur apparition dans la musique nord-coréenne, bien que le fondateur du régime, Kim Il-sung, en ait interdit l’introduction en les diabolisant en ces termes : « Les chanteurs pop occidentaux se droguent et vivent dans la débauche », et nul doute que le mode de vie déréglé qu’adoptaient souvent ces musiciens ne dut aider en rien à adoucir la position du régime à leur égard. Comme en sont convenues toutes les personnes interrogées, il semblerait toutefois que Kim Ji-eun ait dit vrai en affirmant que les rythmes du swing et du jazz étaient présents dans la musique nord-coréenne actuelle.

Kim Hak-soonJournaliste et professeur invité à l’École des médias et de la communication de l’Université Koryeo