スマートフォンの宅配・デリバリーアプリで、ほとんどの物が注文できる時代は、ある日突然訪れたわけではない。朝鮮時代(1392~1910)に既に存在していた韓国の「デリバリー文化」は、20世紀前半の日本統治時代に近代化し、その後の急激な産業化・都市化によって爆発的に普及した。

清のドイツ領事館に勤めていたパウル・ゲオルク・フォン・メレンドルフは1882年、朝鮮初の西洋人顧問として漢陽(ハニャン、現在のソウル)に渡った。朝鮮には当時、西洋人がほとんどいなかったので、メレンドルフの一番の心配事は食事だった。夕方になると、一人の官吏が下人を連れてメレンドルフの宿舎を訪れた。下人は、木製の輿(こし)を担いでおり、それを覆っていた風呂敷を取ると、初めて目にする多彩な料理が器に盛り付けられていた。メレンドルフの夕食だ。メレンドルフは中国で同じような経験をしており、その料理をテーブルに移して食べたという。

『雪中向市図』

伝 イ・ヒョンロク(李亨禄、1808~?)

19世紀、紙本淡彩、縦38.8×横28.2㎝

国立中央博物館所蔵

馬と牛に荷物を積んで市場に向かう朝鮮時代の商団。図画署(絵画をつかさどる官庁)の画員イ・ヒョンロクが描いたと伝えられる画集に収められている。© 国立中央博物館

上納品と贈答品

朝鮮時代において輸送・配達は、国の運営基盤といえる重要な経済活動だった。王室で必要な物は、ほとんどが地方の官庁によって、国民から税金のように納められていた。その一例として、宗廟(朝鮮王室の祭祀を行う祠堂)では毎月1日(旧暦)、歴代の王と王妃の位牌を祭る祭祀が行われており、それに合わせて地方の行政責任者は、各種穀物、魚、果物、塩などの食材をはじめ、紙や器などの生活用品を王室に送っていた。漢陽までの輸送を受け持った地方官吏は、荷車で品物を運ぶ下人を監督した。もし荷物が間に合わなければ、輸送担当官吏の官職が奪われるほど重要な役割だった。

一方、地方の裕福な両班(ヤンバン、特権階級)は、漢陽の権力者や知人に地元の特産品を送った。例えば、数百人の奴婢(ノビ、下人)を有していた扶安(プアン)の富豪キム・スジョン(金守宗、1671~1736)は、干したナマコ、アワビ、イガイ、タコ、海苔、キジ肉、豚肉、柿などの乾物、そして紙、扇子、帽子、櫛などを漢陽の友人や高官に送った。扶安から西海岸に沿って海路で運ばれた特産品は、漢陽の麻浦(マポ)の船着き場に到着すると、下人が荷車や背負子に載せて、家々を訪ね歩きながら届けた。キム・スジョンは特産品を送る際、品目と数量を書いた文書を2通作成し、1枚は自分が保管して、もう1枚は受取人に送った。

夫が家を離れて他の地域で官職に就いている場合、夫婦の間で食材を送り合っていた。安東(アンドン)の李氏夫人は、他地で働く夫のキム・ジンファ(金鎮華、1793~1850)にタコ、ブリ、ヒラメ、塩などの食材、みそやコチュジャン(唐辛子みそ)などの調味料を送った。夫は、それに対してサバ、スケトウダラ、アユ、ニシン、牛肉などを妻に送った。

性理学(儒学の一学説)を尊んでいた朝鮮のソンビ(学識と人格を備えた人物)は、貨幣での売買を良しとせず、物々交換こそ君子の礼だと考えていた。経済史の研究者の中には、そのような性理学的な考えが、朝鮮時代に「デリバリー経済」の基盤を築いた理念的な背景だと主張する者もいる。

階層意識

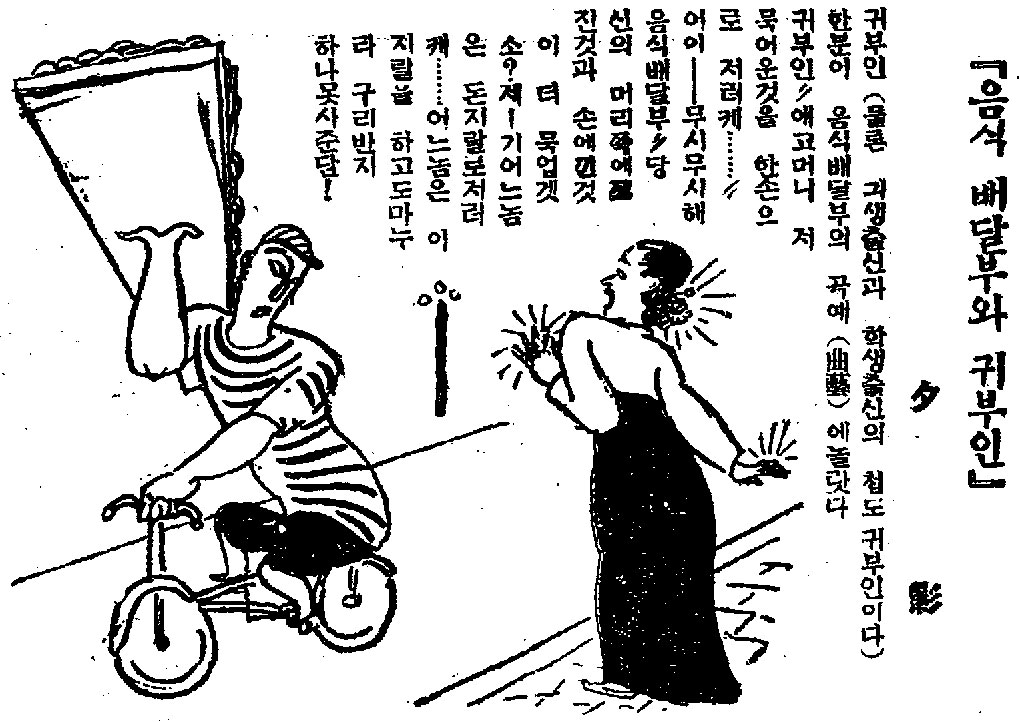

『料理配達員と貴婦人』

アン・ソクチュ(安碩柱)、1934

1934年4月5日付の朝鮮日報に載せられたイラストレーター、アン・ソクチュの風刺画。肩に大きな料理のトレーを載せて自転車で走る配逹員に、貴婦人が「ずいぶん重そうね」と驚くと、配逹員が「あなたの髪と指にはめている物の方が、よっぽど重そうだ」と答えている。© 朝鮮日報

朝鮮半島は、20世紀初頭から日本の統治という不幸を経験したが、都市が近代的に様変わりし、大衆的な食堂も数多く生まれた。時代が変わって、朝鮮時代の階層によるヒエラルキーは表面的には崩れたが、人々の間には依然としてその規則が働いていた。それは、商業的な料理の出前が始まるきっかけになった。1920年代のソウルの食堂で代表的なメニューはソルロンタン(牛の肉や骨を煮込んだスープ)で、ほとんどの店主が朝鮮時代の最下層階級の白丁(ペクチョン)だった。白丁は、家畜の屠殺をしていた。両班が、そんな食堂で下層階級と一緒に食事をするなど、想像もできなかった。そのため、ソルロンタンの配達員が生まれたのだ。

当時は今とは違って、器の回収する際に代金を受け取っていた。そのため、笑い事では済まされない事件も起きている。鐘路(チョンノ、現ソウルの繁華街)のソルロンタン店では、店員が同じ家に何度も出前をしていた。しかし、器を取りに行くと、注文した人が外出していて、代金をもらえないことが多かった。そうしたことが何度も続くと、腹を立てた店員が友人と一緒にその家の下女を脅迫し、警察に連行されてしまった。

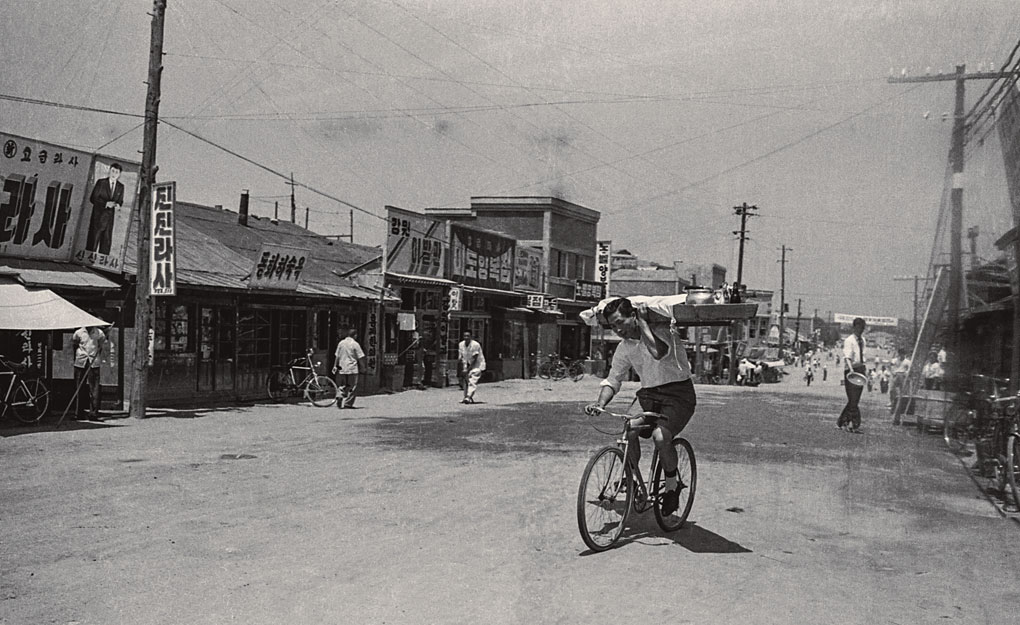

その当時の主な出前料理はソルロンタン、冷麺、トックク(韓国風の雑煮)などで、ソウルをはじめ各都市に数多くできた大衆食堂の代表的なメニューだった。当時は、電話で料理を注文していた。もちろん電話は、官庁や一部の会社、あるいは富裕層の家庭にしかなかった。注文を受けた食堂の配達員は、左手に自転車のハンドル、右手に料理を持って、配達先に向かった。遠くから見るとサーカスの曲芸のようで、見物人が集まることもあったという。

1900年頃の郵便配達員。韓国の近代的な郵便業務は、1884年に韓国初の郵便局「郵征総局」が設けられてから始まった。当初は、馬と荷車で郵便物を運んでいた。その当時の建物が現在、ソウルの曹渓寺のそばに残っており、国家史跡に指定されている。© 大韓民国歴史博物館

仁川(インチョン)の有名な冷麺店「寿町屋(スジョンオク)」の前でポーズを取る配達員(日本統治時代)。この店の冷麺は全国的に有名で、ソウルの明洞(ミョンドン)から長距離電話で注文するほどだった。冷麺はソルロンタン(牛の肉や骨を煮込んだスープ)と共に、1930年代の代表的な出前料理だった。© 富平(プピョン)歴史博物館

『朝』

イム・ウンシク(林応植)、1946、国立現代美術館所蔵

釜山(プサン)の西面(ソミョン)の通りで、花が詰まった木の箱を頭に載せて歩く、木綿のチマチョゴリ姿の若い女性(1946年)。髪型から未婚の女性だと分かる。© イム・サンチョル

自転車で配達する「束草(ソクチョ)咸興(ハムン)冷麺屋」の創業者(1950年代)。冷麺の器が幾重にも載せられた大きな木のトレーを肩に担ぎ、片手で自転車のハンドルを握る姿は、当時も物珍しかった。© 束草市立博物館

荷車と自転車

配達員が本格的に増え始めたのは、街に常設の市場ができてからだ。店を空けられない市場の商人が食堂の出前を取ると、幾重にもなった料理のトレーを頭に載せた中年女性が、落とさないように歩いて運んでくる。「料理亭」と呼ばれた高級飲食店も、20種類にもなる料理を届けてくれた。これだけ料理の数が多いと、輿で運ぶ必要があった。裕福な家庭で客を招いて祝宴が行われると、料理亭の料理人とウェーター・ウェートレスが出張することもあった。高級中華料理店も出前をしていた。当時の出前は無料サービスだった。専門的な規模の配達は、郵便、新聞、酒類などから始まった。特に酒類は、飲食店や酒場から注文を受けると、酒の製造元が直配した。

第二次世界大戦の終戦と朝鮮戦争を経て、1960年代には政府の「圧縮成長政策」によって都市化・産業化が急速に進められた。その結果、ソウルの卸売市場や小売市場も急激に成長した。卸売店は小売店から注文が入ると、荷車の配達員を呼んで商品を届けてもらった。荷車の配達員の中には、卸売店の商品を買い取って、全く同じ値段で小売店に売る者もいた。その場合、商品の箱を卸売店に買い取ってもらうことで、配達料の代わりにわずかな利益を得ていた。

その当時の街の住宅で、暖房や炊事の燃料は、ほとんどが練炭だった。多くの家で、冬支度として練炭を物置に買い込んでいた。しかし、一般の家庭で練炭を大量に注文しても、工場が配達してくれなかった。そのため、自分で荷車を借りて、練炭を取りに行くしかなかった。ところが、練炭の需要が1970年代から増加すると、配達料を取って各家庭に練炭を届ける練炭販売店が登場した。練炭の配達は、家庭以外でも便利だった。真冬でも暖房のない露店の商人向けに、練炭コンロの配達が始まった。南大門市場や東大門市場では、配達員が朝5時から移動式のコンロに練炭を焚いて、商人の注文を待っていた。配達員は、練炭の値段に多少の手間賃として配達料を受け取っていたが、1日平均で200個ほど配達するとそれなりに稼げたという。

出前の料理が中華料理一辺倒から抜け出したのは、1988年のソウルオリンピックを控えて、ソウルにアメリカ式のファストフード店が登場してからだ。

すると、新しい光景が現れた。それまで馴染みのなかったピザが、バイクという新しい輸送手段で、若い配達員によって届けられるようになったのだ。

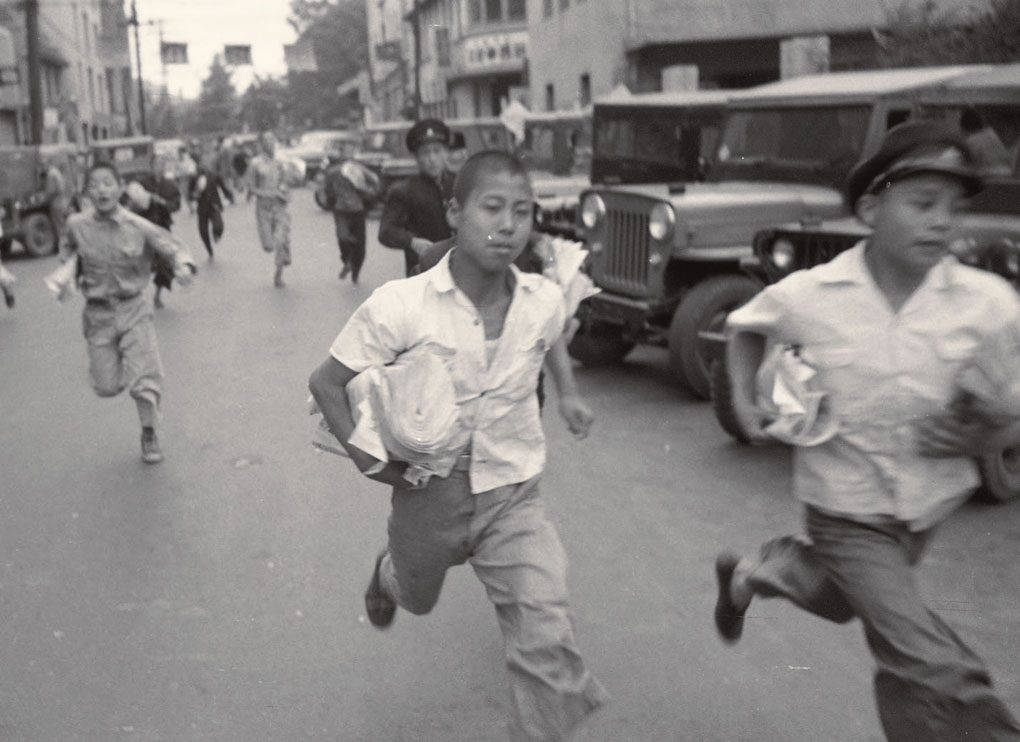

『今日も元気に(仮題)』

イム・ウンシク、1960

ソウルの明洞で、配達の新聞を抱えて走る少年。以前は、生活の苦しい若者が学費や小遣いを稼ぐため、新聞配達をすることも珍しくなかった。© イム・サンチョル

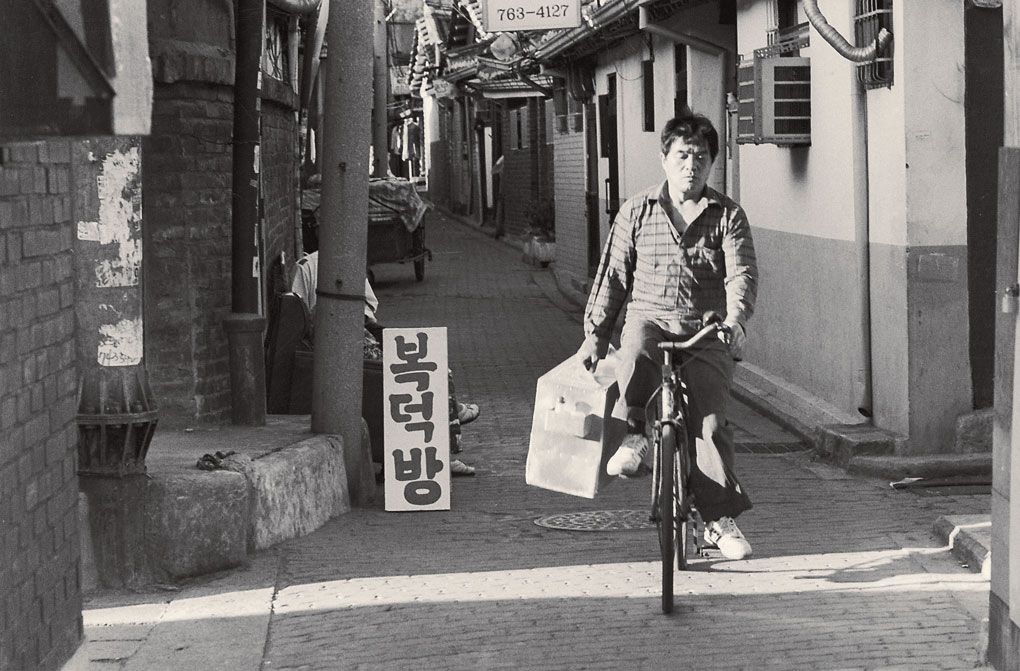

『益善(イクソン)洞』

ハン・ジョンシク(韓静湜)、1993

片手に金属製の出前箱を持った中華料理店の配逹員。自転車でソウルの住宅街を走っていく。中華料理店の出前は、1960年代から始まった。© ハン・ジョンシク

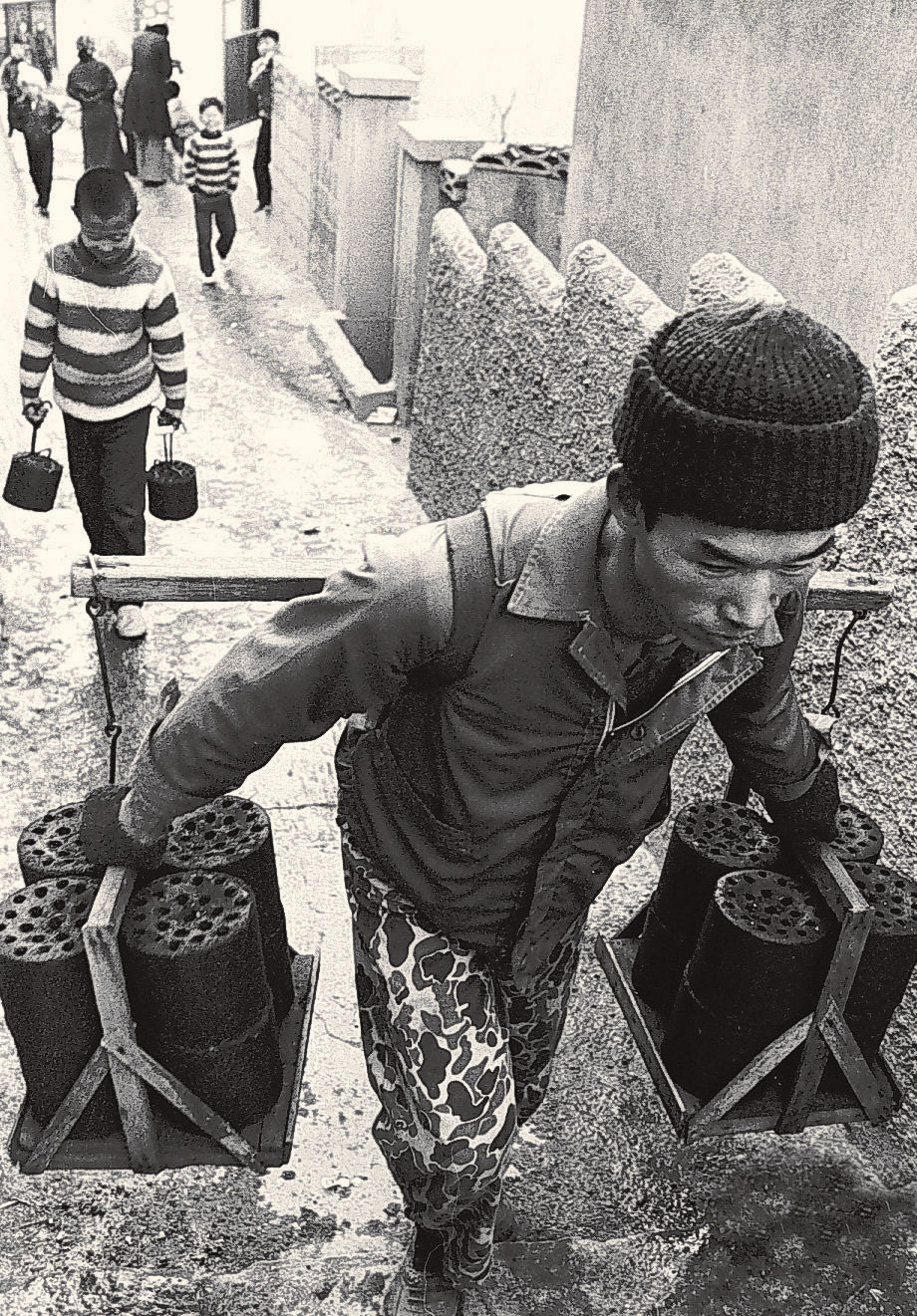

ソウルの小高い丘にある貧しい地区で、背負子(しょいこ)で練炭を運ぶ配逹員(1970年代初)。「九孔炭」や「十九孔炭」などと呼ばれた練炭は、朝鮮戦争後から1990年代まで炊事と暖房の燃料として広く使われた。© ニュースバンク

バイク、そしてスマートフォン・アプリ

長らく出前の代名詞だった中華料理店では、1960年代から出前が始まった。最初は、自転車が出前のほぼ唯一の手段だった。そうした中、多くの華僑が1970年代末、韓国政府の政策によって大学入学で不利益を被ると、台湾に移り住んだ。そのため、華僑の中華料理店で配達をしていた韓国人が、中華料理店をオープンするようになった。ちょうどその頃、ソウルなどの大都市に大規模アパート団地が建てられて住宅密集地が増えたため、中華料理の出前も需要が急増した。

1980年代以降、配達料を払えるほど経済力のある消費者が増えた。それは、韓国のデリバリー産業を発達させる契機にもなった。ある経済新聞が1982年、今後の有望業種として配達サービスを挙げている。出前の料理が中華料理一辺倒から抜け出したのは、1988年のソウルオリンピックを控えて、ソウルにアメリカ式のファストフード店が登場してからだ。すると、新しい光景が現れた。それまで馴染みのなかったピザが、バイクという新しい輸送手段で、若い配達員によって届けられるようになったのだ。バイクは、速度も成果も非常に優れた輸送手段だと認められた。それ以降、中華料理店や昔ながらの市場の配達員も、自転車や徒歩ではなくバイクを利用するようになった。

現在のような宅配を基盤とした輸送・配達サービスは、日本の宅配システムが導入され、有望業種として注目された1990年代に始まった。宅配サービスに初めて接した韓国人は、最初はうまく適応できず、別途の送料を受け入れられなかったのだ。しかし、そのような拒否感は一時的なものだった。一定の料金さえ支払えば、玄関先まで注文した物を届けてくれる便利さは、すぐに利用者を魅了した。利便性をアピールした宅配サービスは急速に成長し、2010年にはスマートフォンのアプリが登場した。特に、1980年代以降に生まれたデジタルネイティブは、上の世代と違ってIT新技術に難なく適応し、いつしか「デリバリー文化」は韓国社会のアイコンになった。21世紀の韓国のデリバリー産業を生んだ主人公は、まさにスマートフォン世代だ。

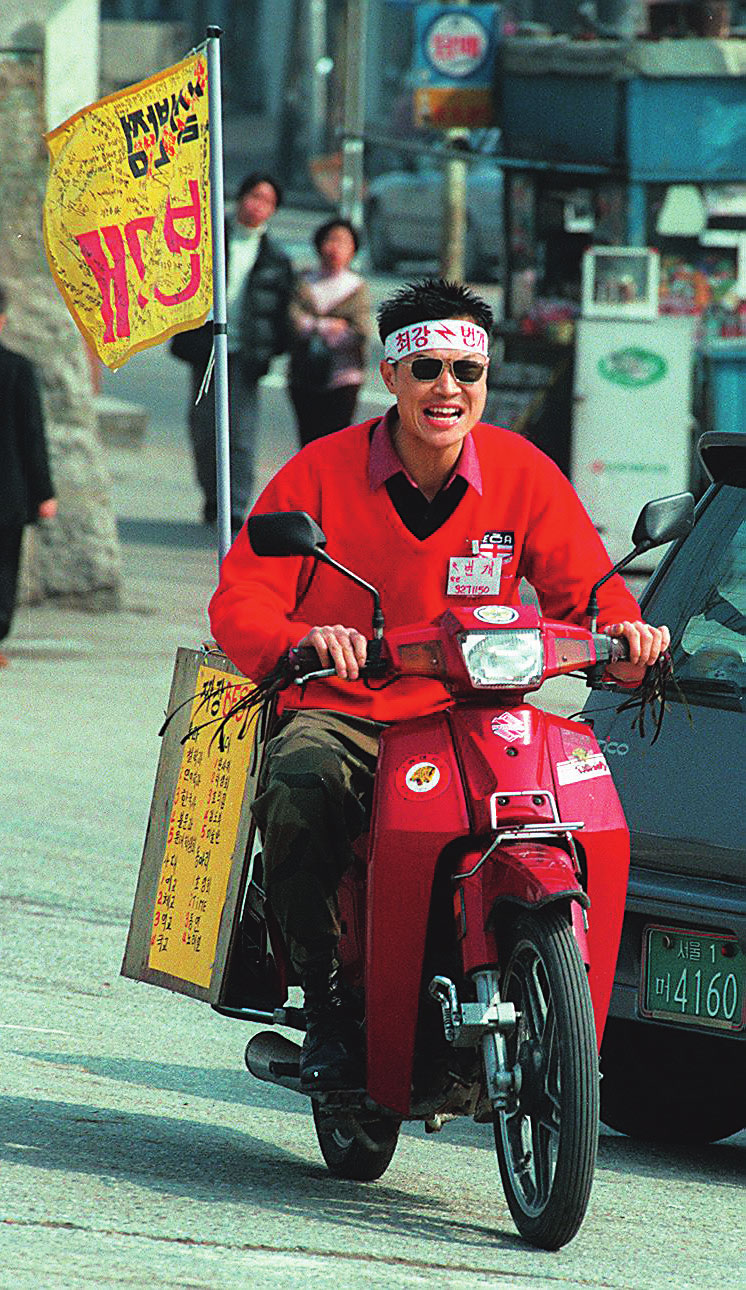

ソウルの高麗大学校のそばにある中華料理店の配逹員(1990年代末)。チョ・テフン(趙太薫)という通称で知られ、派手な格好でバイクに乗って、稲妻のようなスピードで配達する姿が、この界隈で有名だった。その後、テレビへの出演や企業での講義などにより、全国的なスターになった。© ニュースバンク

ソウルの南大門市場で、幾重にも積み上げた料理のトレーを頭に載せて、足早に配達する食堂の女性。店を空けられない商店では、ありがたい昼食だ。© ソウル市提供、写真:ムン・ドックァン