Si le smartphone permet aujourd’hui de passer commande pour se faire apporter toutes sortes d’articles, on ne saurait croire que la livraison à domicile est apparue du jour au lendemain, puisque de premières formes de cette pratique existaient déjà sous le royaume de Joseon (1392-1910) et allaient connaître dès lors de très rapides évolutions qu’il est intéressant de retracer.

Premier Occidental à exercer les fonctions de conseiller auprès du gouvernement de Joseon, l’ancien vice-consul allemand Paul Georg von Möllendorff s’établit en 1882 à Hanyang, l’actuelle Séoul, après avoir quitté le poste qu’il occupait dans la ville chinoise de Tianjin sous la dynastie des Qing. La communauté étrangère étant alors peu nombreuse, le nouveau venu s’inquiéta à son arrivée de savoir où il pourrait dîner, mais ses craintes furent de courte durée, car, le soir même, un fonctionnaire coréen lui rendit visite dans sa résidence provisoire en compagnie de quelques domestiques qui apportaient une litière en bois lourdement chargée. Sous la pièce d’étoffe qui la recouvrait, étaient disposées différentes préparations qui lui étaient inconnues, mais qu’il plaça sur sa table et consomma sans plus attendre, comme il l’avait fait en Chine en pareilles circonstances.

Chemin du marché enneigé, œuvre attribuée à Yi Hyeong-rok (1808-?). XIXe siècle. Encre et couleurs sur papier, 38,8 cm × 28,2 cm. Musée national de Corée. Cette peinture datant de l’époque de Joseon représente des marchands menant au marché les chevaux ou bœufs qui portent leurs produits et fait partie d’un album d’oeuvres qui seraient dues au peintre de cour Yi Hyeong-rok. © Musée national de Corée

Tribut et présents

Sous le royaume de Joseon, la livraison de marchandises représentait un secteur important de l’économie du royaume dans la mesure où elle participait de la gestion des affaires de l’État. Le financement des dépenses de la cour recourait en grande partie aux différents impôts en nature acquittés par la population. En vue des cérémonies célébrées tous les mois en l’honneur des ancêtres au sanctuaire royal de Jongmyo, l’approvisionnement en denrées destinées aux offrandes telles que les céréales, le poisson, les fruits ou le sel, mais aussi en papier et en ustensiles de cuisine, incombait ainsi aux administrateurs provinciaux, qui veillaient également à leur expédition. Les fonctionnaires chargés de sa mise en oeuvre dirigeaient les opérations de chargement des produits, ainsi que leur transport par des charrettes et bateaux, et risquaient de se voir rétrograder s’ils n’accomplissaient pas convenablement cette importante fonction.

Les gentilshommes de province, dits yangban, faisaient quant à eux présent de produits locaux de l’agriculture ou de la pêche aux grands personnages de la capitale, à l’instar de Kim Su-jong (1671-1736), un riche aristocrate de la ville de Buan située dans la province de Jeolla. Il avait ainsi coutume de faire porter à des connaissances et dignitaires de Hanyang des fruits de mer séchés tels que des concombres de mer, ormeaux, moules et poulpes, ainsi que des faisans, du porc et des kakis. Les articles de papeterie et de bambou valant aussi à cette région d’être réputée pour ses fabrications, les nobles de la capitale appréciaient également les rouleaux de papier de mûrier fin, éventails, chapeaux et peignes de cette provenance. À partir du port de Buan, les navires qui transportaient cette précieuse cargaison longeaient le littoral occidental jusqu’à l’embouchure du Han par laquelle ils pénétraient pour gagner le port de Mapo, où les produits étaient triés, puis acheminés par charrette à bras ou hotte pour être remis en mains propres. L’ensemble des opérations était confié aux serviteurs de Kim Su-jong, qui, à chaque étape de leur déroulement, faisait dresser en deux exemplaires la liste détaillée des articles envoyés, à l’intention du destinataire et de lui-même.

Les domestiques livraient parfois des produits de première nécessité aux yangban eux-mêmes lorsque ceux-ci se trouvaient loin de leur épouse. Un d’archives fait ainsi mention d’une femme de la famille des Yi d’Andong, une ville de la province de Gyeongsang, qui expédia à son conjoint Kim Jin-hwa (1793-1850), après qu’il eut été affecté à un lointain poste administratif, différentes denrées alimentaires parmi lesquelles figuraient des poulpes, sérioles et turbots, ainsi que du sel et du concentré de piment rouge et de soja respectivement dits gochujang et doenjang, entre autres condiments. À son tour, son époux lui fit apporter des maquereaux, lieus jaunes, ayu et harengs, de même que du bœuf.

Les transactions monétaires étant réprouvées par les lettrés néo-confucianistes, l’échange d’objets leur paraissait convenir le mieux à une conduite vertueuse. Selon certains historiens de l’économie, cette façon de penser pourrait avoir été à l’origine de l’essor que connurent les activités de livraison pendant la période de Joseon.

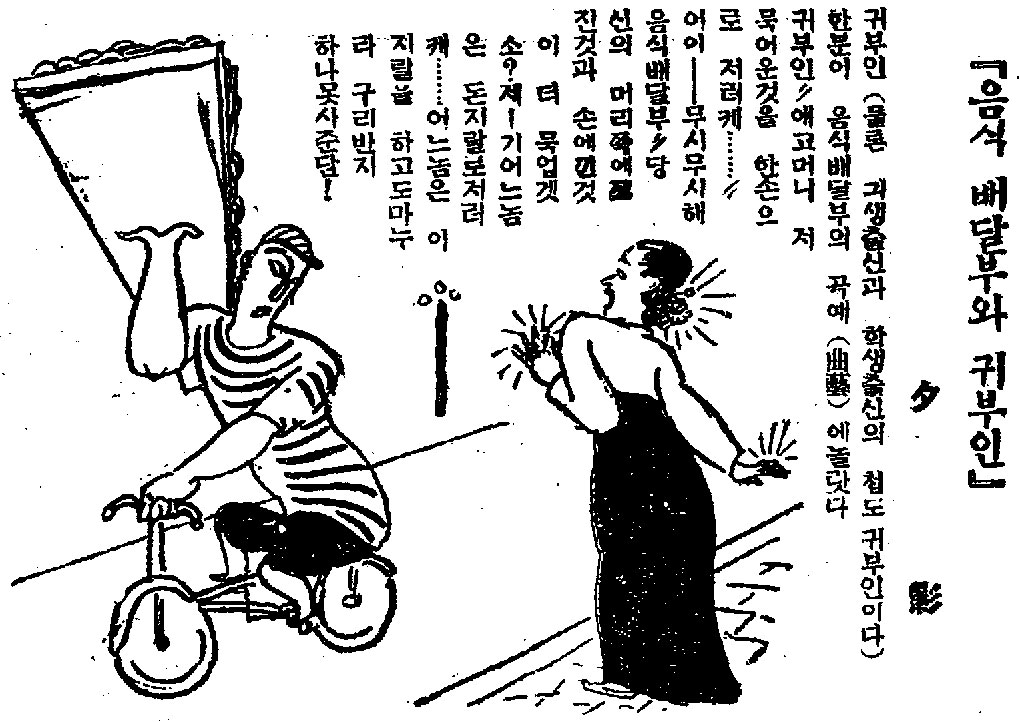

Sur ce dessin humoristique d’Ahn Seok-ju paru le 5 avril 1934 dans le quotidien Chosun Ilbo sous le titre Un livreur de plats et une dame, cette dernière, à la vue du livreur qui tient à hauteur d’épaule son plateau chargé de plats, s’exclame : « Comme ça doit être lourd ! », ce à quoi l’homme réplique : « Sûrement pas autant que ce que vous avez aux doigts et sur la tête ! » © The Chosun Ilbo

La persistance des préjugés sociaux

Au tournant du siècle dernier, la Corée, bien que subissant l’occupation coloniale, allait entamer une modernisation progressive qui vit notamment se multiplier les restaurants populaires dans les villes, mais, si la société fortement hiérarchisée de Joseon était en train d’évoluer, les clivages de classe traditionnels n’en subsistaient pas moins. À ce propos, il convient de souligner que les préjugés sociaux inhérents à ces divisions furent à l’origine de l’apparition de la livraison commerciale d’aliments. Dans les années 1920, le seolleongtang, cette soupe aux os de bœuf très appréciée, figurait au menu des restaurants populaires de Séoul tenus que tenaient le plus souvent par les bouchers, une profession reléguée au rang social le plus bas de la société prémoderne, et il aurait donc paru impensable à un membre de la noblesse de se mêler aux petites gens qui fréquentaient ces établissements, une livraison permettant en revanche de déguster ce plat chez soi.

Ce n’est qu’après l’avoir consommé que l’on s’acquittait le plus souvent du paiement correspondant au coursier venu reprendre la vaisselle, non sans rencontrer parfois quelques difficultés pour se faire régler. Un restaurant de seolleongtang de Jongno recevait souvent des commandes d’un certain client qui disparaissait au retour du livreur pour éviter de le payer, si bien qu’un jour, ce dernier, excédé d’être venu plusieurs fois en vain réclamer son dû, retourna sur les lieux en compagnie d’amis chargés d’intimider la domestique et la police arrêta par la suite ce mauvais payeur.

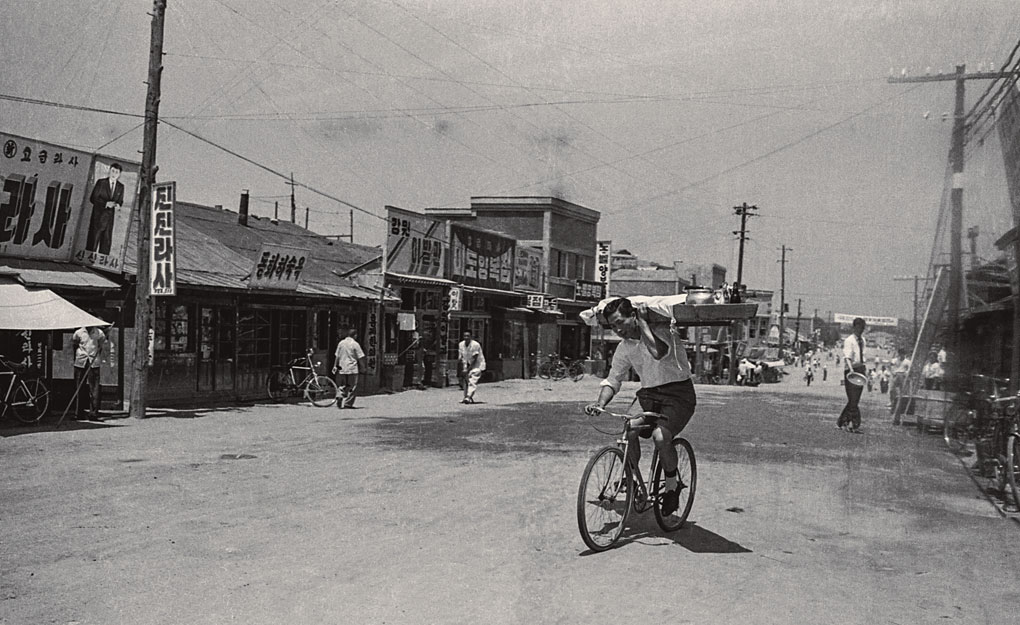

Outre cette préparation, les plats les plus couramment livrés comportaient alors les naengmyeon, qui sont des nouilles de sarrasin au bouillon froid, et la ddeokguk, une soupe aux rondelles de pâte de riz, deux spécialités très prisées des restaurants toujours plus nombreux de la capitale et des autres villes. La plupart du temps, c’est au téléphone que le client faisait sa commande, bien que ce mode de communication ne soit alors guère répandu. Quant à la livraison, elle s’effectuait à bicyclette, main gauche sur le guidon et assiettes dans la droite, sous les yeux des badauds qui assistaient à cette scène digne d’une représentation de cirque.

Facteur, vers 1900. En 1884, la création du Bureau général de l’administration des postes a permis la mise en œuvre d’un service postal moderne, la distribution du courrier étant assurée dans les premiers temps au moyen de charrettes tirées par des chevaux. © Musée national d’histoire contemporaine de Corée

Sur cette photo datant des années 1930, des livreurs se tiennent devant le restaurant Sajeongok d’Incheon, si réputé pour ses délicieuses nouilles froides, dites naengmyeon, que les clients lui en commandaient jusque dans le quartier de Myeong-dong situé dans la capitale. © Musée d’histoire de Bupyeong

Intitulée Matin, cette photographie de 1946 due à Lim Eung-sik montre des jeunes filles portant des bassines pleines de fleurs dans une rue de Busan. Elle est conservée par le Musée national d’art moderne et contemporain. © Lim Sang-cheol

Dans les années 1950, ce livreur de naengmyeon tient d’une main son guidon et soutient de l’autre la large planche chargée de bols reposant sur son épaule. Ce même homme allait par la suite ouvrir un restaurant proposant cette spécialité, à la mode de Hamheung, dans la ville côtière de Sokcho, non loin de la zone démilitarisée. © Musée municipal de Sokcho

Charrettes à bras et bicyclettes

L’apparition des marchés au cœur des villes allait faire entrer le personnage du livreur dans la vie quotidienne, car les marchands voyaient en lui la possibilité de se faire apporter les repas qu’ils ne pouvaient pas prendre dans les restaurants les plus proches sans s’éloigner de leur étal. Ces livraisons étaient d’ordinaire assurées par des femmes qui portaient sur leur tête un grand plateau soutenant bols et assiettes et s’avançaient avec précaution pour maintenir le tout en équilibre. Jusque dans les plus grands restaurants proposant une cuisine traditionnelle, existaient des menus de repas à livrer qui se composaient de dizaines de plats et que l’on transportait sur une litière en bois. Lors des banquets, il arrivait aussi que les cuisiniers et serveurs aillent prêter main forte au personnel des riches demeures et, dans les meilleurs restaurants chinois, les commandes de la clientèle étaient livrées à titre gracieux. Les premiers livreurs professionnels assuraient également la distribution du courrier postal, des journaux et des boissons alcoolisées, tandis que des coursiers à bicyclette apportaient la bière des brasseries aux restaurants et cafés.

Quand survint la Libération coréenne qui chassa l’occupant japonais et à laquelle succéda la guerre de Corée, une croissance économique dite « comprimée » allait entraîner l’urbanisation et l’industrialisation rapides du pays. Dans ce contexte de forte expansion du commerce intérieur, la logistique nécessaire au transport entre grossistes et détaillants allait être fournie en grande partie par les charrettes à bras des coursiers qui achetaient parfois eux-mêmes des articles pour les revendre au même prix aux petits commerçants. S’ils se privaient ce faisant d’une marge bénéficiaire au niveau de la distribution, la revente des récipients vides aux grossistes leur rapportait tout au moins quelques gains.

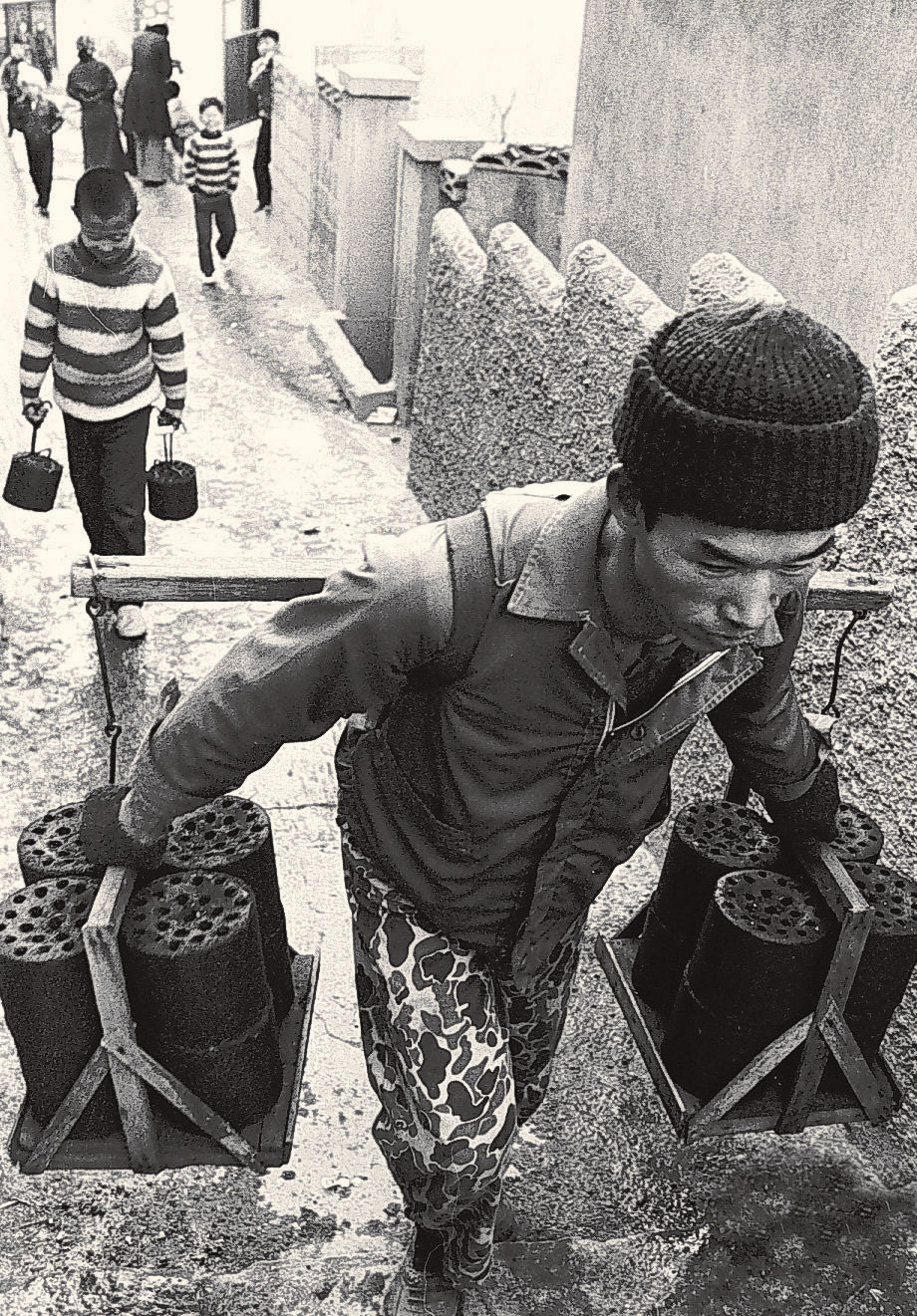

Dans les villes, on se chauffait alors à l’aide de briquettes de charbon perforées qui servaient aussi à alimenter le feu des cuisinières et, en prévision de l’hiver, nombre de familles entreposaient ce combustible en quantité dans leur grenier. Quel que soit le volume d’une commande, les usines de briquettes n’assuraient pas leur livraison chez les particuliers, dès lors contraints de les transporter eux-mêmes dans une charrette de location. Dans les années 1970, une forte hausse de la demande de ce produit allait inciter les commerces à proposer sa livraison à domicile moyennant paiement. Suite au développement des locations de braseros destinés aux étals dépourvus de moyens de chauffage, les deux plus grands marchés de Séoul que sont Namdaemun et Dongdaemun étaient envahis dès cinq heures du matin par des livreurs qui attendaient la commande, à l’affût devant leur brasero portable où brûlait une briquette. Au prix de celle-ci, s’ajoutait un petit montant correspondant à la livraison qui, s’ils en effectuaient à peu près deux cents par jour, leur permettait tant bien que mal de joindre les deux bouts.

Contrairement à ses aînés, la génération des Coréens nés à partir des années 1980 n’a pas tardé à adopter les technologies numériques qui faisaient leur apparition à cette époque et à profiter de ses nombreuses possibilités, notamment dans le domaine de la livraison à domicile aujourd’hui si répandue dans le pays.

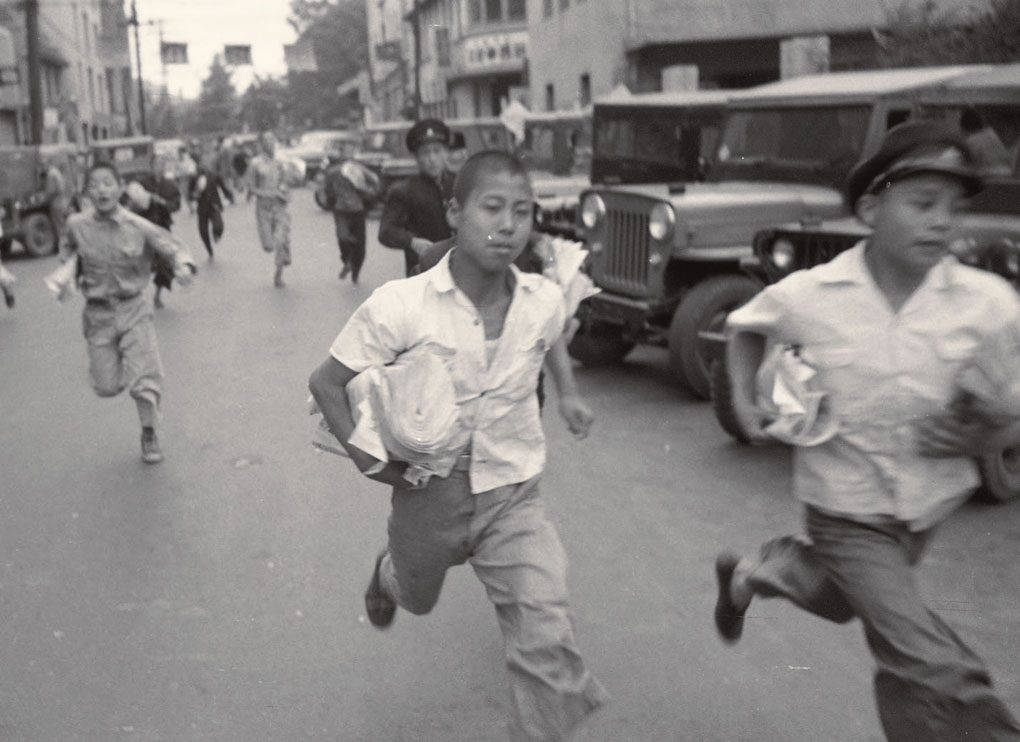

Un nouveau jour plein d’espoir (titre provisoire), une photographie de 1960 due à Lim Eung-sik, montre de jeunes livreurs de journaux courant dans une rue de Myeong-dong, un quartier de la capitale. Dans les familles pauvres, les enfants effectuaient souvent ce travail pour payer l’école et gagner leur argent de poche. © Lim Sang-cheol

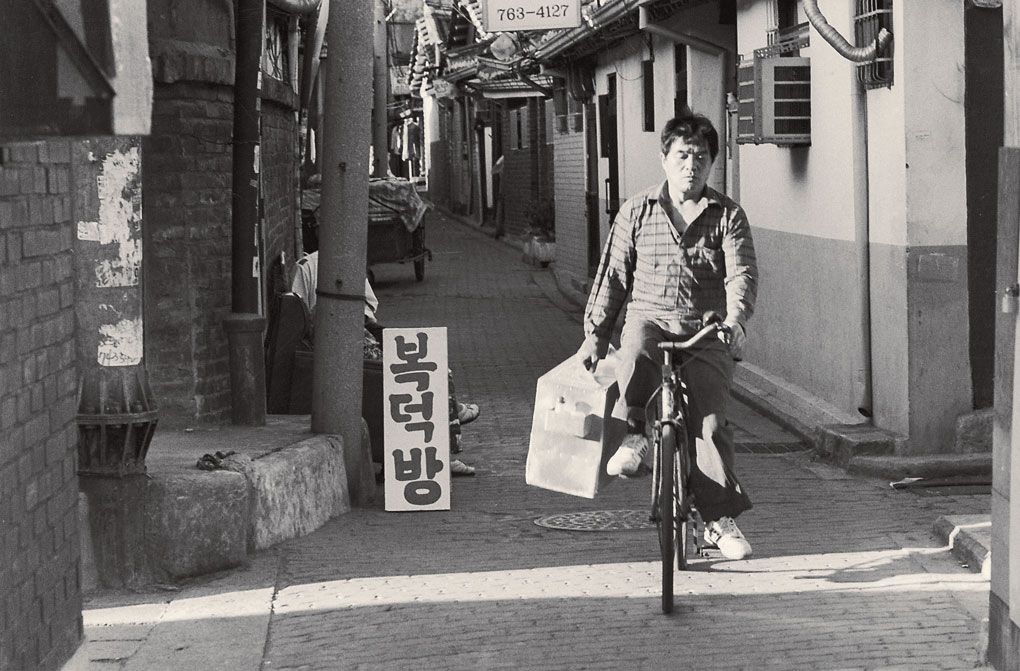

Cette photographie qui a pour titre Ikseon-dong a été réalisée en 1993 par Han Jeong-sik. On y voit un livreur de cuisine chinoise circuler à bicyclette dans une ruelle du centre résidentiel de Séoul en tenant d’une main sa grande boîte en fer-blanc. Les restaurants chinois assurent des livraisons de repas depuis les années 1960. © Han Jeong-sik

Livreur de briquettes de charbon perforées portant sa hotte dans un bidonville à flanc de colline de Séoul, au début des années 1970. Entre l’après-guerre et la fin des années 1990, l’usage de ce type de combustible était très répandu pour chauffer les logements et alimenter les cuisinières. © NewsBank

Motos et applications sur smartphone

La livraison de cuisine chinoise a connu un important essor dans les années 1960 et a longtemps eu la faveur des consommateurs coréens, la bicyclette ayant constitué encore assez tard son principal moyen de transport. À la fin des années 1970, la Corée décidant de limiter l’accès des ressortissants chinois à ses universités suite à un changement de cap en matière d’immigration, nombre de ceux-ci allaient se résigner à partir pour Taïwan. Les livreurs coréens ayant travaillé pour ceux d’entre eux qui étaient restaurateurs allaient à leur tour ouvrir des restaurants du même type. L’explosion des livraisons de cuisine chinoise a aussi résulté de l’apparition des grands ensembles qui ont poussé comme des champignons dans le paysage urbain en constituant autant de zones résidentielles à forte densité de population.

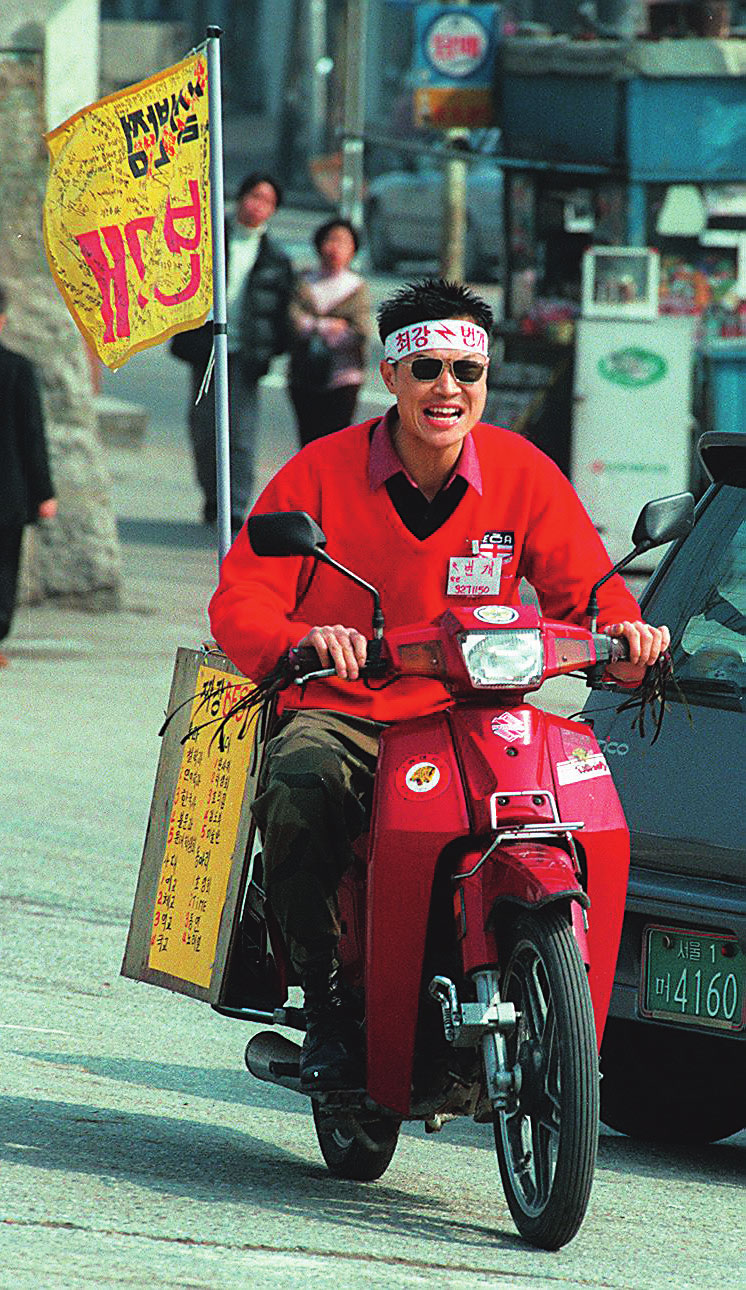

Dans les années 1980, voyant leur pouvoir d’achat progresser, toujours plus de consommateurs auront recours à la livraison de repas et favoriseront ainsi l’essor de cette activité, comme allait en témoigner en 1982 l’article d’un journal économique qui voyait dans celle-ci un secteur très porteur. Cette tendance ne fera d’ailleurs que s’accentuer à l’approche des Jeux olympiques de Séoul de 1988, avec la multiplication de chaînes de restauration rapide de style américain dans les rues des villes, que sillonnaient aussi désormais de jeunes livreurs à moto de pizza, cette spécialité italienne jusque-là méconnue de nombreux Coréens. Ce moyen de transport s’avérant particulièrement bien adapté par sa vitesse et sa commodité, restaurants chinois et marchés traditionnels allaient à leur tour l’adopter et renoncer à la livraison à pied ou à bicyclette.

C’est au cours de la décennie suivante que fait son apparition un mode de livraison nouveau, dit de porte-à-porte, qui est le plus répandu aujourd’hui et consiste à acheminer les colis jusqu’au pas de porte de leur destinataire. Si ce nouveau procédé de livraison inventé au Japon semblait alors prometteur sur le plan commercial, les consommateurs coréens n’y ont pas adhéré d’emblée en raison de l’obligation qu’il imposait de payer séparément les frais de livraison. Toutefois, ils ont rapidement compris tout l’intérêt de se faire apporter leurs achats jusque chez eux pour une somme modique et cette pratique a pris dès lors toujours plus d’ampleur pour aboutir aux applications mobiles mises au point dans les années 2010. Contrairement à ses aînés, la génération des Coréens nés à partir des années 1980 n’a pas tardé à adopter les technologies numériques qui faisaient leur apparition à cette époque et à profiter de ses nombreuses possibilités, notamment dans le domaine de la livraison à domicile aujourd’hui si répandue dans le pays.

À la fin des années 1990, près de l’Université de Koryeo, on voyait souvent Cho Tae-hun, ce livreur d’un restaurant chinois du quartier, passer dans la rue à toute allure sur sa moto abondamment décorée. Un passage à la télévision allait faire de lui une célébrité nationale. © NewsBank

Au marché de Namdaemun situé à Séoul, cette employée d’un restaurant porte sur sa tête plusieurs plateaux où s’empilent les plats destinés aux marchands qui ne peuvent pas s’éloigner de leur étal pour aller manger. © Ville de Séoul, photo de Mun Deok-gwan

Joo Young-haProfesseur à l’École supérieure de l’Institut de civilisation coréenne