只要点开智能手机的配送APP,就可以预订到几乎所有商品的时代并非朝夕间突然形成。韩国的配送文化在朝鲜王朝时代(1392-1910)业已存在,在20世纪上半叶日本帝国主义殖民时期增添了一些近代色彩。此后,随着工业化和城市化的飞速发展,最终形成了爆发式的增长。

1882年,曾任职于德国驻清朝天津总领事馆的保罗•乔治•冯•莫伦道夫(穆麟德)前往汉阳(现在的首尔),担任朝鲜首位西方人顾问。他最担心的是吃饭问题,因为当时的朝鲜几乎没有什么西方人。到了晚上,一位朝鲜官员领着仆人造访了莫伦道夫的住所。仆人手里拎了一只木制便携式食盒,打开包在外面的包布一看,各式菜肴摆放在其中,都是这位外国人平生第一次看到的。这是莫伦道夫的晚餐。鉴于在中国有过类似的经验,他将这些菜肴移到桌子上,摆放停当后开始享用起来。

《雪中向市图》,李亨禄(1808-?)(传),19世纪,纸本淡彩,38.8(长)× 28.8(宽)厘米,国立中央博物馆收藏。该作品描绘了朝鲜王朝时代商团一行在牛马背上装满物品,前往集市的场景。作品为画册中的一幅,相传作者为宫廷画员李亨禄。© 国立中央博物馆

贡品和礼品

朝鲜王朝时代的配送是作为国家运营基础的重要经济活动。因为朝鲜王室所需的用品大部分是由地方官厅从百姓那里征收而来的实物。举例而言,阴历每月初一宗庙都要举行祭祀活动,祭奠历代国王和王妃,地方行政负责人则需将各种谷物、生鲜、水果和盐等食材,以及纸张、器皿等生活用品运往宫中。负责运输的地方官员监督着众多仆从将东西装车并运抵首尔。倘若有地方官员没有及时送达所负责的土特产,就会被革职。由此可见,这是一项重要的公务。

与此同时,地方上的富有官吏也会给首尔的当权者或朋友们送去土特产。例如,扶安地区大财主金守宗(1671-1736)府里有数百名奴婢。他经常向首尔的朋友或高级官吏送礼,包括海参、鲍鱼、贻贝、章鱼、紫菜等干海货,以及风干的野鸡肉、猪肉、柿子,还有纸张、扇子、帽子、梳子等。一般先在扶安将货装上船,然后沿着西海岸运到首尔的麻浦津。仆人们将到岸的礼品分装上车或者背筐,挨家挨户地直接送上门。金守宗在送礼时,会准备一式两份的礼品清单,上面注明礼品的品种和数量,一份自留,一份随礼附上。

在丈夫离家赴其他地方任职的情况下,夫妇之间也经常相互传送一些食材。生活在安东地区的一位李姓女子曾经向在他乡任职的丈夫金镇华(1793-1850)送去章鱼、鰤鱼、牙鮃、盐等食材,以及辣椒酱、大酱等酱类。她的丈夫则给家中捎回了鲭鱼、明太鱼、香鱼、青鱼及牛肉等。仆人负责来回运送这些物品。

朝鲜王朝时代的儒生崇尚性理学,不齿于用货币买卖货物,认为物物交换是君子之理。一些研究经济史的学者主张,性理学的这种思维方式是朝鲜王朝时代“配送经济”体系成型的理念背景。

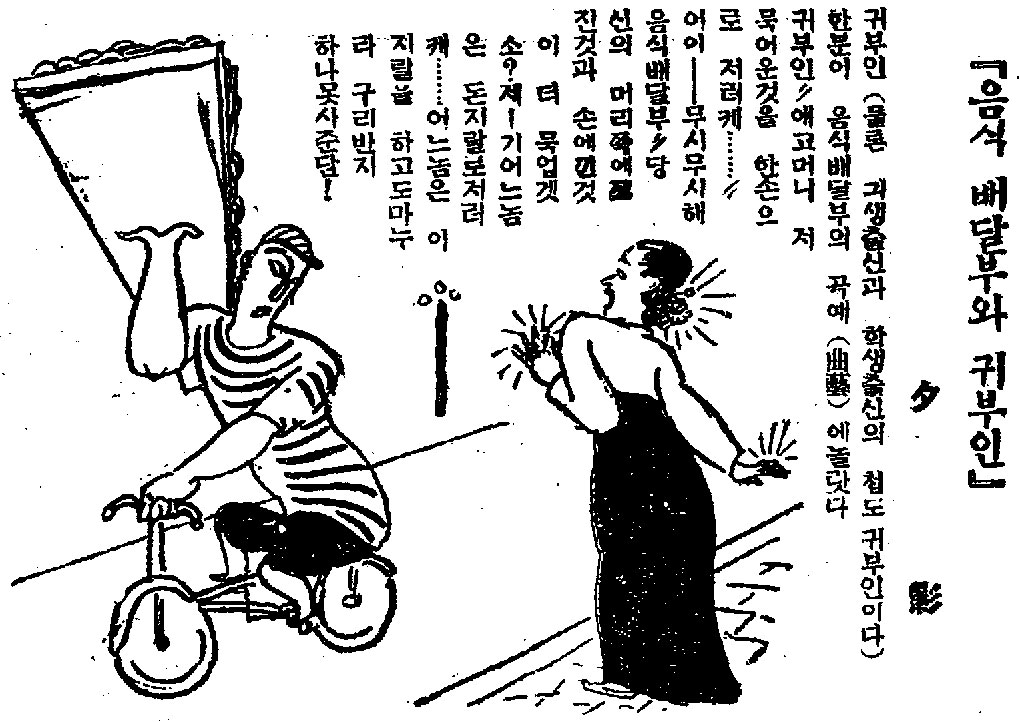

《送餐人与贵妇人》,安硕柱,1934年。这是刊登在1934年4月5日《朝鲜日报》上的一幅社论漫画,由插画家安硕柱创作。送餐人一侧肩膀上托着一只巨大的餐盘走过,一位贵妇人惊讶地说“好重哦!”,送餐人则回应道“您头上和手上戴的东西更重吧。” © 朝鲜日报

阶层意识

20世纪初,朝鲜半岛不幸沦陷为日本殖民地,城市也开始近代化,大众餐馆到处涌现。鉴于时代变迁,朝鲜阶层之间的“等级秩序”表面上早已瓦解,但既有规则仍在社会群体中运作,并成为推动餐饮配送商业化的契机。上世纪20年代,首尔餐馆里卖得最火的是雪浓汤,而大部分店主曾是朝鲜王朝时代最底层的穷苦百姓。要让以前的贵族阶层到屠宰牲畜的老百姓店里用餐,还要同那些下层民众围坐一起,是不可思议的。无奈之下,雪浓汤配送业务应运而生。

与现在有所不同,当时的习惯是回收餐具时才收款。这也经常引发一些令人啼笑皆非的故事。钟路一家雪浓汤店的店员连续给同一位顾客送餐,但每次去收餐具的时候,订餐的人总是外出不在家,餐费也就收不上来了。去了三四次空手而归之后,这位店员不禁怒火中烧,便叫上几个朋友一起去威胁这家的女佣人,最后被扭送警察局。

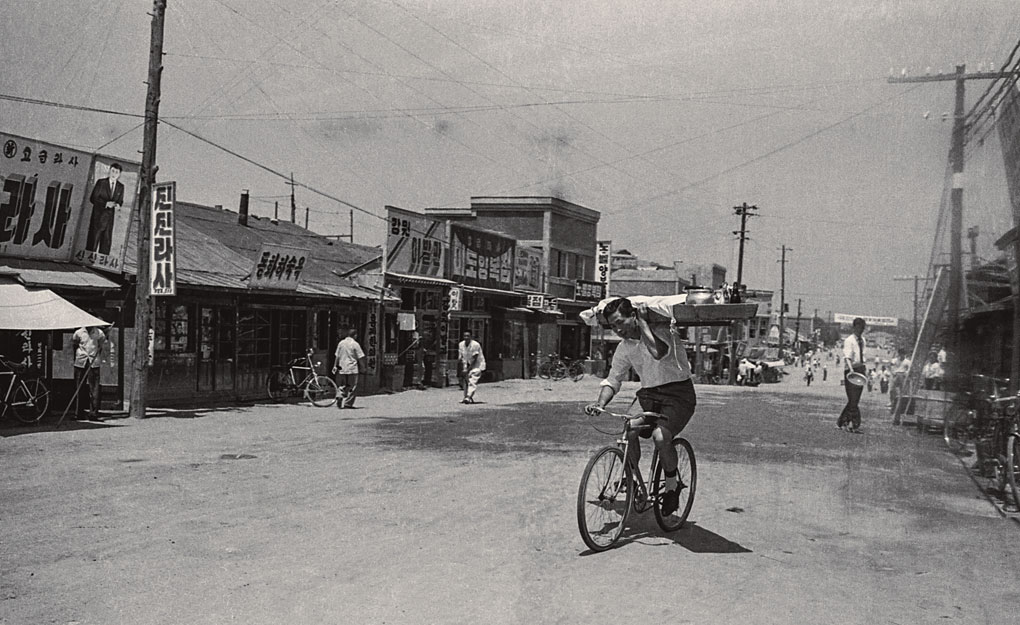

这个时期的配送食品主要是雪浓汤、冷面、年糕汤等,都是首尔等城市里绝大多数新晋大众餐馆的经典菜品。这时已经可以电话订餐了。当然,还只是政府部门、部分公司以及富人家才有电话。餐馆收到订单后,就派专人骑自行车去送餐。送餐者要左手握着车把,右手拎着配送食品,场面有些惊险,远远望去仿佛是杂技团的表演,引人驻足观看。

1900年代的邮递员。韩国近代邮政业务始于1884年,成立的第一家邮局,即邮政总局。最初是用板车和马来递送邮件。当年的建筑物仍留存在曹溪寺旁边,已被指定为国家历史遗迹。© 韩国历史博物馆

日本殖民统治时期的20世纪30年代,送餐人们在仁川著名的冷面店“寺町屋”前留影。这家餐馆的冷面美味无比,享誉全国,甚至传言说有人从首尔明洞打来长途电话预定。冷面和雪浓汤是20世纪30年代具有代表性的外卖食品。© 富平历史博物馆

《晨》,林应植,1946年,国立现代美术馆收藏。1946年,在釜山西面的一条街道上走来一群身着棉布韩服的年轻妇女,头上顶着装满花的木盆。从发型上看,应该是未婚女子。© 林尚哲

20世纪50年代,束草咸兴冷面屋的创始人骑着自行车送外卖的情景。他将叠放着冷面大碗的宽大木盘扛在肩膀上,一只手操控着自行车把。这在当时堪称一道风景线。© 束草市立博物馆

手推车和自行车

直到城市中出现了常设市场,送货人才开始大规模地进入人们的视线。因为店铺不能没有人照看,商人们只好叫人送餐。送餐的都是中年妇女,头上顶着托盘小心翼翼地来来去去,上面层层叠叠堆放着饭菜容器。被称为“料理店”的高档餐厅也有20多种配送菜品,如果订的菜品数量较多,就会用矮桌送餐。富人家宴请待客时,餐馆还会派去自家店里的厨师、男女招待。高级中餐馆也可预订和配送。不过,当时的送餐业务全免费,算作是给顾客提供的一项服务。大型专业配送源自邮件、报纸、酒类等行业。尤其是酿酒厂收到来自餐馆或酒馆的订单之后,会用自行车直接送货上门。

解放及朝鲜战争之后,得益于韩国政府实行“压缩增长”政策,20世纪60年代成为城市化和工业化的快速发展时期,韩国的批发和零售市场也随之获得了急速成长。批发商收到零售店的订单之后,就雇佣手推车分送给各处。一些手推车夫也会买下批发商的货品,再按原价转卖给零售商。他们不靠流通赚钱,而是回收盛装货品的箱子卖给批发商,从中赚取微薄的费用。

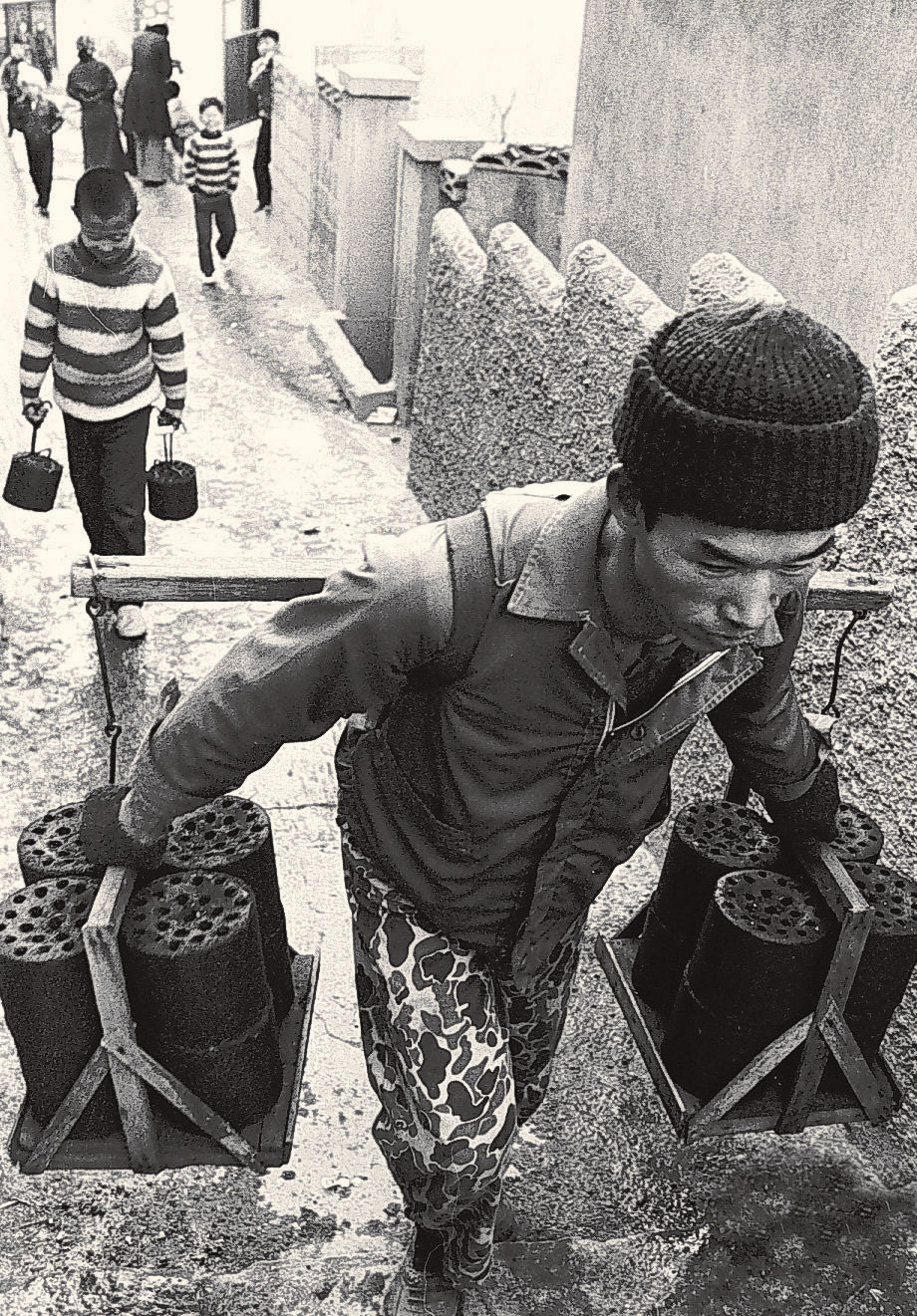

当时城市住宅取暖或做饭多用蜂窝煤作燃料。绝大多数家庭为了做好过冬准备,都要在仓库里囤积一些蜂窝煤。不过,一般家庭即使买了再多数量的煤,工厂也不会直接送货。因此,人们就借来手推车,直接到厂子里去拉煤。随着这种需求渐渐增多,20世纪70年代出现了蜂窝煤店铺,专门送煤到户,但要收取一定的送煤费。蜂窝煤配送业务并不仅限于家庭范畴。寒冬腊月,露天经营的商人们没有暖气,便催生了蜂窝煤炉配送业务。在南大门市场和东大门市场,送煤人们凌晨五点便点燃蜂窝煤炉里的炭,开始等待商人们的预订。收费包含了蜂窝煤成本费及少许辛苦费。每天平均配送200个,一天的收入就够了。

1988年首尔奥运会举办前夕,美式快餐店进入首尔,配送食品也结束了以中餐为主的历史。一道靓丽的风景线由此展开:

年轻人骑上摩托车这一新型运输工具,开始了披萨饼配送业务,而此前人们对这种食品还颇为陌生。

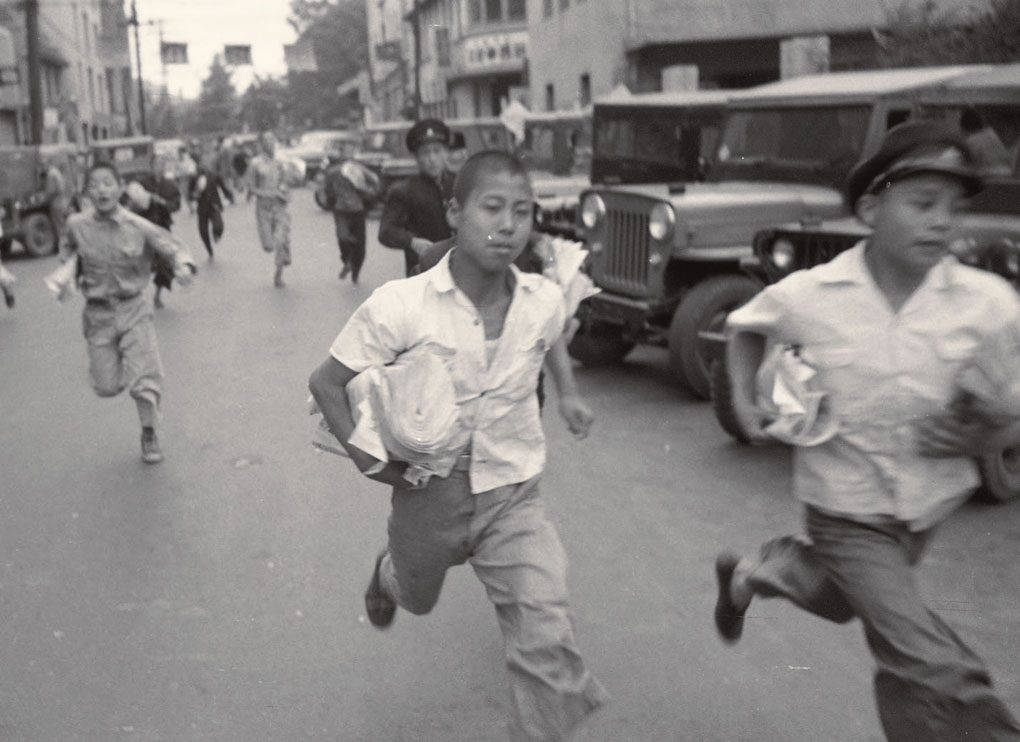

《今天也加油(临时标题)》,林应植,1960年。首尔明洞,送报少年奔跑着送报纸。过去,家境不宽裕的青少年为了赚取学费或零用钱,经常干一些送报纸的活。© 林尚哲

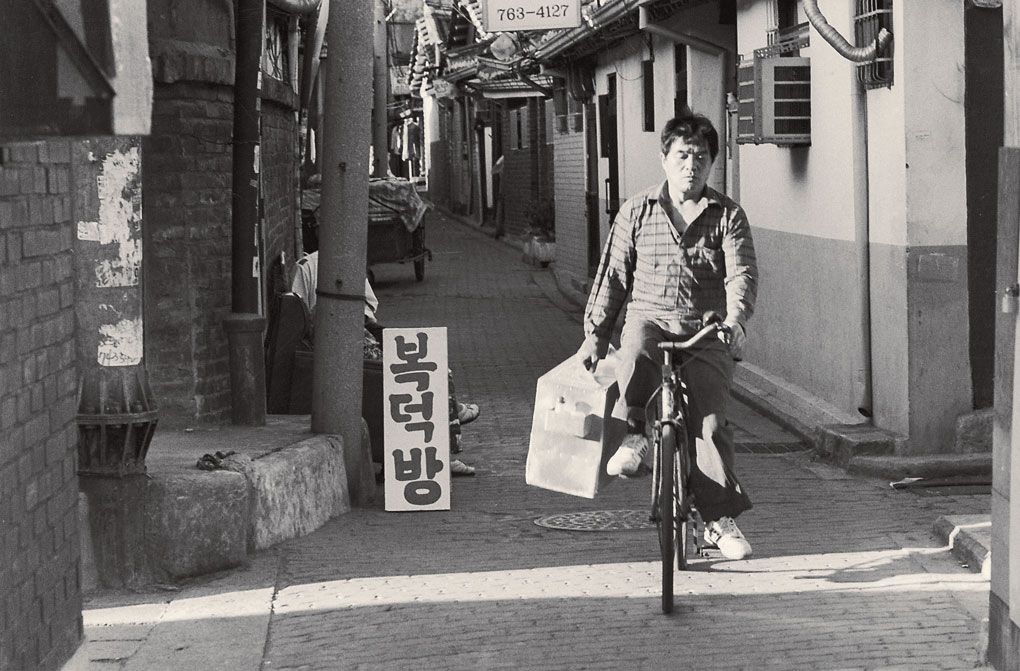

《益善洞》,韩静湜,1993年。中餐馆的送餐人一手提着铁皮盒子,骑着自行车穿过首尔住宅区的小巷。中餐外卖始于20世纪60年代。© 韩静湜

20世纪70年代初期,一名送煤人用背篓在山上贫民社区运送蜂窝煤。从朝鲜战争之后到20世纪90年代,这种被称为“九孔煤”或“十九孔煤”的蜂窝煤广泛用于取暖和烹饪。© 世界各国报纸全文库

摩托车和智能手机APP

自20世纪60年代起,中餐厅开始提供配送服务并随之成为餐饮配送服务的代名词。自行车几乎是当时餐饮配送的唯一运输手段。20世纪70年代末,韩国出台了华侨政策,很多华侨离开了韩国,受此影响,一些曾在中餐馆做过配送的韩国人开始自己开中餐馆。恰好此时,首尔等大城市开始兴建大型居民住宅,出现了很多人口密集区,对中餐的需求也激增。

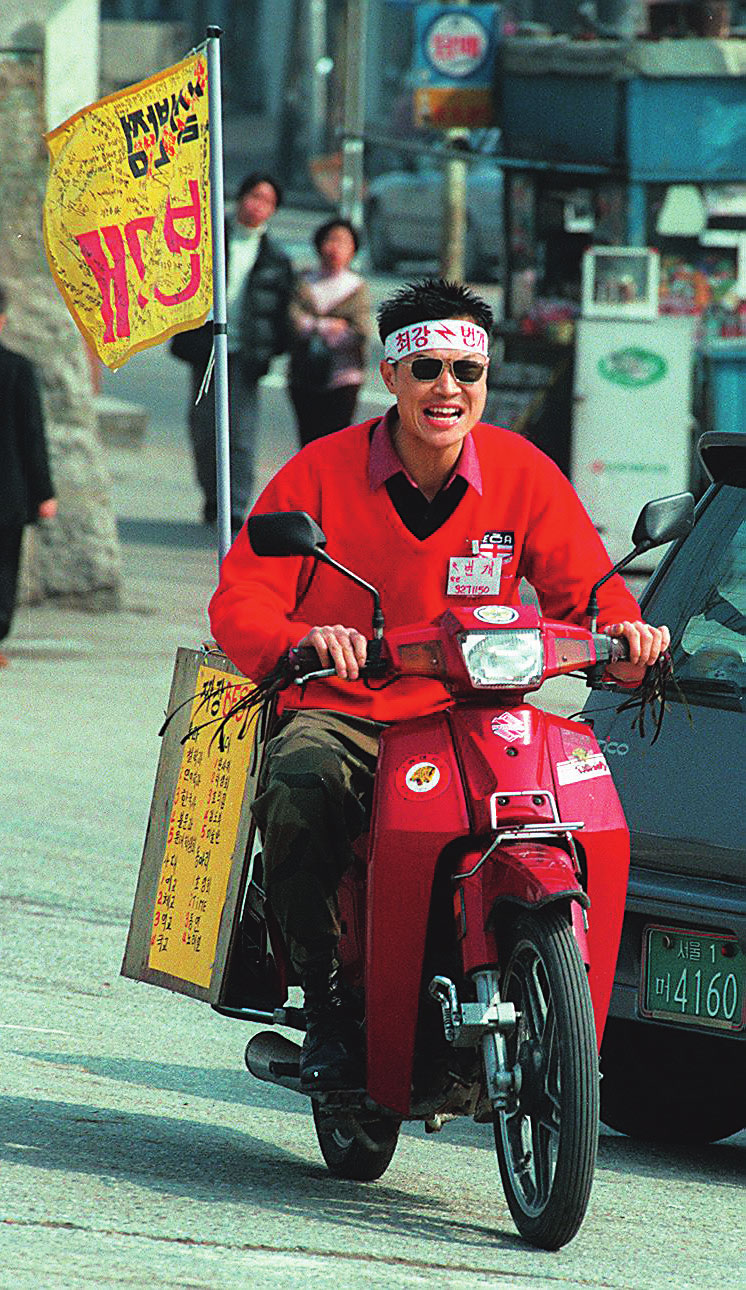

20世纪80年代之后,有经济能力支付配送费的消费者群体不断扩大,这也成为韩国配送业务发展的一个主要动因。1982年,一家经济报社甚至将配送业列入有未来前景的行业。1988年首尔奥运会举办前夕,美式快餐店进入首尔,配送食品也结束了以中餐为主的历史。一道靓丽的风景线由此展开:年轻人们骑上了摩托车这一新型运输工具,开始了披萨饼配送业务,而此前人们对这种食品还颇为陌生。中餐馆和传统市场的配送员们意识到了摩托车在速度和效率上表现优异,于是纷纷舍弃自行车或步行,换上了这一新式工具。

现如今,送货上门已成为配送产业的主流,而这一系统从日本引进并成为朝阳产业始于20世纪90年代。第一次接触送货上门的韩国人最初难以适应,而且他们不能接受运费另付。但这种排斥只是一时现象。没过多久,人们就被这种一旦付款就送货上门的便利吸引住了,“方便至上”的送货上门业急剧增长。2010年,智能手机APP闪亮登场。与老一代不同的是,20世纪80年代以后出生的一代都是数字原住民,在信息技术新时代如鱼得水,配送文化很快就成了韩国社会的标志。开创21世纪韩国配送产业的主人公正是使用智能手机的年青一代。(白洁译)

20世纪90年代末,首尔高丽大学附近的一家中餐馆里出了一位赫赫有名的送餐人赵太薰。他总是骑着一辆涂抹得花里胡哨的摩托车,以“闪电”般的快速送餐服务成为社区名人。此后,他不断上电视节目或到企业开讲座,最终成为全民皆知的明星。© 世界各国报纸全文库

在首尔南大门市场内,一位为餐馆打工的大婶头顶着一层层摞在一起的装有饭菜的大盘子急匆匆地走着。对于那些无法离开店铺的商人们来说,这可是十分重要的午饭。© 首尔市提供,摄影:文德官