写真の本質は、何といっても臨場感と記録性にある。韓国のドキュメンタリー写真家も、その本質を守りながら、激動する歴史の現場で目撃者になり証言者となってきた。

1枚の写真が歴史の流れさえ変えた韓国現代写真の起点は、

日本の植民地支配から解放された1945年にある。

韓国の現代写真史の起点は、1945年8月15日の解放と正確に一致する。日本の弾圧や統制によって風景写真しか撮れなかった写真家が、その日から植民地支配下の統制された視線ではなく、自由を取り戻した韓国人の視線で国と民族を捉えるようになったからだ。そうした点で、韓国の写真における「独立記念日」でもある。

頭で想像したものをキャンバスに描ける絵画とは違い、写真は必ず現場にいなければ撮れない。多くの写真家が、歴史の現場で写真によって各自の主張をしてきた。その中には、韓国全羅南道光陽市出身で19歳の若き写真家イ・ギョンモ(李坰謨、1926~2001)もいた。

分断の荒波と朝鮮戦争

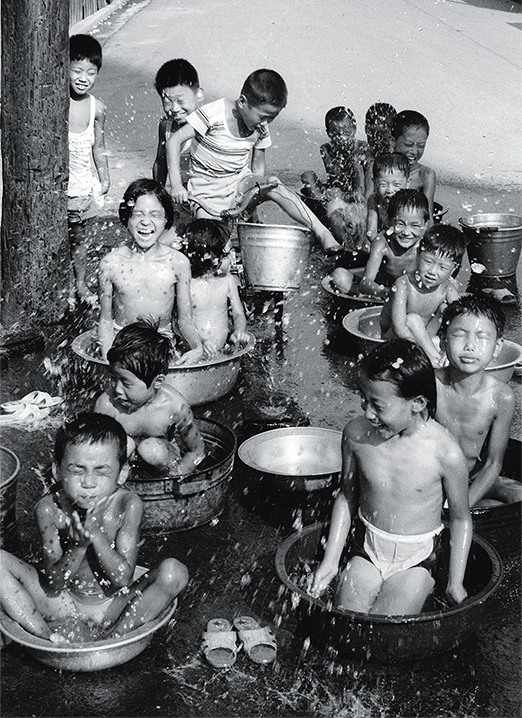

『路地裏の人々-ソウル杏村洞』キム・ギチャン(金基賛)、1972年

イ・ギョンモに初めてカメラを手渡したのは祖父だった。当時は画家になりたいと思っていたが、中学校の入学祝いとしてもらったミノルタ・ベストによって、写真家の道を歩むことになった。彼は、日本の植民地支配から解放されたその日、カメラを持って街に出て、感激する群衆を写真に収めた。韓国の現代写真が始まった瞬間だ。その後1945年9月上旬、ソウルの繁華街・明洞の入口で見慣れぬ光景を目にして、すぐにカメラに収めた。それは日本軍の代わりにソウルに進駐していた米軍が、デパートの前に座り込んでいる姿や人力車で走り去っていく姿だ。3年にわたるアメリカの軍政は解放なのか占領なのかという議論が起きるなど、分断の悲劇が始まった時代でもある。解放はされたものの、米軍の統治下に置かれていた当時の状況は、若い写真家の目にも強く焼き付いたのだろう。写真家イ・ギョンモは、左翼と右翼の対立から起きた麗水・順天事件(1948)、朝鮮戦争(1950~1953)など激動期の韓国を多くの写真として残した。

解放の喜びも束の間、朝鮮半島は分断による苦痛にさいなまれていた。そのような現実を目にし、分断について掘り下げる写真家が現れ始めた。軍の情報機関の将校だった写真家ハン・チギュ(韓致奎、1929~2016)は、民間人の入れない非武装地帯で南北が鋭く対峙する現場を写真に残した。

彼は、北朝鮮から漁船で南に向かい、韓国軍として朝鮮戦争に臨んだ。仕事のために購入したカメラを常に持ち歩いて、1979年に大領(大佐に相当)として予備役に編入されるまで非武装地帯や指揮部隊でシャッターを切り、自宅があるソウルでは様変わりする街並みを撮影し、離れて暮らす子供を撮るなどして、亡くなる前に写真集を出した。そのようにして残された写真は、分断の傷跡と当時の韓国人の生活に染みついていた軍事文化の一面を思い起こさせる。残念なのは、非武装地帯が横たわる不安な平和が、いまだに残っていることだ。

目まぐるしい産業化の裏に貧しい小市民

韓国は、戦争と分断を経ながら、世界で類を見ない急速な経済成長を成し遂げた。韓国のドキュメンタリー写真家は、そのような高度経済成長から取り残された人たちに温かい視線を向けた。チェ・ミンシク(崔敏植、1928~2013)は、貧しい人々の日常を記録した代表的な写真家だ。東京の中央美術学園のデザイン科を1957年に卒業し、独学で写真を研究して、人を素材にした写真を撮り始めた。生涯をかけて写真集『Human』を14冊にわたり出版し、社会の底辺で貧困と苦痛にさいなまれる人たちを捉えて、人間の内面と本質を直観的に映し出した。

「私は、この地で虐げられた貧しい人たちに全ての愛情を注いできた50年ほどの間、暗く厳しい状況に置かれた人たちだけをカメラに収めてきた。シャッターを切りながら、人間として彼らの真実を疑ったことはない」。

彼も生涯貧しく、貧しい人をただの被写体だと思っていなかった。誰よりも写真の中の恵まれない隣人を愛し、1960~1970年代の高度経済開発から取り残された人たちをありのまま記録した。産業化と経済成長が、必ずしも人間に幸福をもたらすわけではない。そうした事実を見抜いた写真家が、もう一人いる。キム・ギチャン(金基賛、1938~2005)は、週末になるとカメラを持って貧しい人たちが集まっているソウルのタルトンネ(貧民街)を訪れた。テレビ放送局に勤めていた彼は、次のように回想している。「中林洞(中区)の路地は、私の心の故郷そのものだった。初めてその路地に立ち入った日、騒々しい路地の雰囲気は幼い頃の社稷洞(鍾路区)の路地を連想させた。私はその場で、自分の写真のテーマを路地裏の人々の苦楽、タイトルを路地裏の風景にして、それらを一生のテーマにすると決めた」。

写真家キム・ギチャンは「路地裏の風景」をテーマにした写真集を第6巻まで出版した。また、ソウル駅の前に陣取る農村から上京してきた人たち、彼らが離れた農村の様変わりする風景などを記録した作品集も残している。彼の写真は、路地裏の人たちへの親近感を基に、路地という限られた空間での長期にわたる記録として再評価されている。韓国人は、急激な経済開発の代償として、故郷、家族、隣人を失った。貧しくても励まし合い、慰め合っていた温かい路地。そこに生きた当時の小市民の姿は、彼の写真の中に生きている。

民主主義への熱望

『人力車で出かける米軍、ソウル明洞の入口』イ・ギョンモ(李坰謨)、1945年

韓国社会は計画経済を押し進めていたが、長きにわたって政権を握っていたパク・チョンヒ(朴正煕、1917~1979)大統領の死去によって、民主化の気運が高まった。学生は、新軍部による独裁政権打倒を叫んで街に出て、沈黙を守っていた市民も加わった。しかし、マスコミが政府によって統制されていたため、市民は民主化運動の真相について正確に把握できず、軍事独裁政権がどんな陰謀を企んでいるのかも全く知らなかった。そうした限られた情報の中、特に光州で1980年5月に起きた光州事件と独裁政権の闇を知った学生が、民主化運動の先頭に立った。

写真記者のクォン・ジュフン(権周勲、1943~)は、2015年にニューシス通信社を引退するまでの47年間、現場を駆け回りながらその時代の証言として写真を残した。1986年5月20日午後2時頃、ソウル大のアクロポリス広場で五月祭を取材していたときのことだ。

『軍事境界線を巡視する韓国軍』ハン・チギュ(韓致奎)、1972年

その日のテーマは「光州抗争の民族史的再照明」で、当時有名な反体制運動家だったムン・イッカン(文益煥、1918~1994)牧師が演説していた。

しかし突然、一人の学生が学生会館の4階の屋上でスローガンを叫びながら全身にシンナーをかけて火を付けた後、7m下の2階に飛び降りた。

近くにいた学生が駆け寄って火を消そうとしたが、なかなか消えなかった。自動車用の消火器で何とか火を消したが、イ・ドンス(李東洙)君は病院に運ばれた直後に死亡した。

当時は戒厳令下で、この衝撃的な焼身現場の写真を掲載するほど、勇敢な報道機関は韓国内になかった。写真記者クォン・ジュフンが働いていた新聞社も、2日後に新聞の片隅で小さく報道しただけだった。結局この写真は海外で報道され、逆に韓国内で知られるようになった。全身に火が付いたままダイビングでもするかのように飛び降りる凄惨な写真は、民主化を求める学生の熱望を物語っていた。ある青年は、この写真を見た衝撃で、裁判官から真実を伝える記者へと進路を変えたと話してくれた。

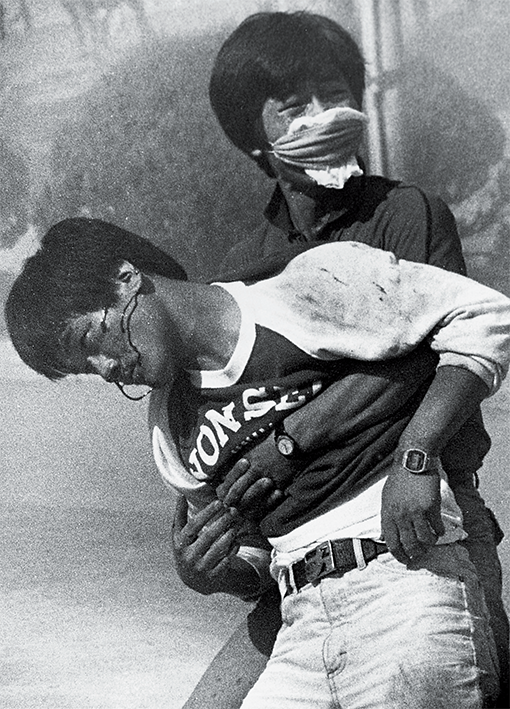

『倒れるイ・ハンヨル』チョン・テウォン(鄭泰元)、1987年

独裁政権と民主化陣営の激しい衝突を記録した写真家は、クォン・ジュフン記者だけではない。

ロイター通信の韓国支部で写真部長を務めたベテラン写真記者チョン・テウォン(鄭泰元、1939~)も、1980年の光州事件と1987年の6月民主抗争を写真に収めて全世界に伝えた。

特に、1987年6月9日に延世大の前でデモを行っている中、催涙弾に撃たれて倒れたイ・ハンヨル(李韓烈)君の写真は、6月民主抗争の起爆剤になり、その後も長い間、民主化運動のアイコンとして注目を集めた。無慈悲な公権力によって血を流して倒れる写真が新聞で報じられると、市民の間に激しい怒りが渦巻いた。

写真記者チョン・テウォンの回顧によると、催涙ガスが霧のように立ち込める中、一人の学生が手を後頭部の方に上げながら倒れる姿を目撃し、すぐに駆けつけたという。その後、他の学生が駆け寄って両脇を抱え上げる様子を間近でカメラに収めた。重要な写真だと直感し、病院に運ばれる学生を後にして会社に戻り、暗室で写真を焼き付けて全世界に送った。その後、イ・ハンヨル君の救急処置を行った担当医を調べて、電話で状態を聞いたところ「今は昏睡状態だが、長くはないだろう」という返事が返ってきた。実際にイ・ハンヨル君は意識を取り戻すことなく、7月5日に息を引き取った。チョン・テウォン記者は、デモのたびに学生側で間近に撮影した。光州事件でも市民軍の側に立って、銃弾が飛び交う現場を撮影した。

このように韓国現代史の現場には、常に写真家がいた。彼らはカメラで軍事独裁に抵抗し、産業化から取り残された人々を温かい視線で捉えた。ドキュメンタリー写真家は、統制によって公的な記録と歴史から削除された記憶をそのように蘇らせたのだ。彼らは必死に伝えてきた。「写真は常に強者より弱者を、加害者より被害者を、勝者より敗者を、権力より民主を求めてきた」と。

韓国現代史の現場には、常に写真家がいた。彼らはカメラで軍事独裁に抵抗し、産業化から取り残された人々を温かい視線で捉えた。ドキュメンタリー写真家は、統制によって公的な記録と歴史から削除された記憶をそのように蘇らせたのだ。

写真の民主化、そしてろうそく革命

1945年以降、政治・経済・社会的に前進し続けてきた韓国社会の激動の現代史は、現場を見つめる多くの写真家によって記録された。それに対して、2016年10月から始まった「ろうそく革命」は、プロ中心から全ての市民が写真家になる時代へと移り変わったことを実感させた。

アナログ写真時代には、写真記者がカメラを持って事件・事故の現場でシャッターを切ったが、デジタル写真時代には専門的なスキルがなくても、その場にいる全ての人が各自の目線で写真を撮れるようになった。携帯電話のカメラの機能が、ますます進化しているからだ。写真の主体も、同様に民主化している。2014年4月16日にセウォル号が沈没した際、船内に閉じ込められた多くの生徒が携帯電話で切迫した状況を写真や動画に残し、多くの人の心を痛めた。

2016年の冬にソウルの光化門で行われたろうそくデモも同じだ。当時その場にいた多くの市民が、家族や仲間と一緒にポーズをとってシャッターを押す様子が見られた。つまり、そのデモの現場で撮られた写真が数多くあるということだ。彼らは、それぞれに写真を見ては、腐敗した政権に憤慨したあの日、民主主義に向けた熱気の中にいたことを記憶し続けるだろう。