Débordant largement sur l’époque de l’occupation coloniale, les temps modernes ont représenté une sombre période de l’histoire pour les écrivains et artistes coréens, qui se sont dès lors engagés en faveur du progrès social en témoignant à leur manière de dures réalités telles que la pauvreté ou la maladie.

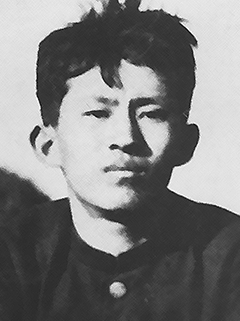

C’est par la nouvelle Une averse éditée en 1933 qu’est entré en littérature Kim Yujeong, dont les récits villageois sont empreints d’un savoureux humour aux intentions satiriques.

En 1924, Park Nok-ju (1906-1979) enregistra chez Columbia Records un premier disque de pansori qui allait être suivi d’autres productions aussi nombreuses que variées. Le romancier Kim Yu-jeong fit une cour assidue à cette artiste.

À sa sortie du lycée technique de Gyeongseong, Yi Sang débuta dans la carrière d’architecte en 1929 et, à peine un an plus tard, il allait faire paraître un premier roman intitulé Le 12 décembre.

L’année 1926 marque les débuts littéraires de Park Tae-won, qui publie alors le poème Grande sœur, mais s’orientera vers la fiction dès les années 1930.

Issu d’une culture où humour et satire sont enracinés dans la tradition, l’excellent romancier Kim Yu-jeong (1908-1937) a su tirer parti de ces précieux atouts pour livrer des œuvres où jaillit à tout moment une drôlerie mêlée de fausse naïveté qui émane de la sagesse et masque une critique incendiaire. Émaillées de savoureuses expressions idiomatiques, multipliant les brusques retournements de l’action et pimentant le tout d’un rien de vulgarité, voire d’obscénité comiques, elles se distinguent par leur écriture originale, bien que s’attachant surtout à brosser le tableau d’un pays gangrené par la misère et les problèmes de société.

À l’époque où il écrivit, Kim Yu-jeong connut les affres d’une existence où la maladie s’ajoutait à l’indigence, puisqu’il souffrait d’une tuberculose incurable, et ses romans semblaient à l’image du sang que crachait cet être toujours plus affaibli, le médecin qui diagnostiqua son mal au printemps 1936 lui ayant annoncé qu’il ne passerait pas l’été.

Dans un entretien qu’il accorda à l’époque à une revue, il répondit au journaliste qui l’interrogeait sur la manière dont il souhaitait que l’on se souvienne de lui : « J’aimerais bien laisser quelque chose, mais je ne vois guère que mes microbes », ajoutant aussitôt qu’il avait l’espoir de « monter dans le ciel, comme la pleine lune, et d’y passer le reste de [sa] vie ».

Ses désirs allaient être exaucés par le rayonnement que connut son œuvre dans le paysage littéraire de la Corée moderne. À la manière des miniatures naturalistes, ses romans décrivent avec infiniment de détails les dures réalités du monde rural dans la Corée colonisée des années 1930. Au travers de récits imprégnés d’une rusticité cocasse, transparaît l’évocation de la tragique condition des ruraux et de ceux que l’occupation conduisit à faire fi de toute moralité pour subvenir à leurs besoins.

Ainsi, le roman Printemps, printemps, qui figure parmi ses œuvres maîtresses, ne se résume pas au récit d’une idylle, car traitant avant tout de l’exploitation que subissent les métayers de la part des propriétaires terriens. Quant au ton comique de Champs de haricots dorés, il recouvre à une évocation tragique de vies dépourvues de tout espoir d’évolution où amis ou conjoints se querellent et s’entre-déchirent sans fin. De même, le mari d’Une averse n’hésite pas à envoyer sa femme chez un riche voisin pour qu’elle lui procure l’argent de ses mises au jeu et l’incite, ce faisant, à voler et à s’adonner à la prostitution.

Après avoir achevé ses études secondaires en 1929, Kim Yujeong vécut aux côtés de la cadette de la famille, Kim Yu-hyeong, qui se tient ici au centre, l’écrivain se trouvant à gauche et son neveu Kim Yeong-su, à droite.© Village littéraire de Kim Yu-jeong

Les jeunes artistes de Gyeongseong

S’agissant de cet auteur, d’aucuns évoquent une sensibilité rustique en raison du cadre dans lequel il situe souvent l’action de ses romans. Cependant, s’il vit certes le jour dans un village de montagne de la province de Gangwon, il partit dès son enfance pour la capitale, qui portait alors le nom de Gyeongseong, et y passa par la suite plus de temps que dans sa ville natale. Par la passion qui le disputait en lui à des états d’âme romantiques, comme par les idylles vite déçues qu’il vécut, Kim Yu-jeong ne différait guère de la plupart des écrivains des villes de son époque. À l’université, il avait découvert James Joyce et son roman Ulysse, qu’il affectionnait, et en matière amoureuse, il confia avoir un jour connu l’expérience de

« l’amour dans une voiture en train de rouler ».

Ses origines familiales le rattachant à la noblesse des yangban, il habita en alternance dans deux résidences différentes avec les siens, partageant son temps entre son village et Séoul, où se trouvait leur belle demeure située non loin du palais royal. Ayant perdu sa mère à l’âge de huit ans, puis son père un an plus tard, c’est dans la capitale que Kim Yu-jeong effectua ses études primaires et secondaires. Son dossier scolaire fait état d’une personnalité « sans scrupule »,

d’une taille de 166 cheok, soit environ 166 cm, des onze membres de sa famille, dont deux frères, et de biens familiaux s’élevant à 50 000 wons, ce patrimoine ayant plus tard été dilapidé par son frère aîné, qui en avait hérité en grande partie.

Afin de mieux replacer cet auteur dans son époque, il convient d’établir un parallèle avec l’un de ses contemporains, le poète Yi Sang (1910-1937), qui passa toute son enfance dans un quartier également situé au cœur de la capitale, mais par-delà le palais de Gyeongbok près duquel habitait Kim Yu-jeong.

C’est à Seochon, un quartier de Gyeongseong qui s’étendait à l’ouest du palais royal adossé au mont Inwang, que naquit Yi Sang en cette année où l’Empire de Corée se vit priver de sa souveraineté. Dans les années 1920 et 1930, il adopta le nouveau mode de vie caractéristique de cette capitale, se qualifiant lui-même de « moderne typique de Gyeongseong », et, peu avant sa disparition, il alla jusqu’à confier dans ses écrits : « Je n’ai jamais vu de rizière ». Lorsqu’il exerça l’architecture au service du gouvernement général japonais, il privilégia les réalisations urbaines, en particulier dans la capitale.

Pour autant, Yi Sang n’en possédait pas moins un sens aigu de l’identité coréenne et participa à sa manière à la résistance contre l’occupant, notamment par le port du costume traditionnel, ce hanbok qu’il affectionnait. Évoquant les circonstances de leur rencontre, son épouse se souvient qu’il arborait ce jour-là un manteau, dit durumagi, de couleur marron, puis, au sujet des premiers temps de leur mariage, elle se rappelle qu’il rentrait furieux de ses sorties quand la police l’avait arrêté et interrogé au seul motif de sa tenue. Ce détail vestimentaire contraste avec l’image, que l’on se fait habituellement de lui, d’un artiste décadent, anticonformiste et extravagant, avec ses cheveux hirsutes et son éternelle pipe.

Portrait d’un ami (1935), Gu Bon-ung. Huile sur toile, 62 cm × 50 cm.

Painted by Gu Bon-ung, Ce proche de l’écrivain a su saisir la personnalité bouillante et rebelle de ce dernier.© Musée national d’art moderne et contemporain de Corée

Les excès de la passion

Si un autre artiste, Kim Yu-Jeong, avait pour point commun avec Yi Sang ces « vêtements de Joseon » qu’il portait au quotidien, il était de notoriété publique que les deux hommes étaient aussi liés par leur vie amoureuse, puisque le premier s’était épris d’une célèbre chanteuse de pansori de l’époque appelée Park Nok-ju, tandis que le second entretenait une liaison avec une gisaeng, c’est-à-dire une entraîneuse formée à la danse et à la musique nommée Geumhong avec laquelle il tenait un salon de thé.

Alors qu’il se trouvait encore au cours secondaire, Kim Yu-Jeong tomba éperdument amoureux de la vedette du pansori, qui exerçait aussi ses talents de gisaeng avec succès, mais, quand il lui déclara sa flamme en multipliant les lettres d’amour, la jeune femme repoussa ses avances en arguant de leurs conditions sociales respectives et de la méfiance que lui avaient inspirée les hommes. Quand elle lui intima l’ordre de prendre congé, d’aucuns affirmèrent l’avoir vu encore en pleurs le lendemain devant la porte de la dame.

En raison de ses nombreuses absences, le jeune homme allait être expulsé de la faculté Yonhi, qui est l’actuelle université Yonsei, où il étudiait la littérature, et il s’inscrivit donc à celle de Boseong, aujourd’hui appelée Coryo, mais il avait à ce point le cœur brisé, outre qu’il souffrait d’une pleurésie chronique et d’hémorroïdes, qu’il dut chercher refuge dans son village natal.

Cependant, il allait y mener une vie dissolue en fréquentant joueurs, clochards ou marchands d’alcool, et, son état de santé se détériorant toujours plus, sa pleurésie dégénéra en tuberculose. Il allait mettre à profit sa convalescence pour dispenser des cours du soir aux villageois et s’efforcer de redonner vie à leur localité à l’abandon, ce qui fut propice à ses véritables débuts d’écrivain et lui permit de faire paraître, en 1933, une première œuvre intitulée Un vagabond dans les collines.

De son côté, Yi Sang conservait les liens d’amitié qu’il avait noués de longue date avec l’artiste Gu Bon-ung et le romancier Park Tae-won, les deux écrivains ayant grandi dans des quartiers voisins et composant le duo célèbre « du poète tuberculeux excentrique et de l’artiste bossu ». C’est Gu Bon-ung qui allait présenter Yi Sang à la gisaeng Geumhong avec laquelle ce dernier ouvrirait plus tard un salon de thé nommé « L’hirondelle » et le Portrait d’un ami que réalisa Gu Bon-ung à cette époque représente Yi Sang en train de fumer la pipe. En outre, la femme de ce dernier, qui se nommait Byeon Dong-lim, se trouvait être la sœur cadette de la belle-mère de Gu Bon-ung. À la mort de Yi Sang, Byeon Dong-lim allait épouser un autre artiste, Kim Whanki, et prendre le nom de Kim Hyang-an.

Yi Sang réalisa les illustrations d’un roman de Park Tae-won intitulé Une journée de la vie du romancier Gubo, qui allait paraître sous forme de feuilleton dans le quotidien Joseon Jungang Ilbo pendant tout le mois d’août 1934. Le peintre exprima l’amitié qu’il éprouvait pour l’écrivain par cette célèbre phrase qu’il écrivit dans le livre d’or présenté à l’occasion du mariage de ce dernier : « Jamais, ô grand jamais, il ne faut rejeter celui qui vient à notre rencontre ! »,

ces propos traduisant sa crainte de ne pouvoir continuer à voir aussi souvent son ami.

Par ailleurs, Yi Sang et Park Tae-won étaient au nombre des membres actifs d’une société littéraire dite Guinhoe, c’est-à-dire « des neufs écrivains », que ceux-ci avaient créée à Séoul. Comme son nom l’indiquait, elle disposait d’un effectif de neuf personnes, mais ce dernier changea parfois au fil du temps. Partisan d’une littérature entièrement dépourvue d’intentions idéologiques en des temps où prédominaient des œuvres d’inspiration prolétarienne, ce groupe jouissait d’une grande estime dans cet univers et attirait tout autant des auteurs d’ores et déjà consacrés que de jeunes talents prometteurs. Après la dissolution de la société Guinhoe, qui intervint quelques années plus tard, ses membres continuèrent d’enrichir la littérature coréenne moderne et contemporaine de leurs créations.

Par son observation des doutes auxquels étaient en proie les intellectuels de l’époque coloniale, l’œuvre de Yi Sang diffère radicalement de celle de Kim Yu-jeong, qui s’intéresse avant tout à la misère rurale, leurs démarches artistiques n’ayant pas pour autant été irréconciliables à leurs yeux.

Les affres de la misère et de la maladie

À cette même époque, Kim Yu-jeong vécut une descente aux enfers après que l’école où il assurait un enseignement eut été fermée d’autorité par le pouvoir colonial. En lui faisant perdre toute raison d’être, cette privation allait encore aggraver son état de santé, outre que l’artiste avait presque englouti la fortune familiale, de sorte qu’il dut se résigner à vivre aux dépens de ses oncles et de ses sœurs. Afin de conserver une certaine indépendance en subvenant à ses besoins, il s’astreignit alors à continuer d’écrire en dépit de la maladie.

C’est ainsi qu’en janvier 1935, soit à peine deux ans après le début de sa carrière, l’écrivain accéda à la notoriété en voyant deux de ses œuvres intitulées Une averse et Aubaine être récompensées aux concours littéraires annuels organisés par les quotidiens Chosun Ilbo et Joseon Jungang Ilbo. Peu après, il allait faire son entrée au sein de la société des neufs écrivains et se lier d’amitié avec Yi Sang, qui l’y avait précédé, mais avec lequel il présentait beaucoup de points communs, à commencer par cette tuberculose qui affligea toute sa vie le premier et dont souffrait également le second. Kim Yu-jeong était en outre orphelin et Yi Sang, séparé de ses parents biologiques depuis son adoption par l’aîné de ses oncles du côté paternel. Enfin, l’un comme l’autre de ces artistes vivaient dans un dénuement extrême.

Au premier plan de l’œuvre de Yi Sang, figurent deux écrits intitulés Vue à vol de corbeau (1934) et Les ailes (1936), le premier consistant en un recueil de poésie dont la publication périodique par le quotiden Joseon Jungang Ilbo allait être interrompue, car le texte fut jugé par trop abscons par ses lecteurs. Quant au second, il s’agissait d’une nouvelle traitant du conflit d’identité qui habitait un intellectuel moderne vivant dans l’oisiveté. Par son observation des doutes auxquels étaient en proie les intellectuels de l’époque coloniale, cette œuvre de Yi Sang diffère radicalement de celle de Kim Yu-jeong, qui s’intéresse avant tout à la misère rurale, leurs démarches artistiques n’ayant pas pour autant été irréconciliables à leurs yeux. Sachant ses jours comptés, ce dernier s’adonna alors toujours plus à la boisson et multiplia les nuits blanches pour noircir le papier jusqu’à l’été 1936, année où le repos dans un temple bouddhiste lui fut prescrit. Par son abstinence et son rythme régulier, la vie qu’il y mena lui accorda une brève rémission, mais c’est alors que Yi Sang lui aurait rendu visite pour l’exhorter à se supprimer avec lui. Ouvrant sa chemise sur une poitrine amaigrie par la misère, Kim Yu-jeong s’y serait alors refusé en lançant : « Je brûle d’espoir pour l’avenir ». Après avoir un moment regardé son ami respirer avec peine, Yi Sang, en pleurs, prit congé en annonçant qu’il partait pour le Japon. Quoique atteint d’une maladie incurable, il allait se consacrer à l’écriture pendant les trois dernières années de sa vie et produire pas moins de quelque trente nouvelles, vingt essais, un roman et une traduction. Dans la lettre qu’il écrivit le 18 mars 1937 à son fidèle ami Ahn Hoe-nam, il décrivit ses souffrances en ces termes : « Mon corps s’affaiblit de jour en jour. Il m’est même difficile de me redresser. La nuit, j’ai du mal à m’endormir, alors je reste allongé en maudissant ces moments d’agonie ».

Parue en décembre 1935 dans le magazine Jogwang, la nouvelle Printemps, printemps de Kim Yu-jeong (à gauche) livre un récit comique des conflits qui opposent un jeune homme à ses beaux-parents chez lesquels il vit. En mai 1936, cette même publication fit aussi découvrir la nouvelle Camélias (à droite), qui conte avec humour l’idylle née entre deux adolescents. © Village littéraire de Kim Yu-jeong

Des écrivains trop tôt disparus

Pour autant, Kim Yu-jeong ne perdit en rien un amour de la vie dont témoignent les lignes qui suivent : « Je souhaite sincèrement me rétablir. Je négocie pied à pied avec la mort. J’ai désespérément besoin d’argent, mais ne peux en trouver. Je pense pouvoir gagner cent wons. J’espère que tu m’aideras, au nom de notre amitié ». Après ces propos qui témoignent d’un désir éperdu de vivre, il ajoute qu’avec l’argent ainsi recueilli, il achètera des poulets et des serpents qu’il cuisinera pour confectionner un repas qui lui fera retrouver sa vigueur. Avant même d’avoir reçu une réponse à sa missive, il décédera à l’aube du 29 mars.

Le 17 avril, c’est-à-dire à peine une vingtaine de jours plus tard, Yi Sang allait à son tour succomber à la tuberculose dans un hôpital de Tokyo et le médecin japonais qui l’avait examiné déclara alors : « Dans la poitrine de cet homme, il n’y a plus rien que l’on puisse nommer des poumons ». Ainsi s’éteignirent, l’un après l’autre et dans la fleur de l’âge, deux des plus grands génies de la littérature coréenne.

Une flânerie dans le Séoul des années 1930

Carnet dans une main et canne dans l’autre, un romancier connu sous le nom de plume de Gubo sortait tous les midis dans le seul but d’aller à la découverte de Séoul. Ses promenades allaient fournir à cet écrivain nommé Park Tae-won (1909-1986) le propos de son roman autobiographique et métafictionnel intitulé Une journée de la vie du romancier Gubo.

Alors que Gubo est toujours sans emploi à l’âge de vingt-six ans malgré son diplôme d’une université de Tokyo, sa mère ne comprend pas comment il peut passer tout son temps à griffonner. Indifférent à ses regards inquiets, le jeune homme s’en va au hasard des rues et, après avoir traversé les rails du tramway, il a devant lui le grand magasin Hwasin créé en 1931, qui fut à la fois le premier établissement coréen de ce type et l’immeuble le plus haut de Séoul. En attendant l’arrivée de l’ascenseur, il envie le jeune couple et son enfant qui se tiennent à ses côtés et se demande comment lui-même pourrait trouver le bonheur.

Illustration de Yi Sang pour le roman Une journée dans la vie du romancier Gubo, de Park Tae-won, que fit paraître le quotidien Joseon Jungang Ilbo en août 1934 sous forme de feuilleton.

Une morne jeunesse sous l’occupation

Arrivé dans le quartier de Jongno, Gubo monte dans le premier tramway venu, qui l’emmène à Dongdaemun, puis à la Banque de Joseon devant laquelle il descend pour se rendre dans un salon de thé rempli de gens qui, comme lui, n’ont rien d’autre à faire à deux heures de l’après-midi que bavarder et écouter de la musique en buvant du thé ou du café dans une atmosphère enfumée. Il s’agit, pour la plupart, de jeunes gens dont le visage à l’expression amère ou lasse apparaît à la lueur de l’éclairage vacillant révèle le visage à l’expression amère et lasse. En levant les yeux vers une peinture accrochée au mur, Gubo se dit qu’il aimerait bien avoir assez d’argent et partir pour une ville occidentale ou tout au moins à Tokyo.

Créé en 1931 par un citoyen coréen, cet établissement où le jeune homme commande son café et ses cigarettes se Nang-nang Parlour et fut le premier à faire son apparition dans la capitale occupée. Tous les vendredis soir, dans l’atelier qu’il avait aménagé au premier étage de l’immeuble, le patron, un artiste, faisait écouter aux bohèmes qui s’y retrouvaient les nouveautés de Victor Records, exposait des œuvres ou accueillait des fêtes à l’occasion de la parution de poésie. C’était là, aussi, que tenait ses réunions une petite société littéraire dite Guinhoe, c’est-à-dire « des neuf écrivains », laquelle prônait une littérature entièrement dépourvue d’intentions idéologiques et comptait Park Tae-won parmi ses membres.

Un combat quotidien

À sa sortie du salon de thé, Gubo chemine en direction de l’hôtel de ville et, en passant devant la grande porte du palais de Deoksu qui se dresse de l’autre côté de la rue, il trouve ce

« pauvre vieux palais d’un aspect déprimant ».

Tombant sur un ancien camarade de classe du cours primaire, il se réjouit de cette rencontre, mais déchante aussitôt quand celui-ci, pauvrement vêtu, s’éloigne après lui avoir adressé une brève salutation qui le chagrine et le renvoie à sa solitude.

Pensant trouver du réconfort dans un endroit animé, Gubo va s’asseoir dans la salle d’attente de la gare de Gyeongseong, qui est l’ancien nom de Séoul. Perdu au milieu de la foule, non seulement il n’y trouvera « pas la moindre trace de chaleur humaine », mais il se sentira au contraire toujours plus isolé, triste et solitaire à la vue de vieilles femmes souffreteuses, de paysans devant leur étal et d’inquiétants individus qui surveillent les allées et venues des gens. Ce spectacle lui rappelle que chacun essaie de s’en tirer comme il le peut en ces temps difficiles, y compris les poètes et critiques littéraires. Sur ce, le voilà qui croise un ancien camarade, du collège, cette fois, mais, en voyant le grossier personnage qu’est devenu ce fils de gérant d’un mont-de-piété et la belle femme qu’il a à son bras, il en conclut que celle-ci monnaie ses charmes, le couple trouvant ainsi le plaisir et le bonheur comme il le peut.

Après avoir téléphoné à un ami poète et journaliste, Gubo s’en va le retrouver au salon de thé, où l’homme déplore d’avoir à écrire quotidiennement des articles sur des meurtres ou incendies d’origine crapuleuse, tout en formulant des remarques désagréables sur les écrits de Gubo, puis les deux hommes entament une discussion sur James Joyce. Lorsqu’ils quittent les lieux, son compagnon s’empresse de rentrer dîner à son domicile, laissant Gubo à nouveau seul et déçu, mais réconforté à l’idée que son ami se borne à mener une vie dite normale, ce qui n’est pas son cas.

Construit en 1931, le grand magasin Hwasin fut le premier établissement moderne de ce type en Corée. Il allait être démoli en 1987 dans le but d’élargir les rues du carrefour de Jongno où il se situait.© Agence des contenus créatifs coréens

À la construction en bois d’une superficie de 33 mètres carrés qui avait été réalisée en 1900 pour abriter la gare de chemin de fer de la capitale, alors appelée Gyeongseong, allait succéder, à peine vingt-cinq ans plus tard, un bâtiment en dur pourvu d’un rez-de-chaussée et de deux sous-sols. Aux côtés de celle de Tokyo, elle figura parmi les installations ferroviaires les plus importantes d’Asie.

Un coucher de soleil solitaire

Parvenu au carrefour de Jongno, Gubo dépasse le commissariat de police et entre dans un petit salon de thé tenu par un ami. Il s’agit du fameux établissement « L’hirondelle » dont le poète Yi Sang et sa compagne Geumhong furent propriétaires de 1933 à 1935. Gubo demandant à lui parler, on lui répond qu’il s’est absenté, mais sera bientôt de retour, alors l’écrivain décide de s’asseoir pour l’attendre. Dans l’article qu’il écrivit plus tard pour un magazine, il décrivit un endroit « extraordinaire, avec sa façade entièrement en verre » où les clients buvaient un thé en regardant passer dans la rue, par les baies vitrées, des « femmes nouvelles portant bas et talons ». Cette scène rappelle alors à son souvenir une étudiante dont il tomba amoureux pendant ses études à Tokyo.

Quand revient enfin son ami, les deux hommes vont manger dans un restaurant de seolleongtang, cette soupe à l’os de bœuf, puis prennent congé et revoilà notre Gubo arpentant seul la grande avenue de Gwanghwamun, où il remarque au passage l’enfant de dix ans qui chante une chanson sur le printemps ou ces deux hommes ivres qui entonnent la mélopée populaire Susimga, puis vient un jeune homme coiffé de la casquette d’une université et marchant aux côtés d’une jeune femme, alors l’écrivain, en son for intérieur, leur souhaite d’être heureux.

Voyant arriver les deux neveux d’un ami, il leur achète une pastèque dont ils se régaleront en famille, puis repart pour le Nangnang Parlor où il a rendez-vous et, lorsqu’il aperçoit un facteur sur sa bicyclette, il rêve soudain de recevoir un télégramme qui le rendrait heureux. Il se réjouit ensuite en imaginant qu’il a les moyens d’acheter des milliers de cartes postales pour les écrire à ses amis, assis dans un coin discret du salon de thé.

Jongno aux premières heures du jour

Dans la quiétude du salon de thé, Gubo se laisse bercer par la Valse Sentimentale de Tchaïkovski, qu’interprète Mischa Elman, quand un client accompagné qui consomme une bière coûteuse le reconnaît et le salue. Hésitant, l’écrivain finit par se joindre à la tablée, mais s’agace bientôt d’entendre porter des jugements sur des œuvres littéraires en fonction de leur valeur commerciale. Sur ces entrefaites, l’ami attendu arrive fort heureusement et les deux hommes sortent de l’établissement.

Tous deux démunis, le poète et le romancier devront se contenter de boire un café dans un débit de boissons de Jongno qui est vraisemblablement le Café Angel où accouraient les jeunes désireux de faire des rencontres. Le compagnon de Gubo souffrant du « syndrome d’insensibilité à l’alcool »,

il n’est pas en mesure de sentir le goût de ce qu’il boit et Gubo se fait la réflexion qu’il s’agit peut-être d’une catégorie de maladie mentale parmi tant d’autres dont tout un chacun souffre peu ou prou sous des formes différentes.

De retour dans la rue, Gubo déambule dans le quartier de Jongno où se pressent encore les passants malgré l’heure tardive et la pluie. Soudain, il lui revient à l’esprit le « petit visage triste et solitaire » de sa mère, qui ne doit pas parvenir à trouver le sommeil, inquiète de son absence à deux heures du matin. À son ami qui lui propose de se revoir le lendemain, Gubo répond alors qu’il préférera dorénavant rester à la maison pour se consacrer à l’écriture, puis il se hâte de rentrer, car le jeune homme, qu’obnubilait encore la recherche du bonheur en sortant la veille au soir, se préoccupe maintenant davantage de celui de sa mère.