Les dictionnaires témoignent de l’évolution socio-culturelle d’un pays par le choix et la définition des mots qui y figurent, comme l’a rappelé l’exposition temporaire intitulée « Un nouveau point de vue sur les dictionnaires coréens » qui s’est tenue au Musée national du hangeul pour retracer les changements survenus dans ce domaine à l’époque contemporaine.

Visiteur examinant des dictionnaires et découvrant les évolutions socio-culturelles dont ils sont le reflet lors de l’exposition temporaire Dictionnaires de Corée, une nouvelle perspective que proposait le Musée national du hangeul du 20 septembre au 3 mars derniers.

En 2010, l’éditeur britannique Oxford University Press annonçait sa décision d’interrompre définitivement la publication de l’OED, ce célèbre Oxford English Dictionary qui fait autorité dans la langue anglaise. Constatant la chute de ses ventes, la maison d’édition a fait savoir qu’il ne serait plus désormais disponible qu’en ligne.

Parue en 1884, une première édition partielle de cet ouvrage allait être parachevée quarante-quatre ans plus tard et se renouveler constamment jusqu’à aujourd’hui, dix mots coréens figurant même parmi ses entrées, dont ceux de taekwondo, kimchi ou makkoli, ce vin de riz non raffiné dont le nom peut également être orthographié makgeolli, ou encore ondol, un système de chauffage par le sol, ainsi que chaebol, qui est le terme désignant les grands groupes industriels détenus par certaines familles et s’écrit parfois jaebeol, mais aussi le fameux won qui est l’unité monétaire coréenne.

En Corée, la production de dictionnaires imprimés avait pris fin quatre ans auparavant et, cette année-là, le jour même de la fête du hangeul qui tombe le 9 octobre, l’Institut national de la langue coréenne allait officialiser la mise en ligne exclusive de l’édition révisée de son Dictionnaire de la langue coréenne standard. Cet organisme allait dès lors s’employer à enrichir les services disponibles sur ce support du dictionnaire interactif dit Urimalsaem, c’est-à-dire, littéralement, « source de notre langue », afin de recueillir de nouvelles entrées et définitions apportées par les internautes.

Ce passage de l’imprimé au virtuel résulte de progrès technologiques qui permettent aux usagers du smartphone de disposer de dictionnaires partout et à tout moment et en tout lieu. La recherche de mots et définitions s’avère en outre beaucoup plus simple et rapide dans un dictionnaire électronique portatif ou en ligne que dans les ouvrages sur papier qu’il faut feuilleter patiemment.

Depuis le 20 septembre dernier, le Musée national du hangeul, accueillait au sein du Musée national de Corée situé à Yongsan, un arrondissement du centre de Séoul, une exposition temporaire consacrée aux dictionnaires et le succès qu’elle remporté auprès du public l’a incité à demander la prolongation de cette manifestation par son hôte.

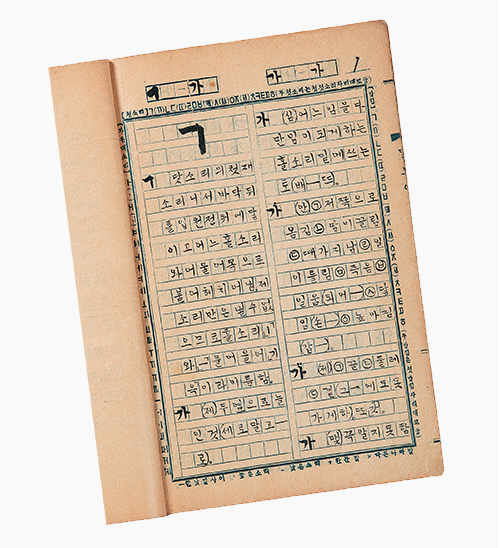

Manuscrit du premier dictionnaire coréen que Ju Si-gyeong (1876-1914) entreprit de créer en 1911 avec le concours de ses élèves et dont ne subsiste aujourd’hui qu’une partie.© Musée national du hangeul

Version définitive du Dictionnaire de la langue coréenne, dont l’élaboration par la Société de la langue coréenne, une institution fondée en 1921, allait s’étaler sur treize années à compter du début des travaux en 1929. Son manuscrit, qu’avait saisi la police japonaise en 1942, fut retrouvé dans un entrepôt de la gare de Séoul à la libération du pays survenue en 1945. © Société du hangeul

De précieux s historiques

Un dictionnaire ne se résume pas à un recueil de nombreux mots, car il fournit aussi des indications sur l’évolution du pays concerné en se faisant le reflet de son histoire et de son évolution socio-culturelle, comme entendait le montrer cette exposition qui a transporté ses visiteurs de l’aube du siècle dernier à notre époque pour découvrir les changements survenus dans cet ouvrage.

Si l’invention du hangeul remonte au règne de Sejong (1418-1450), quatrième monarque du royaume de Joseon qui créa cet alphabet en 1443 et en proclama l’utilisation trois ans plus tard, celle-ci ne fut rendue officielle qu’en 1894 par un édit royal. L’élaboration de dictionnaires de la langue coréenne allait dès lors être entreprise, un travail d’envergure nationale qui s’est poursuivi jusqu’à l’époque contemporaine malgré les remous et tragédies de l’histoire qui en ont parfois ralenti l’avancement.

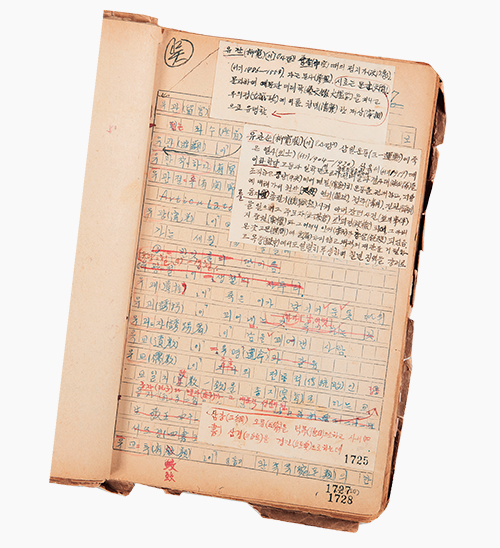

Il faudra cependant attendre les années 1930 pour voir paraître le premier dictionnaire de coréen proprement dit, qui fut réalisé par un lexicographe natif, puisque les seuls ouvrages antérieurs de ce type étaient bilingues et dus à des missionnaires chrétiens étrangers, notamment ce Dictionnaire coréen-français édité en 1880, auquel succédèrent des dictionnaires coréen-anglais et anglais-coréen respectivement publiés dix et onze ans plus tard.

Datant de 1878, le premier des trois figurait parmi les pièces les plus remarquables de la manifestation évoquée et n’avait jusque-là jamais été présenté au public. Il l’a ainsi été à cette occasion grâce à un prêt de la Fondation pour la recherche sur l’histoire de l'Église coréenne, qui en assure la conservation. Monseigneur Félix-Clair Ridel (1830–1884), qui dirigeait le diocèse de la Société des missions étrangères de Paris, le fit éditer en 1880 dans la ville japonaise de Yokohama. Cet ouvrage possède une valeur historique d’autant plus inestimable qu’en Corée, il s’agit non seulement du premier dictionnaire bilingue associant le coréen au français, mais aussi de tous ceux consacrés à d’autres langues depuis le début de l’époque moderne.

Membres de la Société de la langue coréenne réunis le 9 octobre 1957 à l’occasion de l’anniversaire de la première parution du Dictionnaire de la langue coréenne. Entamée en 1929, la réalisation de cet ouvrage dut s’interrompre suite à l’emprisonnement des lexicographes qui y travaillaient et dont la Société du hangeul prit plus tard la relève. © Société du hangeul

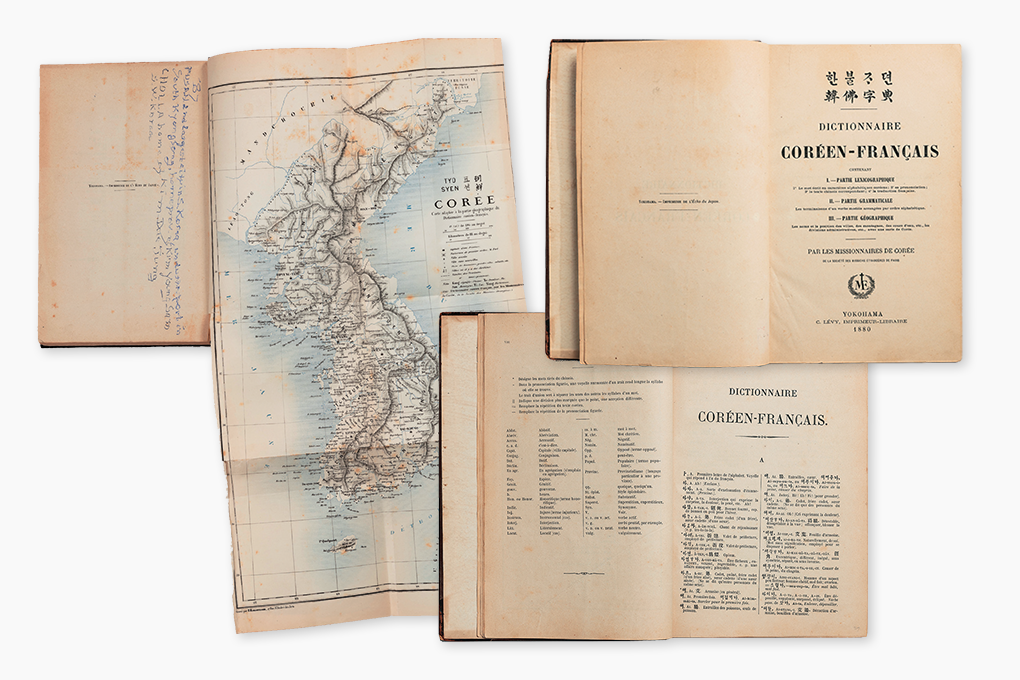

Parmi les publications que les visiteurs n’avaient pas eu l’occasion de découvrir jusqu’ici, se trouvaient aussi les épreuves inachevées de travaux lexicographiques réalisés par des partisans de l’indépendance sous le royaume de Joseon, dans ces derniers temps où il était aux mains d’envahisseurs étrangers qui allaient causer sa chute. Parmi ces ouvrages, il en est un qui lève le voile sur un aspect méconnu de la vie de Syngman Rhee (1875-1965), le premier président de la République de Corée. De 1903 à 1904, alors qu’il était emprisonné pour avoir participé à un mouvement insurrectionnel contre la monarchie, il travailla en effet sur un projet de Nouveau dictionnaire anglais-coréen qu’il ne put mener à son terme. Ce militant indépendantiste favorable à l’instauration d’une république dut en effet le délaisser et interrompre ses travaux à la lettre F pour se consacrer à la rédaction d’un essai intitulé L’esprit d’indépendance. L’un comme l’autre de ces s sont conservés par l’Institut Syngman Rhee de l’Université Yonsei.

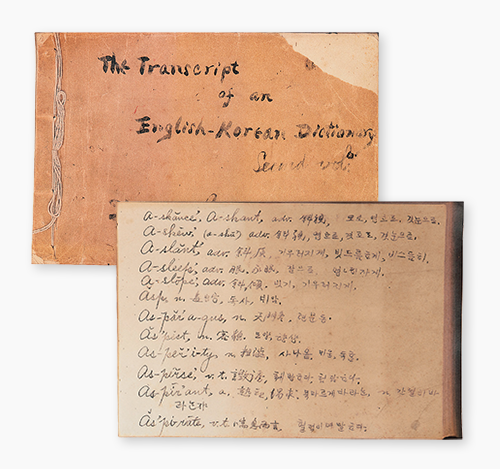

Un autre militant pour l’indépendance, nommé Soh Jaipil et également connu sous son patronyme américain de Philip Jaisohn (1864–1951), entreprit aussi des travaux lexicographiques qui n’allaient pas parvenir à leur aboutissement. En 1896, il fonda The Independent, premier journal quotidien bilingue de Corée, puisque rédigé en langues anglaise et coréenne, tout en entamant, à peu près à la même époque, l’élaboration du premier dictionnaire anglais-coréen du pays, qu’il ne put cependant poursuivre au-delà de la lettre P. L’épreuve manuscrite datant de 1898 que présentait l’exposition provenait d’un prêt accordé par le Musée de l’indépendance coréenne.

Dictionnaire coréen-français publié en 1880 par Mgr Félix-Clair Ridel (1830–1884), un membre de la Société des missions étrangères de Paris. Premier dictionnaire bilingue donnant la traduction de mots coréens, il comporte quelque 27 000 entrées rangées en ordre alphabétique.© Musée national du hangeul

Les témoins de l’aube des temps modernes

L’exposition qui vient de s’achever permettait aussi de constater les changements qu’a subis la langue coréenne, sur les plans tant sémantique qu’orthographique, et qui constituent autant de manifestations des évolutions socio-culturelles et de mentalité intervenues dans le pays depuis le siècle des lumières coréen.

En atteste notamment une nouvelle de 1925 intitulée Jeonhwa (Le téléphone) et due à Yeom Sang-seop (1897–1963), un écrivain et journaliste célèbre pour le recueil La grenouille de la salle des spécimens dont elle fait partie. Dans ce texte, l’auteur avance l’idée que les progrès modernes ne font qu’accroître la propension humaine à l’ostentation et, ce faisant, ont pour conséquence désastreuse la disparition de l’intimité.

C’est en 1898 que sont apparus les premiers postes téléphoniques sous le nom de deongnyulpung formé par la translittération du mot chinois delufeng selon la phonétique anglaise et signifiant littéralement « vent qui propage la vertu », mais il était aussi appelé jeoneogi, c’est-à-dire la « machine qui transmet la parole ».

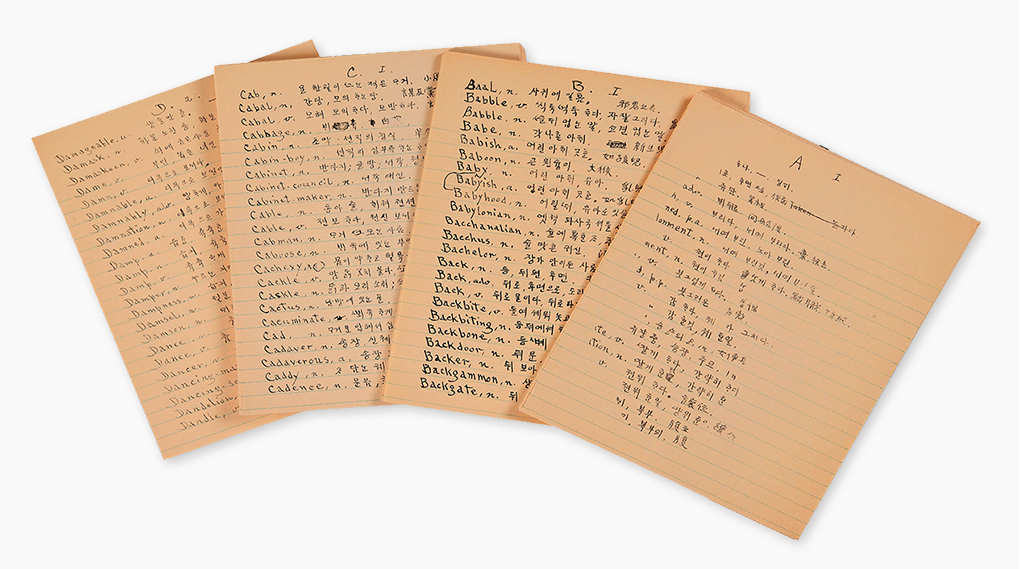

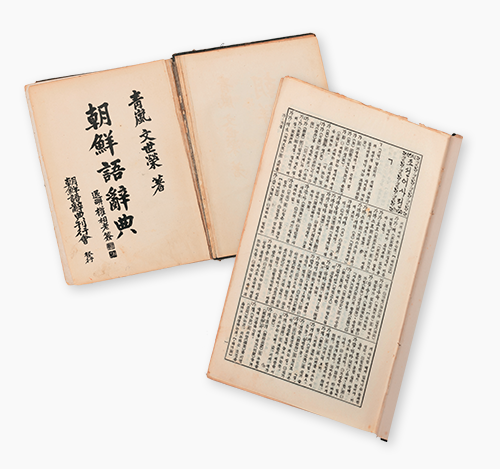

Il faudra attendre les années 1920 pour que la langue coréenne se dote d’un terme désignant cet appareil, à savoir celui de jeonhwa, qui correspond à la transcription japonaise du mot chinois denwa et demeure en usage encore aujourd’hui. En 1938, après que son emploi se fut largement répandu, il allait faire l’objet d’une entrée dans le Dictionnaire de la langue coréenne, qui en comporte 100 000 et dont l’auteur et éditeur est un érudit coréen nommé Mun Se-yeong (1888–?).

Ce premier ouvrage consacré à la langue coréenne par un natif du pays représentait l’aboutissement de nombreuses années d’un travail acharné visant à faire renaître le sentiment de fierté nationale au sein d’une population profondément meurtrie par la colonisation, une aspiration que ne pouvaient éprouver les missionnaires étrangers du XIXe siècle par leurs dictionnaires bilingues au demeurant d’une grande importance historique. Il convient enfin de signaler l’existence d’un dictionnaire de la langue coréenne que fit éditer le Gouvernement général japonais en Corée en 1920 dans le cadre d’une politique culturelle destinée à conforter les assises du pouvoir colonial.

Par ailleurs, l'exposition consacrée à ces divers ouvrages attirait l’attention sur des termes nouveaux nés des progrès techniques, tels ceux de télévision, automobile ou électricité, et apparus en Corée en parallèle avec ces évolutions, ainsi que sur des néologismes révélateurs de certaines tendances sociologiques, comme « garçon moderne », « fille moderne » et « femme libre ».

Projet inachevé de dictionnaire anglais-coréen dû au partisan de l’indépendance Soh Jaipil, qui était parvenu à la lettre P à l’arrêt de ses travaux en 1898.© Musée de l’indépendance coréenne

Prouesses informatiques et hangeul

La parution, en 1999, du Dictionnaire de la langue coréenne standard élaboré par l’Institut national de la langue coréenne représente une étape décisive de l’histoire lexicographique nationale. Fruit d’un travail de huit années entrepris à l’initiative des pouvoirs publics, cette parution a exigé un budget s’élevant à 12 milliards de wons, soit près de 11 millions de dollars. Riche des quelque 500 000 entrées que rassemblent ses 7000 pages réparties sur trois tomes et qui portent sur des mots appartenant à la langue standard contemporaine parlée aussi bien en Corée du Sud qu’en Corée du Nord, mais également aux dialectes, auxquels s’ajoutent certains archaïsmes, il constitue aujourd’hui la principale référence aux yeux des éditeurs de tout nouvel ouvrage lexicographique.

La facilité et la rapidité d’accès à quantité d’informations qu’autorisent aujourd’hui les technologies numériques tendent à faire oublier la place qu’a longtemps occupée le dictionnaire dans la vie quotidienne. À cet égard, l’exposition qui s’est déroulée au Musée national du hangeul invitait le visiteur à une réflexion sur la valeur de ces ouvrages universels qui ont guidé l’homme dans ses entreprises en nourrissant son esprit de connaissances et, dans le cas de la Corée, qui témoignent aussi bien de son histoire moderne tumultueuse que des excellentes qualités de son alphabet appelé hangeul.

Faisant fi de l’opposition de ses courtisans, son inventeur, le roi Sejong, persévéra dans sa décision de créer un système d’écriture destiné à faciliter la vie du plus grand nombre, c’est-à-dire de ceux de ses sujets qui ne bénéficiaient pas de l’enseignement du chinois classique. La dénomination de hunmin jeongeum, qu’il reçut à l’origine et qui signifie« sons corrects pour instruire le peuple », révèle à elle seule le pragmatisme et la sagesse de ce souverain aspirant à l’alphabétisation de tous. Aujourd’hui considéré de l’avis général comme l’un des systèmes d’écriture les plus scientifiques et faciles à apprendre comme à employer, il se distingue aussi de tous les autres par la connaissance précise que l’on a de l’identité de son inventeur, ainsi que de l’époque et de l’if de sa création. Autant d’éléments qui, en 1997, allaient motiver l’inscription au Registre Mémoire du monde de l’UNESCO du Hunmin jeongeum haerye, ce manuscrit portant proclamation du nouvel alphabet et fournissant des explications de son emploi accompagnées d’exemples de celui-ci.

Le 8 septembre prochain, déclaré Journée internationale de l’alphabétisation, devrait intervenir l’annonce du choix des lauréats du Prix annuel d’alphabétisation UNESCO-Roi Sejong destiné à honorer les personnes ou institutions qui se sont illustrées par leur combat contre l’analphabétisme.

Par-delà ses avantages immédiats, peut-être la structure simple et scientifique du hangeul n’est-elle pas étrangère aux prouesses accomplies par la Corée dans le domaine de l’informatique ?

Couverture et première page du Dictionnaire de la langue coréenne élaboré et publié par Mun Se-yeong en 1938. Riche d’environ 100 000 entrées, il fut le premier en son genre à recourir à l’orthographe du hangeul unifié. En 1940, une édition révisée et augmentée allait le compléter de 10 000 nouvelles entrées et d’annotations. Musée national du hangeul

Premier jet inachevé du Nouveau dictionnaire anglais-coréen auquel Syngman Rhee, alors futur premier président de la République de Corée, consacra une partie du temps qu’il passa en prison en 1904 et 1905. © Institut Syngman rhee, Université Yonsei

Hong Sung-ho Rédacteur en chef du Korea Economic Daily