Dans la société confucianiste de jadis, des « femmes nouvelles » qui avaient bénéficié d’une instruction de style occidental tentèrent de se libérer du carcan des tabous et discriminations dont elles faisaient l’objet. Rêvant d’un monde où elles seraient les égales des hommes, notamment en ayant la possibilité d’épouser celui de leur choix, ces pionnières exprimèrent aussi leur aspiration au changement en matière de coiffure et de tenue vestimentaire. En dépit de leurs courageux efforts, elles allaient malheureusement connaître un destin tragique.

Aux femmes qui, jusque-là, n’avaient pas même le droit de sortir sans être chaperonnées, l’époque moderne offrit la possibilité d’acquérir une instruction et de décider par elles-mêmes de leur vie. Ces libertés furent conquises de haute lutte, car celles qui s’inspiraient des idées nouvelles pour changer leur vie étaient en butte à bien des critiques et difficultés.

En 1924, le romancier et satiriste Chae Man-sik (1902-1950) accéda à la notoriété grâce à une nouvelle qui contait la rencontre de deux jeunes gens dans un train et dont l’intrigue naissait du seul regard qu’échangeait le héros avec « une étudiante à la peau laiteuse et légèrement vêtue ». Si ce fait ne serait évidemment pas de nature à choquer nos contemporains, la morale interdisait alors que deux inconnus de sexe opposé restent longtemps assis côte à côte, et plus encore dans un lieu propice aux rencontres tels que le train. Pour les besoins de cette œuvre littéraire, ce moyen de transport fournissait donc le cadre idéal d’une action dramatique dont la protagoniste s’avérait en outre être l’un des rares spécimens de la « femme nouvelle » d’alors.

Le narrateur, qui s’exprime par la voix du jeune homme, la décrit en ces termes : « Sa veste était blanche, sa jupe était blanche, ses sous-vêtements étaient blancs, ses chaussettes hautes étaient blanches, son visage poudré était blanc. Tout en elle était blanc, à l'exception de ses chaussures noires à talons hauts et de ses cheveux aile de corbeau réunis en une natte peu serrée, mais élégante ». L’évocation, alors peu commune, des émois qu’il ressent en croisant le regard de cette étudiante issue d’une catégorie très minoritaire de femmes sera reconnue à sa juste valeur dans les cercles littéraires, mais fera scandale dans un pays où hommes et femmes n’avaient que rarement l’occasion de se rencontrer jusque dans les années 1920.

Gang Eun-hyeong, qui dirigeait et éditait la revue Bibliothèque Daeseong, publia en 1926 un roman intitulé Fleur de l’âge qui remporta un succès considérable. Il y faisait découvrir l’amour libre, une nouveauté qui allait rapidement faire son chemin en ces débuts des temps modernes.© All That Book

Les écoles de jeunes filles

Dans l’un des épisodes de la série télévisée à succès Mr. Sunshine, qui se déroule sous le royaume de Joseon et plus précisément au tournant du siècle dernier, une jeune aristocrate refuse de porter la pèlerine et exige d’être inscrite dans une école de roturiers pour y apprendre l’anglais, mais il faut savoir que, jusque dans les années 1910, rares étaient les femmes qui bénéficiaient d’une instruction.

En 1886, un groupe de missionnaires américains avait néanmoins créé l’Ewha Haktang, cette première école coréenne de jeunes filles située dans un quartier du centre de la capitale qui a pour nom Jeongdong. Sa fréquentation restant faible jusque dans les années 1910, les enseignants en étaient réduits à se rendre dans les foyers pour implorer les parents de jeunes filles de permettre à celles-ci de suivre leur enseignement gratuit. Une amorce d’évolution allait se produire, en 1919, lorsque des étudiantes de cet établissement se joignirent résolument au mouvement de résistance à l’occupation japonaise du 1er mars. Les effectifs allaient dès lors croître si rapidement que l’école eut bientôt du mal à répondre aux demandes d’inion.

Pour autant, on ne saurait croire que la population féminine des établissements d’enseignement était aussi en progression dans l’ensemble du pays. Selon un recensement effectué par le gouvernement général japonais, l’effectif des sept écoles de jeunes filles que comptait le pays ne dépassait pas 1 370 élèves en 1923, soit à peine 0,6% de la population féminine, le nombre d’étudiantes des universités n’en représentant quant à lui que 0,03%.

Les Coréens ne se préoccupaient donc guère du sort de cette minorité de jeunes femmes, mais celles-ci allaient peu à peu s’affirmer toujours plus en tant que groupe revendiquant l’identité de « femmes nouvelles ». Se distinguant avant tout des autres par leur tenue vestimentaire, elles portaient la jupe plus courte et le talon plus haut, arborant ombrelles noires et coiffures à la mode. Dans la plupart des écoles de jeunes filles, dont celles d’Ewha Haktang et de Chungshin, l’uniforme de rigueur se composait d’une veste blanche de style traditionnel portée avec une jupe noire qui arrivait à mi-mollet pour des raisons d’hygiène, mais aussi pour permettre une plus grande liberté de mouvement. Le sseugaechima, ce manteau traditionnel en forme de jupe dont la capuche dissimulait la tête et le visage, avait cédé la place à l’ombrelle noire qui allait peu à peu se transformer en un accessoire de mode aux couleurs plus vives. Divers autres tels que chaussures, chaussettes, ceintures, foulards, mouchoirs et lunettes étaient aussi très prisés de cette femme nouvelle soucieuse de son statut social.

Toutefois, elles se démarquaient d’abord et avant tout de leurs congénères par leur coiffure en constante évolution, qui allait passer du style, dit hisashigami en japonais, où la chevelure est réunie en un chignon au sommet du crâne tout en lui donnant un certain volume à l’avant et sur les côtés, à une multitude de variantes, en passant par la longue tresse traditionnelle revenue à la mode vers 1925 et les nattes postiches. Certaines s’enhardirent même à adopter la coupe carrée emblématique de l’émancipation féminine, car elles en appréciaient particulièrement les aspects pratiques, hygiéniques et économiques, les hommes y voyant en revanche un reniement du canon de la beauté féminine que constituaient alors les cheveux longs.

Par leur apparence physique et leur façon de vivre différentes de celles de leurs aînées, ces femmes nouvelles entendaient ainsi se faire accepter pour ce qu’elles étaient. Leurs talons plus hauts et jupes plus courtes n’obéissaient pas qu’à une mode, car ils représentaient avant tout l’ culturelle d’une aspiration à s’engager dans une relation amoureuse, à fonder une famille qui habiterait une maison moderne pourvue d’un piano, à disposer des mêmes droits que son conjoint et à transmettre les idées nouvelles aux jeunes générations.

La société allait cependant faire preuve de peu de tolérance à leur égard et, si le nombre de celles qui suivaient des études ne cessait de progresser, elles furent en butte aux critiques pour les nouveautés même par lesquelles elles se distinguaient. Journaux et magazines ne manquèrent pas de dénoncer chez elles « extravagance et vanité » à une époque où une paire de chaussures coûtait à peu près autant que deux gros sacs de riz, l’ensemble de la tenue vestimentaire s’avérant ainsi onéreux.

Mélodie de printemps de Kim In-seung. Huile sur toile, 147,2 cm × 207 cm. Réalisée sur deux toiles de grandes dimensions, cette importante œuvre de Kim In-seung représente un groupe de femmes assistant à un concert de violoncelle. Le public put l’admirer pour la première fois en 1942 dans le cadre de la 21 e exposition d’art choisi. © Banque de Corée

Aussi enviées que critiquées

À la fin de la première moitié des années 1920, le champ d’action de la libération féminine allait progresser dans l’espace public en s’étendant au théâtre, à la musique et aux conférences. Les responsables scolaires entreprirent alors de durcir les règlements de leurs établissements en interdisant aux jeunes filles d’aller au cinéma ou au concert sans autorisation parentale ou en exigeant qu’elles soient accompagnées à cet effet soit par une personne de leur famille soit par une camarade. Elles étaient aussi tenues de signaler à l’administration tout magazine ou livre, manuels scolaires non compris, qu’elles avaient en leur possession. Leur correspondance était surveillée avec rigueur et le pensionnat était vivement recommandé dans le cas de l’éloignement du domicile, car il était mal vu de vivre seule dans une chambre de location.

C’est à peu près à cette époque que la notion très floue de « corruption des mœurs » allait apparaître et se répandre dans un usage parfois curieux selon la situation, en particulier s’agissant d’une façon de s’habiller excentrique, de la fréquentation des cafés et restaurants ou de l’absence en cours pour aller au cinéma, le « délit » le plus grave consistant à sortir en compagnie d’un garçon sans la permission de ses parents, ce qui était considéré comme une « manifestation de perversion ». L’extrême sévérité de cette discipline reposait sur l’idée reçue qu’une jeune fille étant particulièrement influençable, il convenait de la protéger des tentations comme de ses propres instincts, en raison d’une vision phallocentrique de la sexualité féminine axée sur la préservation de la virginité.

Si les jeunes filles qui effectuaient des études étaient soumises à une surveillance aussi stricte, c’était parce que l’époque qu’annonçait la femme nouvelle semblait excessive et par trop ostentatoire. Dans ces années vingt et trente où le pays subissait une modernité humiliante imposée par le colonisateur, les intellectuels coréens ne surent pas prendre en marche le train de cette modernité et l’idéal de vie auquel aspirait la femme nouvelle leur parut donc bien éloigné des tristes réalités de leur vie. Tourmentés par leur propre incapacité à se joindre à la modernisation du pays, ils observaient leurs jeunes contemporaines avec un sentiment mêlant le dégoût à l’envie, voyant en elles tout à la fois l’ d’une ouverture d’esprit et son revers de frivolité et d’impudeur.

Élèves de l’École de filles Jennie Speer à leur libération. Elles furent emprisonnées pour avoir participé au mouvement d’indépendance du 1 er mars, dans lequel s’engagèrent aussi la plupart de leurs congénères qui faisaient des études, bien qu’en petit nombre par rapport à l’ensemble de la population féminine. C’est le missionnaire américain Eugene Bell qui créa en 1908 cet établissement à Gwangju. © École de filles Speer de Gwangju

Les morts par amour

Dans une société pré-moderne où le mariage arrangé était la règle, les jeunes gens n’avaient guère voix au chapitre quant au choix de leur futur conjoint. L’introduction, à partir du Japon, de l’ « yeonae » signifiant amour ou idylle allait amorcer une rupture avec cette tradition, car elle sous-entendait la possibilité d’épouser une personne à son goût, comme c’était le cas dans les pays occidentaux, puis entraîner un véritable phénomène de société. L’amour représenta désormais une émotion noble capable de transcender les inégalités économiques, sociales ou culturelles, cette perception possédant un certain fondement idéologique, puisqu’elle revenait à affirmer le droit de tout individu à être maître de son destin, et c’est ainsi que ce sentiment fut peu à peu assimilé à une manifestation d’un esprit éclairé.

À l’époque où se propagea cette nouvelle conception, nombre de jeunes intellectuels mariés par leurs parents remirent en question leurs unions pour épouser la femme de leur choix, allant parfois jusqu’à se regrouper entre eux dans des « clubs de divorcés » pour organiser des campagnes de sensibilisation. Quand la séparation s’avérait impossible, nombre d’entre eux se réfugiaient dans le concubinage, persuadés qu’amour et mariage libre participaient d’une manière de vivre intelligente qui justifiait l’abandon de leur conjointe légale au profit de celle qu’ils appelaient leur « deuxième épouse », mais force est de constater que cette pratique plongea leurs « nouvelles » et « vieilles » épouses dans une grande détresse morale.

Devant l’écart qui séparait la réalité de leurs idéaux, les jeunes s’évertuaient à démontrer la pureté de leurs sentiments en commettant des actes à caractère passionnel qui les entraînèrent parfois jusqu’au suicide. Toujours plus fréquentes, ces « morts par amour » allaient devenir endémiques à la fin de la première moitié des années 1920 et comptèrent notamment celle de Kang Myeong-hwa, cette jeune femme de 23 ans qui absorba un poison et rendit son dernier soupir auprès de son amant. La victime de cette mort tragique qui fit la une de la presse était une gisaeng, c’est-à-dire une entraîneuse formée à la danse et à la musique qui s’était éprise d’un fils de famille appelé Jang Byeong-cheon. Kang Myeong-hwa mit fin à ses jours quand le jeune homme se heurta au refus de ses parents, après que le couple se fut enfui au Japon, où le jeune homme avait également suscité la réprobation de ses compatriotes étudiants par sa conduite qui déshonorait le peuple coréen. Quand il rejoignit sa bien-aimée dans la mort en se supprimant à son tour, son nom devint emblématique du véritable amour et l’histoire des deux jeunes gens inspira par la suite nombre de romans, chansons et films.

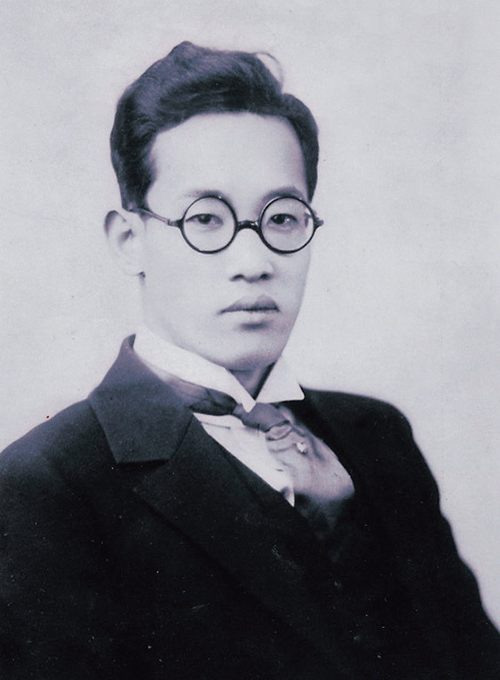

Quant au couple formé par Yun Sim-deok et Kim U-jin, il se jeta en 1926 du pont du bateau qui les menait du port japonais de Shimonoseki à celui de Busan et cette mort spectaculaire provoqua plus d’émotion encore. Pionnier du théâtre coréen moderne, le jeune homme de 29 ans avait participé à la création de l’Association des arts du théâtre fondée par des étudiants coréens de Tokyo, Yun Sim-deok étant quant à elle la première soprano professionnelle coréenne. Le suicide par amour d’une célèbre artiste, qui avait auparavant vécu plusieurs relations amoureuses, et d’un dramaturge tout aussi connu, déjà marié et père de famille, fut stigmatisé par la population en raison de ses circonstances et Yun Sim-deok n’eut pas droit à la compassion qu’avait fait naître Jang Byeong-cheon.

Suscitant tantôt pitié ou admiration, tantôt critiques et condamnations, les suicides fréquents de couples illégitimes constituèrent à cette époque un grave problème de société et, vers 1925, il arrivait que la presse fasse état de deux d’entre eux le même jour. Ils représentèrent l’aboutissement tragique des obstacles auxquels se heurtait l’aspiration à un amour sincère dans une société aux normes rigides. Les premiers romans d’amour modernes qui touchèrent le cœur des Coréens évoquaient aussi ce thème, mais sous des angles différents, à l’instar de la nouvelle Yun Gwang-ho (1918) de Yi Kwang-su, où l’un des personnages préfère la mort à un amour non partagé, ainsi que Cette nuit-là (1921) de Bang Jeong-hwan, où la trahison entraîne cette conséquence, tandis que l’héroïne d’Une vie de jeune homme, un délice (1923), de Na Do-hyang, se donne la mort pour expier son choix malheureux.

Dans ces œuvres, l’issue fatale témoignait de la sincérité de sentiments déçus en raison des écueils s’opposant à la quête de l’idéal d’amour, ainsi que d’un refus désespéré de l’abîme qui séparait celui-ci de la réalité. Confrontés aux impératifs d’un univers qui brisait leur foi en un véritable amour, les jeunes adultes de naguère recoururent au suicide pour affirmer leur liberté d’individus.

Kim U-jin a commencé à écrire et à mettre en scène des pièces de théâtre quand il était étudiant en littérature anglaise à l'université Waseda de Tokyo. Naufrage est une pièce autobiographique écrite en 1926, l’année même de son suicide. Elle évoque le désarroi d’un jeune poète dont les idées occidentales se heurtent aux valeurs confucéennes.

Première Coréenne à avoir étudié la musique classique occidentale, la célèbre chanteuse et actrice Yun Sim-deok donna de nombreux concerts à Gyeongseong. Elle serait l’auteur des paroles de la chanson à succès Sa-euichanmi (Éloge de la mort), dont elle aurait écrit le texte avant de se supprimer à cause d’un amour impossible. © JoongAngIlbo

Des rêves brisés

Dans Les piquets de ma mère (1979), un roman autobiographique de Park Wan-suh, la jeune fille qui prête sa voix à la narratrice subit les pressions d’une mère qui l’exhorte à réussir sa vie de femme nouvelle. « Qu'est-ce qu’une femme nouvelle ? », interroge-t-elle, et la mère d’évoquer en premier lieu l’apparence physique : « [elle] coiffe ses cheveux selon le style hisashigami, abandonnant le chignon traditionnel, elle porte des talons et une jupe noire qui dévoile ses mollets et tient un sac à main », alors que sa fille aime tresser sa chevelure en l’ornant d’un ruban rouge, revêtir une longue jupe jaune et chausser des souliers brodés de fleurs.

Quand celle-ci renouvelle sa question, la mère hésite à répondre, perplexe, puis avance l’explication suivante : « Une femme nouvelle connaît bien le monde, car elle a une bonne instruction qui lui permet de réaliser tout ce à quoi elle aspire ».

C’était ainsi que cette mère voyait l’avenir de sa fille, après avoir quitté son village dans le seul but d’assurer à ses enfants une bonne instruction dont elle assumerait les frais par son travail de couturière, et peut-être ces « femmes nouvelles » qui bravaient les interdits imposés par la tradition l’envisageaient-elles de la même manière, en ces temps où la culture occidentale moderne qui faisait son entrée en Corée bouleversait les mœurs et mentalités.

Après s’être libérée du joug de la colonisation, puis miraculeusement relevée des ruines de la guerre, la Corée s’est engagée dans une phase de croissance économique et de progrès social exceptionnels, mais sa population féminine s’est-elle pour autant rapprochée de l’idéal des pionnières d’autrefois ?

한국국제교류재단

한국국제교류재단